- 符号学论坛 (http://www.semiotics.net.cn/bbs/index.asp)

-- 符号学讨论 (http://www.semiotics.net.cn/bbs/list.asp?boardid=16)

---- 符号学2013年第二阶段测验示例 (http://www.semiotics.net.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&id=3931)

-- 发布时间:2013-11-24 00:27:20

-- 符号学2013年第二阶段测验示例

名字:张莉 学号: 2013321030074

2013年符号学第二次测验

1、 举例说明一个符号文本,必定由双轴操作组成,即聚合轴上的选择,与组合轴上的连接。但是聚合轴的宽窄可以变动很大:有的是窄幅的,有的是宽幅的,结果造成文本风格的巨大区别(聚合轴变化投射称组合风格变化)。

藏族僧侣的着装很独特。一整套着装僧帽、僧衣、僧袍、僧鞋和袈裟体现着组合轴的连接,相互匹配,形成一整套着装体系。另一方面体现着作为僧侣身份,对帽子、衣服、鞋在聚合轴上的选择。因为,在众多的帽子、衣服、鞋的体裁中,他们要突出出家人的身份,就需要对应选择与僧侣身份符合的体裁。僧侣着装在颜色方面因为有严格的规定,所以是极窄幅的,仅有红黄两色可供选择。但是对于僧服的穿着方式,又是宽幅的,僧人可以有袈裟后披式、前披式、露上臂式、露单臂式、遮双臂式等多种选择。

2、 举例说明,在符号表意过程六因素之中,某种因素成为主导,能使文本获得某种品质。例如,当形式本身成为主导时,就可以获得艺术所必须的“诗性”(不一定是在诗歌中)。

(1)侧重于发送者——密宗:藏传佛教文化符号的分类中,密宗佛像往往龇牙咧嘴,外表恐怖吓人(此结论来自百度地藏缘论坛,也就是藏传佛教论坛的调查)。因为其作为一类特殊的符号,表意侧重于发送者,表达发送者怖魔的情绪。简单来说,密宗佛像之所以外表恐怖,是为了怖魔,就是说魔现的相很恐怖,佛现的相比魔的还要恐怖,把魔都吓跑了。

(2)侧重于接受者——言语和肢体符号:在藏民族日常使用的宗教符号中,言语宗教符号(念经)与肢体符号(磕长头)侧重于接受者,因为具有很强的意动性,需要符号表意接受者调动自身参与才能完成。

(3)侧重于媒介——物化符号:转经筒、佛珠作为最常见的宗教物化符号,也是接受者与藏传佛教文化保持接触的最有效方式,因为物化符号因其便携性、简单、独特的表意渠道。很多藏族同胞对使用转经筒和佛珠背后深层次的文本内含并不一定理解,但是对于他们而言,人手持转经筒和佛珠,已经成为一种习惯,甚至是占据这种表意渠道,并反复接触比表达宗教信仰本身更重要。

(4)侧重于对象——新兴宗教符号:宗教世界中,大众媒体承载藏传佛教文化时(传统文化与现代媒体结合),就被看做是新兴宗教符号。新兴宗教符号因其面向大众的特点,尤为侧重于表意对象,如对网络诵经被注入科学记时等等,更重视符号表意直指对象的实用性。

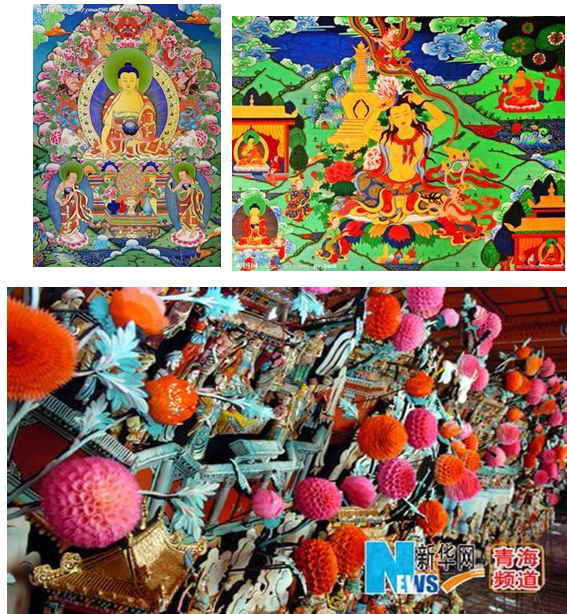

(5)侧重于文本本身——藏民族是个宗教气息很浓厚的族别,因此很特别的是,对比宗教符号,艺术符号显得不那么“主流”,而是被更多地赋予诗性。因此,侧重于表意的文本本身多出现在藏民族艺术符号中,例如a.唐卡:它以色彩绚丽著称,所有原料为传统的有色矿石, 用彩缎织物装裱成的卷轴画,画成托裱后,再用彩缎拼接边框作装饰。b.酥油花:是以酥油为原料,以人物、花卉、飞禽、走兽、树木等人和事物为主题的一种高超的手工油塑艺术。唐卡、酥油花等宗教艺术符号,其表意的内容远不及占领唐卡这个特殊艺术表现渠道重要。  此主题相关图片如下:(5).jpg

此主题相关图片如下:(5).jpg

(6)侧重于符码——仪式性符号。以上讨论符号均可以在日常性与仪式性中出现。而有些仅属于仪式的特有符号则均侧重于表意符码。例如藏民族的法会、僧人的辩经、藏族出生、婚嫁、死亡等仪式,都依托于背后的符码,以及符码集合成的源语言,才得以实现意义。

3. 举例说明几种主要的符号修辞格,如隐喻,提喻,转喻(不要举语言的例子)。

在藏族同胞的天葬流程中,几处体现着上述修辞。人在弥留之际,身体尚有体温,被滚成圆形,绑起来,隐喻圆圈的形状,意思是像圆圈一样圆满循环,一如我们出生时的样子。在天葬流程后,逝者附着的衣物被看成是身体的一部分,扔在原地,代表逝者,供过往者追思悼念,此是提喻。而亲人们多会去寺院为逝者制作一些代表物,诸如小佛塔,置于转经筒下或者佛塔周围,这些逝者的代表物便成是对逝者的转喻。

4举例说明不受符号媒介或文化限制的“概念比喻”,在社会的集体反复使用中,会积累理据性,能最后发展成意义深远的象征。

在藏传佛教中,数字“三”往往成为一种最强有力的“概念比喻”,上到如宗教体系中的“佛、法、僧”、“天、地、人”。“佛界、人间、地狱”等概念,下到具体的宗教物品如佛珠的颗数,都是在“三”或者依据“三”的倍数制定出来的。在社会反复使用中,“三”不断被积累理据性,最后成为宗教世界中意义深远的象征。

5举例说明人类文化中经常出现“大规模反讽”(任何一种均可)。

据《空行智慧胜海传》载,“苯教秋季”牡鹿孤角“祭,要砍一千只牡鹿的头作血肉祭;苯教“血肉供”要杀牦牛、牡绵羊、牡山羊各三千只。阿里日土县考古发现的仁姆栋岩画第一组一号,反映了苯教宏大的“血祭”场面。而后,在藏传佛教发展历史中,《新唐书?吐蕃传》、《空行智慧胜海传》(东嘎先生着作中所引)、《格萨尔王传》等书籍中有关以动物为祭祀品的记述,已为人们所熟知。(如今个别地方仍顽固地保持着血祭,即用动物祭祀神灵,例如个别佛教密宗的祭祀或一些法事中也使用人体的某些器官,及动物的血肉等物。)但遵循藏传佛教教法,则是严禁杀生的。为此,还采取了很多防范措施,例如这也是每年动植物繁茂生长时节,僧侣被要求禁足外出,原因是怕无意踩踏伤害无法用肉眼识别的生命体。这里就出现了大规模反讽。

6举例说明同层次的元语言组分不同,在同一主体的同一次解释中,可能无法互相取消,此时会形成解释(或评价)漩涡。

藏传佛教中,菩萨造像是男性还是女性?据说,菩萨本为男儿身,只是到世间普度众生时,才会化身为女性,此时就形成了解释漩涡。据大乘佛教对菩萨性别的看法是:“一切诸法无有定相,非男非女,一切女人亦复如是,虽现女身而非女也。”世俗人间对男女性别有很大的歧见和分别心,但观音菩萨神通无边,无处不在,大慈悲悯,全无分别,其救苦救难之三十二应身没有男女身之分。为了方便教化不同类型的有情,观音菩萨随机应变,应各有情的时代文化、风土人情和知识嗜好的种种习惯、因缘,而自在的示现不同的身相来救拔有情,其中即有男身亦有女容,而此男女相只是方便应化,实际上并无性别之区。

7举例说明一个文化大多数人(中项)认同意义项(正项)的价值,合起来构成“非标出”主流?为什么一个文化必须排斥又必须容忍标出项(异项)?

在藏区,过去人们都着藏袍,因为藏袍的设计御寒性强,方便游牧和衣而睡。着藏袍被看做自然不过的事,而穿汉衣、裤子则是被看作“标出的”。如果藏区出现穿汉服、裤子的人,人们会投以奇怪的眼光,但不会责骂,社会中项用这种集体意义行为来排斥这个异项,但又容忍着它。文化必须排斥又必须容忍标出项是由于“标出”和“异项”之间常常存在着翻转。如今,藏区穿汉服、裤子的人越来越多,僧侣的僧袍往往却被无奈的标出了,例如藏区的小妹妹问我,为什么寺院的僧人要穿“裙子”呢?当时竟不知该怎么回答。

社会发展必然也是文化排斥又必须容忍标出项,有的标出项翻转,成为正项,又出现其它标出项,彼此拉锯博弈,并实现螺旋式前进的过程。

[此贴子已经被作者于2013-11-24 10:36:57编辑过]

-- 发布时间:2013-11-25 09:12:00

-- 作业示例2

名字: 王唯 学号: 2013321030078

1. 举例说明一个符号文本,必定由双轴操作组成,即聚合轴上的选择,与组合轴上的连接。但是聚合轴的宽窄可以变动很大:有的是窄幅的,有的是宽幅的,结果造成文本风格的巨大区别(聚合轴变化投射称组合风格变化)。

答:在中国电视荧屏红火多年的选秀节目,就是典型的双轴操作,先由大规模的海选挑选晋级选手,然后在淘汰赛中巧妙安排赛制,精心设计选手之间的出场顺序,PK组合,直接影响到比赛结果,2005年超女5进3决赛,张靓颖与何洁同台PK并成功晋级,据新闻报道,舞台上张靓颖难过地反复申诉:“为什么淘汰何洁的是我,为什么淘汰何洁的是我?”,成功制造了成都热门选手同台捉对厮杀的节目高潮。同是音乐类电视选秀节目,超女快男属于宽幅,青歌赛属于窄幅,因此造成两个节目的风格差异巨大,超女舞台上经常出现种种搞笑雷人选手,以突出其娱乐性,而青歌赛选手唱完歌后还要参加乐理知识和文化修养的考核,以突出其专业性。

2. 举例说明,在符号表意过程六因素之中,某种因素成为主导,能使文本获得某种品质。例如,当形式本身成为主导时,就可以获得艺术所必须的“诗性”(不一定是在诗歌中)。

答:在华语辩论界拥有巨大影响力的国际大专辩论会,在双方辩手就对方辩题争锋相对,相互辩诘中,符号表意侧重于符码,目的就是利用一整套思维方法、逻辑规律和辩论技巧,来维护己方观点,驳倒对方观点。判断双方输赢和选手表现的依据,也是以其掌握和运用符码的熟练程度;观众在观看辩论赛时,也同样可以欣赏和体会到思维及逻辑本身之美。

3. 举例说明几种主要的符号修辞格,如隐喻,提喻,转喻(不要举语言的例子)。

答:京剧《白蛇传》中,白娘子和小青的角色出场,必然是穿着白色和青色的戏服,这是对她们分别是白蛇和青蛇成仙转世的提喻,在断桥这一折中,道具——伞,既是白娘子和许仙定情的隐喻,也是故事中当时正在下雨的转喻。

4. 举例说明不受符号媒介或文化限制的“概念比喻”,在社会的集体反复使用中,会积累理据性,能最后发展成意义深远的象征。

答:在古时候,每当戏剧或者表演准备开始的时候,在舞台前面都会有一块大大的布遮住舞台,等开始时就把布慢慢的打开,这叫开幕,等结束后就把布慢慢的落下来,这就是落幕。随着这一舞台规则的反复使用,开幕-落幕也变成了不受符号媒介或文化限制的可以比喻任何事物或活动开始以及结束的一种意义深远的象征。

5. 举例说明人类文化中经常出现“大规模反讽”(任何一种均可)。

答:我国著名男高音歌唱家李双江将军,认为自己为党和人民唱了一辈子赞歌,为群众服务了一辈子、奉献了一辈子,理应受到群众的敬仰、尊重和保护,而他的儿子李天一在社会上却到处惹是生非,危害百姓,现在甚至触犯了法律,受到群众的口诛笔伐以及舆论的一致谴责,以致把攻击的矛头直接对准李双江本人,可以这样说,儿子李天一的所作所为成了其父李双江一生的巨大“反讽”。

6. 举例说明同层次的元语言组分不同,在同一主体的同一次解释中,可能无法互相取消,此时会形成解释(或评价)漩涡。

答:和妈妈在泰国旅游的时候,一起去观看泰国的人妖表演,从客观的审美评价角度,妈妈不得不承认和感叹这些身材高挑、容貌姣好、气质妖娆的“女人”非常漂亮,甚至比女人还要“女人”,值得来看,不虚此行,支持我去和他们合影留恋;但是从她本人的价值判断角度,她又认为这些人妖是令人不齿的“废人”,他们以残害自己的身体来换取金钱的行为是极端丑恶的,不理解泰国文化何以允许人妖的存在。在对泰国人妖的评价中,我妈妈产生了评价漩涡。

7. 举例说明一个文化大多数人(中项)认同意义项(正项)的价值,合起来构成“非标出”主流?为什么一个文化必须排斥又必须容忍标出项(异项)?

答:中国观众大多数人都认同国家或各地方政府组建的大型演艺剧团,认为其是中国演艺市场中的“国家队”,表演的是高雅艺术或优秀的民族艺术,是演艺市场的主流;而把走街串巷,活跃在中国乡镇农村、城市夜场的“演艺大篷车”视为应予以排斥的异项。但目前中国的演艺市场的现实即是政府组建的大型演艺剧团经常忽视广大的农村乡镇市场,且演出场所过少,演出票价过高,导致无法有效贴近普通群众,而社会上有些文化水平不高的农民和市民也欣赏不来大型演艺剧团经常表演的高雅艺术和民族艺术,反而是对“演艺大篷车”中表演的杂耍马戏,带点颜色或粗口的说唱舞蹈所吸引,且“演艺大篷车”虽然条件简陋,但演出场地机动灵活,票价低廉,可以说也在一定程度上弥补了某些演艺市场中的“空白”,所以目前我国的文化市场对这些“演艺大篷车”基本持一种容忍态度。

8. 附加题:(能说就说,说了也允许改变)你的学期作业(甚至计划中的毕业论文)将应用什么符号学原理,来解决你的专业中的什么课题?

答:本学期的学期论文,我打算用符号学中的“意义不在场才需要符号”这一原理来分析中国电视选秀节目中的意义生产问题。

-- 发布时间:2013-11-25 22:10:23

--

名字:胡一伟

2013年符号学第二次测验

1. 举例说明一个符号文本,必定由双轴操作组成,即聚合轴上的选择,与组合轴上的连接。但是聚合轴的宽窄可以变动很大:有的是窄幅的,有的是宽幅的,结果造成文本风格的巨大区别(聚合轴变化投射称组合风格变化)。

答:在戏剧表演中,演员的动作、台词,场景的切换,灯光布景的选择都会影响文本风格的巨大区别,也就是说戏剧表演必定由双轴操作组成。如,上海戏剧学院演出的《哈姆雷特》中,组合轴上的连接和聚合轴上的选择——其中二十几个场景的变幻,按在轨道上的平台、台阶,,光影、光色、音响和演员表演,,唤起我们对的丹麦城堡各角落气氛的追想。譬如,几秒钟前还是是寒风凛冽的深夜,,“先王” 神秘而恐怖的幽灵笼罩着城堡的露台。转眼间,,柱位、灯位稍加移动, 就呈现出一幅哈姆雷特在王室厅堂的景象, 辉煌中带着阴郁, 尤如金子蒙上了黑纱。当奥菲利娅因经受不了父亲被刺的沉重打击神经错乱时,柱子和平台覆盖上一层忧伤的淡绿色光, 俄菲利娅喃喃吃语、举止痴呆地徘徊于方柱之间, 便使得细长的阴影也似乎怀着凄楚的神情。这里,灯光的选择,场景的切换连接,营造出了当时的意境。

有时候,前一场景中一把斜放着的宝剑, 到了后一场景, 只需将位置稍加调整, 便完全有可能被作为“十字架” 去暗示基督教徒的虔诚。

苏联六十年代演出的《安娜·卡列尼娜》中,舞台上树林的场景的表现也利用了双轴关系。一开始空黑舞台上,,设计者排布了不同强弱粗细的光柱表现树林,因为光柱和布景实体相比,换景灵便又不挡戏。可是寥寥几笔何以达意? 演出通过演员蜿蜓地“取道行走”,对光柱的“ 支撑”、“抚摸” 等动作的暗示, 把观众引入规定情景之中,让观众理解这是在空寂的树林中“摸索”。假若演员的动作改变了,或者光柱的颜色变化了,观众也有可能会认为演员掉入大海,在海中游弋。有时候,甚至悲剧变为闹剧。

2. 举例说明,在符号表意过程六因素之中,某种因素成为主导,能使文本获得某种品质。例如,当形式本身成为主导时,就可以获得艺术所必须的“诗性”(不一定是在诗歌中)。

答:当形式本身成为主导,符号文本获得“诗性”:

(1)比如几句比较绕口的英语语句:

I know. You know. I know that you know. I know that you know that I know.

He never saw a saw saw a saw. 形式成为主导,符号文本获得“诗性”。

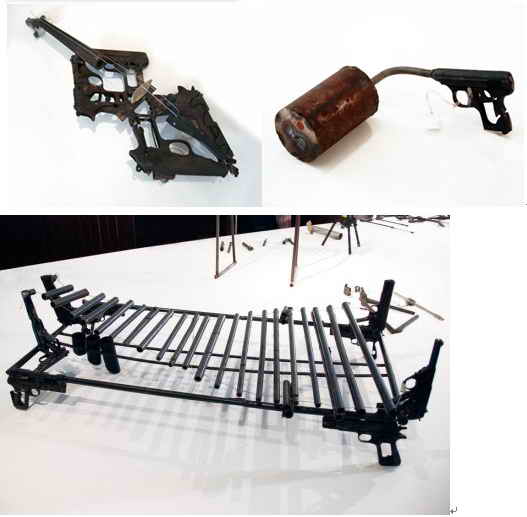

(2)墨西哥的Culiacán市因超高的枪械犯罪率而臭名昭著,一位艺术家为了向人们宣传反战反枪械的思想,将很多收缴回来的枪支进行拼组,造出了很多日常中常见的乐器,长笛、击鼓、吉他更是代表作,他希望通过这种方式来呼唤起人们放下手中的枪械、放弃暴力,和平相处。我认为将废气枪支改造为乐器等艺术作品,使得具有暴力意义的符号文本获得了“诗性”。

(3)当形式成为主导因素时,我们日常用语的手势,在舞台上就获得“诗性”。中国传统戏曲, 拥有大量运用演员程式动作代替布景传递环境信息的实例。要表现“ 坐轿” 、“ 骑马” 、“划船” 、“爬山”等活动, 京剧舞台上一般不出现“轿” 、“ 马” 、“船” 、“ 山” 的实物, 只靠演员的虚拟动作。乡间小路、海岸河滩、悬崖峭壁、深山丛林等景象, 也往往是通过虚拟动作展示出来的。除了一般虚拟动作, 各地方剧种还累积了成套典型化、程式化的虚拟动作。如天、地、日、月、夜、风、雪、雷、雨、云、水、山、石、’鱼、浪、草、木、鸟、花、火、船、楼二十二种是特为写景而设计的。茶、酒、饭、筷、碗、帐、帘、枪、刀、弓、剑、锤、笔、墨、砚、书、衣、马、锁、钥、龙、虎、盒二十三种, 又是“ 画” 物的, 都与角色之外的事件环境有关。

(4)有一则广告很有意思:

你能看出下面的这几组有趣而富有创意的广告图片是推广什么产品的吗?这是个鼻毛修剪工具的广告。如果你走在大街上看到这个搞怪的广告会停下来看一下并且微笑一下,这广告的目的也达到了。电线充当广告中的毛发元素,搞笑的同时也让人印象深刻。

我认为这则广告不仅可以用来符号表意过程六因素会使符号文本具有“诗性”,或许还可以作为阐释伴随文本的一个例子等。

3. 举例说明几种主要的符号修辞格,如隐喻,提喻,转喻(不要举语言的例子)。

答,在戏剧作品中,这三种主要的符号修辞格比比皆是。

隐喻:话剧《曙光》(上海戏剧学院演出)第五场雪梅的意象就是一种隐喻。关押所处于冰天雪地的包围中。在它的矮围墙外苍劲怒张的树枝上开者梅花。雪梅面对冰天雪地仍旧傲然屹立,生气勃勃。而主人公厉明华面对诬陷与迫备临危不惧,大义凛然。雪梅的意象隐喻了主人公坚贞不屈的精神。

南斯拉夫剧作家努希奇的《死者》(上海戏剧学院演出)的结尾时舞台上出现了这样一个场面:平台上一伙充耻之徒为了庆祝他们阴谋的得逞正在群鹰乱舞,而在背景上出现的却是一片腐朽的链铁皮。这里以铁皮的腐朽与人物精神世界的腐朽相对照。这也是一种隐喻。

转喻:用皇冠代表社会地位,用树的摇动表示有风,用水面的反光表示有水。如上海戏剧学院上演的《哈姆菜特》成功地创造了奥菲莉姬躺在水面上藏流的效果。扮演奥菲莉娅酌演员平躺在一辆专门设计的车台上。台面对以施微摆动。由于车台全部蒙上黑丝绒,所以观众在黑丝绒背景前看不见车台的存在,随着车台的横向移动,观众看到奥菲莉娅飘浮在河面上。这里用身体的漂移指示河水的存在,运用了转喻的效果。这种效果,在魔术里面经常出现。

提喻:在布景方面,舞台设计者总是选择最有代表性的片景替代整个场景:用攒铁栅舱窗户表示牢房;几块石头代表山岭等等。同样,提喻同样适用于演员,典型人物的表现说明以个别代表他们的类属。

4. 举例说明不受符号媒介或文化限制的“概念比喻”,在社会的集体反复使用中,会积累理据性,能最后发展成意义深远的象征。

答:(1)戏剧手势、动作。中国戏曲艺术中,戏剧手势的形成经历了从社会的集体反复使用到积累理据性,最后发展成深远的象征这一过程。在各地地方剧种中,这种不断演化的痕迹体现得比较鲜明。譬如演出采茶戏所用了一系列手势和动作都是从劳作中来,经过反复使用累积了理据性,最后具有自身的一套象征意义。又如著名川剧演员琼莲芳在演出《别洞观景》时, 就用“兰花手” 、“荷叶掌” 、今金鸡独立” 、“鹤子翻身”和“ 白鹤卧云”等程式动作, 生动、形象地反映出“对井照容” 的场面。这一系列动作与手势都是川剧老艺人在长期的生活、艺术实践中提炼、归纳出来的,我认为具有“概念比喻”的性质。其中“ 指爪”(是一套一百种表示不同内容的程式化手势)可为一例。

(2)“土豪”一词的新解,以及在现代社会集体反复使用中,积累了理据性,发展成了一个意义深远的象征,相伴随而来的还有“遍地”的“土豪金”等等。集合这些“概念比喻”,有人在网上用坐标轴列出了一个对现代男生的四种分类,即屌丝、土豪、文艺青年、高富帅。可见,“土豪”一词象征意味之深远。

5. 举例说明人类文化中经常出现“大规模反讽”(任何一种均可)。

答:(1)情境反讽:在中外文学作品中经常利用情境反讽构成情节。譬如对于文学作品中的失明人物来说,失明的人往往能够看得见幸福,能辨别真假,而眼睛没有瞎的人反而会被蒙蔽。这一系列人物有俄狄浦斯王,李尔王等,他们在失明后才能认清事实,区分真假。而一旦人物复明,如纪德《田园交响曲》中的盲女,治好失明后却反而“神智涣散”,落水死去。而这类情境反讽在荒诞派戏剧中表现更甚,如尤奈库斯 《出嫁的姑娘》中,一位夫人正讨论她年轻无邪的女儿:她刚刚完成自己的学业,造成了对于这位年轻无邪女儿的期待,结构那个女儿上场:“她是一个男子,大约三十多岁,身体强健,充满阳刚之气,一脸浓密的黑色胡须,身穿一套灰色西服。”我认为这也具有了情境反讽的效果。

(2)历史反讽:对于炒房、囤房等致使房价飙升的现状,各地相继出台的一系列具体的限购措施。这些措施实施前后,似乎具有历史反讽的效果。比如,一个家庭只能买两套房,多出则要按照条例多缴纳费用。于是,网上爆出夫妻纷纷离婚的新闻。这样的“限购”反而助长囤房热,而且也易触发一些伦理道德问题。对于房价来说,有些压低房价的措施,反而致使房价不降反升,我觉得有一种反讽意味。

6. 举例说明同层次的元语言组分不同,在同一主体的同一次解释中,可能无法互相取消,此时会形成解释(或评价)漩涡。

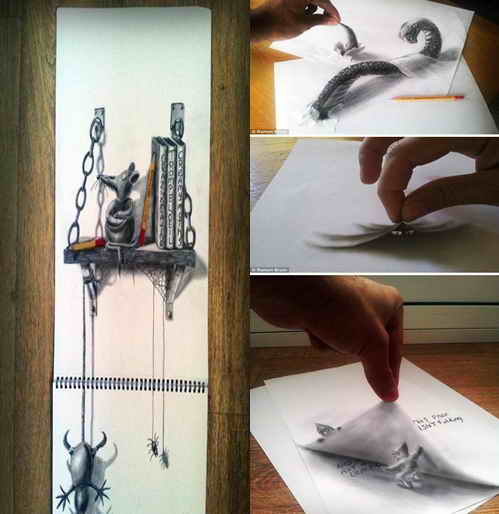

答:(1)下列有趣的铅笔画会造成解释漩涡:

(2)京剧《连升店》中的一段戏文:

崔老爷:混帐!

店家:老爷。

崔老爷:不堪!

店家:老爷!

崔老爷:什么东西!

店家:老爷。

这里,认为店家确实窝囊的观众会认为崔老爷骂的对,而认为崔老爷无能的观众会认为店家在讽刺崔老爷,此段在对崔老爷进行揶揄。或者还可以认为,这压根是一段错位嫁接的戏文,情致的产生与人物的精神状态没有什么关系,剧中人始终对此毫无觉察。它们形成了评价漩涡。

(3)有时京剧表演里的哭腔也会形成解释漩涡的效果:

中国戏曲演出中经常会出现这样的情景::剧中女主人公由于某事引起的悲伤开始呜咽拭泪, 而就在你知道了她万分悲伤的当儿, 她的呜咽已转入哭腔, 越拖越长, 越哼越响, 终于在观众席里引起一片掌声与喝采声。对于被剧中“ 孝女” 或“贤妻” 的真情打动的观众会产生同情怜悯之感,甚至潸然泪下,而是对于把自己的注意重心从对事件内容的关注转移到对媒介本身形式美的享受上去的观众会因演员的好嗓子和高超的演唱技巧而欢欣鼓舞,我认为这也形成了解释漩涡。

(4)在古希腊戏剧——阿里斯托芬的《地母节妇女》(剧情:欧里庇得斯因为在他的悲剧中恶意中伤妇女,因此参加地母节的妇女们决定处死欧里庇得斯。提前得到消息的他,急忙派自己的亲戚涅西罗科斯装扮成女人混入开会的妇女当中,为自己争辩洗脱罪名。但是,妇女们很快发现了涅西罗科斯的拙劣装扮,把他关了起来。欧里庇得斯为了解救涅西罗科斯而自己打扮成了海伦的模样,引诱看守救出了涅西罗科斯)中,三种男扮女装的女性形象——那个自愿在我们面前打扮成女人的男人(涅西罗科斯、欧里庇得斯)、双性同体人(阿迩同),还有就是最容易被我们忽视的扮演女性角色的男演员(妇女们)可以具有解释漩涡的效果。比如,擅长性别反串的诗人阿迩同是男扮女装地躺在卧榻上的出场的,不知情者会误以为那是女性,但当他一开口歌唱,我们就可以听出看上去的社会性别与听上去的生理性别是不一致的。这种情况若放在现在我们生活的这个语境中(李玉刚等人男扮女,可以以假乱真;男生气质比较娘——伪娘,嗓音就像女生,可以以假乱真;女生中性化,或具有男中音,可以以假乱真),就往往会形成解释漩涡的效果。由此,观众可以有几种理解:这是一位具有独特嗓音的女性在唱;这是一位男性扮演女性唱歌。

7. 举例说明一个文化大多数人(中项)认同意义项(正项)的价值,合起来构成“非标出”主流?为什么一个文化必须排斥又必须容忍标出项(异项)?

答:在中西戏剧中,我觉得可以以人物性别扮演为例来说明正项、中项、异项之间的关系。比如,在中国戏剧中,倡优最早都由男性扮演,起滑稽调笑的作用。而在宋元杂剧里常常由女子扮演男性角色,到了北宋时期,女艺人大量进入杂剧演出,就使杂剧歌舞成分加强,也就使得杂剧由单纯的滑稽表演向综合化表演过渡。虽然现在男女反串扮演成了戏剧演出的常用手法,但是男扮女装的情况相对多见,而女扮男装则比较少见。戏剧男女扮演的这种发展趋势恰恰可以说明正项与异项之间的相互转化关系。首先,杂剧中多由女子演男子,是由当时城市里市民阶层的世俗审美趣味索决定的——城市的瓦舍勾栏是“富工”“闲人”们出入的场所,是男子的天下,其中占主导地位的审美心理是男性心理。但从元代到清代,社会对演员生活的严密监控,阻止了女性将舞台上的性别反串,延伸到生活里的身份改变。这也显示出社会对戏剧本身所允许的某种性别逾越的惧怕。“达官贵人们对待坤生/女演员的衰玩态度,是为了要征服彼等在台上的不羁演出,并防止她们在现实生活中也跨越性别阶级的界限。”也就是说,为了使戏剧为父系制度服务,就必须压制女性,即创造出一个父权制统治之下所模造出的新“女性”原型。此时,女性扮演男性角色的情况减少,“中项”倒向了男性扮演女性的角色。

而为什么依然还有女扮男装的情况出现呢?也即为什么一个文化必须排斥又必须容忍标出项?女扮男装表现出的“才子”气息,那种俊朗、清秀和纯净,往往是有些男性无法表演出来的,譬如魏晋风度,那种纯净儒雅的气质,也是今天大众所追逐的韩剧帅哥根本无法表现的。以越剧女小生的保存为例,她们所表现出的“才子”男性气质,是对中国传统文化的继承和发扬,也能消解了当代社会中男性的刻板形象,在当代社会男性主流叙事的“阳刚”之外,抵制其对男性气质的想象和规训,所以必须被“容忍”。

8. 附加题:(能说就说,说了也允许改变)你的学期作业(甚至计划中的毕业论文)将应用什么符号学原理,来解决你的专业中的什么课题?

答:学期作业向用,双轴关系、展面与刺点来分析演示性叙述中不可靠叙述。

或者用伴随文本分析戏剧演出的身体性、非特有媒介。