论文化“标出性”诸问题

作者:彭佳 来源:《符号与传媒》第二辑 浏览量:6326 2011-05-27 17:31:03

摘要:文化的“标出性”是一个在文化符号学领域尚未得到充分讨论的重要问题。赵毅衡提出,中项的偏边和易边在文化正异项的动力演变中起到了决定性作用。本文在此基础上进一步指出,中项认同是具有层次性的,表现异项文化的艺术和批评其实是对中项认同在不同层面上进行争夺。同时,本文援引了法农文艺、批评、政治运动应相互补足的理论,分析了亚文化在主文化域中的变动过程,并由此指出了中项认同多元化的可能性。

自从俄国语言学者特鲁别兹伊科在和雅各布森的讨论中提出清辅音和浊辅音在语言使用中的不对称性以来,语言的“标出性”引起了语言学范围内的广泛讨论。迄今为止,关于标出性原理的语言学论述尚未得出清晰的结论,对标出性问题的讨论也大部分停留在语言学的自身范畴之内。赵毅衡在《文化符号学中的“标出性”》一文中,尝试将这一理论推进到文化研究领域,并指出中项的偏边和易边在文化项的二元对立关系中起到了决定性的作用。本文在此理论的基础上进一步分析中项偏边在不同层次上的不一致性,以及中项认同的各个层次在亚文化实现“标出性”翻转时起到的不同作用。

一. 标出性与中项认同的层次性

文化项的二元对立是一个普遍存在的现象,如果用文化的标出性进行描述,对立项中被接受和承认的一方为“非标出项”,它所承载的价值观和风格被认为是正常的;而其反方则为“标出项”,其风格和意义往往处于对正项的背离。⑴以注重亲缘伦理关系的传统中国文化为例,广泛而稳定的家庭社会关系形态(宗族观和集体主义)为文化的非标出项,而个人主义则被视为怪诞、反常的标出项。因此,在传统社会中,一旦某一成员出现个人主义倾向或设置较为清晰的个人边界,即被视为异类--而跟“异”、“孤”、“外”联系在一起的语言表达(“异类”、“其心必异”、“孤傲”、“孤芳自赏”、“外族”、“见外”)在感情上呈现出明显的负面色彩。⑵然而,在西方文化的影响下,具有鲜明个人主义色彩的文学和艺术作品也逐步受到人们的认同,“个人主义”这一标出项正处于渐渐被常态化的过程中。影响这一对立关系变化的,是文化中常常隐而不现的认同项--文化的中项。文化的二元之所以会形成意义上的对立,其决定性的因素就是中项会做出对其中一项的价值认同;如果没有这个价值认同,二元的概念只是意义上的不同项,并不会形成对立的态势,就如纯生理意义上的“男/女”、“老/少”一般,表达的只是不同范畴或者意义的划分。而文化的对立意义并不是非此即彼的,在如“美/丑”、“好/坏”等对立关系中存在着一个宽广的、自身意义并不明确的中间地带;因此,如果把文化对立概念中“非标出”的一方称为正项,“标出”的一方称为“异项”,这一非正非异的“中间方”就是“中项”:它自身“非正非异”的特质并没有使得它对意义对立的双方采取一个真正中立的态度;相反,由于它自身无法表意,其意义的表达是通过对正项的认同而得以实现的。以婚姻观念而言,“异性婚姻关系”在近代文化中处于正项地位,大部分社会成员--不管自身婚姻状态如何--都对其采取了认同的态度,而非异性婚姻关系(如“同性婚姻”和“婚外关系”)则作为负项存在。当代婚姻观变化的过程实质上是淡化中项对正项认同的过程,中项的认同部分向原本的负项倾斜,采取大致趋中的位置,因此当代人在婚恋形式和对象的选择上具有更大的自由度。由此可见,在“正项/中项/异项”的动力性关系中,正项和异项对中项的争夺,也就是“中项易边”的趋势,决定了文化的对立项是否能够实现翻转或者部分翻转。⑶

由于文化自身的排他性结构,主流文化为了形成不对称(边缘化异项,以成为稳固的主项)而标出各种亚文化。⑷而“被标出”的亚文化为了维持自身的特点并向文化域中心流动,也会寻求各种表达方式进行“自我标出”,并进行对中项的争夺。需要指出的是,中项认同本身并不是单层次的,各个层次之间的偏边情况也不一定一致。由于对文化标出性的研究还鲜为人所涉及,对中项偏边的层次情况更没有理论文献可参考,因此本文对中项认同层次的划分只是建立在文化现象观察和归类之上的探索性论述。

俄国符号学家尤里·洛特曼认为,符号域本身呈现出多层次的圈状结构:“1. 单个的文化文本(具体文化事物)的具体意义;2. 第二模式化系统中形成的综合文化观念,如文学、哲学等学科内部的抽象概念、范畴、观念理论,它不与具体文化事物直接联系。… 3. 一个民族文化的核心思想。”文化文本的具体意义主要表现为它所传递的美感、情感等心理意义和政治意义。而“第二模式化系统中形成的综合文化观念”,即文化元语言,它虽然是隐性的,却决定着具体文本意义的发展和动态变化,并为文本的具体意义提供解释。“民族文化的核心思想”是文化符号域的中心层,即该文化的意识形态,“文化元语言”之元语言,它为文化提供评价的标准。

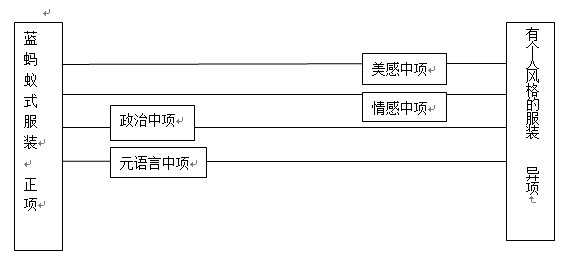

如果把文化符号域层级性的思考运用于中项的层次划分,“正项/中项/异项”的动力性关系至少可以分为以下两个层面:显性层面(包括审美、情感和政治意义层面)和隐性层面(元语言层面)。它们之间的关系如下图所示:

图中的美感、情感和政治意义部分之间用虚线区分,因为它们之间不一定具有明确的界限,而是处于相互作用的流动状态之中;它们处于文化符号域的第一个层面,表现单个文化文本的具体意义。而文化的元语言层则包括文化符号域的第二和第三个层面,既包括综合的文化观念(文化元语言),也包含了“民族文化的核心思想”,即意识形态部分(文化元语言之元语言)。这一层面对显性层面具有绝定性的影响,因此它对这三个部分的作用用实线箭头表示;空心箭头则表示显性层面的变化对隐性层面也具有缓慢的渗透作用。这两个层面之间的影响并不是完全单向进行的。以上文所论述的“集体主义/个人主义”这一在中国文化中的对立项而言,“集体主义”所具有的正项地位是建立在中项对它在美感、情感和政治层面的认同上的;而中项在这三个层面上的偏边则是由它在元语言层上的偏边所决定的。就文化观念而言,中国文化是建立在“修身齐家治国平天下”的儒家伦理观上的“家国文化”,它注重宗族的整体利益;而从意识形态出发,以“和合性”、相融性为导向的民族核心思想在根本上决定了这一文化对立关系的中项在文化元语言层上偏向“集体主义”,标出“个人主义”。

需要指出的是,尽管对正异项位置起决定作用的是元语言层面的中项偏向哪边,中项的显性层面之间各部分却不一定保持偏边的一致。以中国上世纪六七十年代的着装风格为例,“蓝蚂蚁”式的服装占据了文化的正项位置,而带有个人风格的“奇装异服”则因为其带有“资产阶级生活方式”的色彩而处于“被标出”的异项地位。⑹这一文化现象存在的深层原因,是因为文化的元语言层认同“阶级斗争”和“无产阶级”,因此,“资产阶级服装”被标出,处于边缘化的状态。在这一点上,政治意义上的中项和元语言的中项认同保持了一致。然而,从美感和情感层面上来看,中项对“蓝蚂蚁”式服装却没有采取认同的姿态,而是偏向了其对立面。从海派作家们对当时人们审美心理微妙状态的描写中,不难看出“奇装异服”是受到秘密的追捧和欢迎的。⑺

对当时着装风格正异项的中项认同情况可以用下图表示:

在其他的文化对立项中,中项各层次间偏边的不一致性也相当明显。比如说,获得了“政治正确”身份的台湾原住民不一定能得到接受汉文化为主体文化的其他社会成员心理上的认同,原汉文化的元语言冲突带来的价值观对立也会影响中项对原住民身份的心理和美感认同。这种偏边的不一致性和它们之间相互的影响使得文化中“正项/中项/异项”的动力性关系更加复杂,而中项在每个层面上的不稳定性有所不同;这加剧了文化的正异项利用各种方式对其进行争夺。一般而言,中项的显性层次更容易产生易边,而元语言层次的中项偏边情况则相对比较固定。艺术?是亚文化进行“自我标出”并争夺中项的手段之一,借助艺术创作和批评,亚文化对中项在不同层面的认同上进行争夺,以期实现自身的翻转。

二. 艺术的正异及其对中项认同的影响

艺术能否成为亚文化实现标出性翻转的手段,目前尚无定论。但现代艺术本身对标出性的追求是显而易见的。表现“中正平和”等正项美感的艺术在现代和后现代文化中日渐式微,而求新求变的异项艺术则呈现出上升趋势。对异项艺术逐渐占据上风的原因,赵毅衡在“标出性”一文中有所论述:“艺术的所谓‘非功利性’,可以从艺术热衷于标出性上理解:异项艺术似乎是为标出项(文化受压制一方,社会被剥夺一方)争夺注意力,事实上反而参与标出,使‘异常项’更加明显的异常:异项艺术并不参与中项争夺,并不致力于把异项变成正常。”⑻

这段论述清楚的说明了异项艺术“自我标出”的特征--通过大量的艺术表现,艺术使得异项更异⑼:这是艺术追求自我突破的结果。然而,异项艺术是否真的不参与中项争夺?如果把异项艺术和中项的关系放在中项的层次关系中来考察,会发现异项艺术的大量存在对美感中项的偏边起到一定作用。以本族文化为中心的艺术体制在接受异域文化艺术形式的过程中,往往需要相当长的时间—异项艺术产生的“怪诞”美感在反复接触中逐渐被常态化,而进入体制内部,成为正项艺术的一部分(此时该艺术在进入文化域初期时产生的“怪诞”美感已经消失,所产生的美感为正常美感)。⑽以时装艺术为例:女性裤装代表的“中性化”风格在出现的初期被视为“标出性”的艺术表现,而当裤装成为非标出性风格(进入了正常美感范畴)的时候,它最初产生的怪诞感和招致的争议已经消失不见了。因此,从追求“怪诞感”、“异域感”的异项艺术本身而言,中性风格已经不具有形式创新上的价值;但由于其对美感中项偏边的影响,情感和政治中项也产生了一定程度的摇摆。女性主义运动的蔚为风行、对父权制社会的元语言批判在女性裤装的“正常化”过程中当然起到了决定性作用;但这几个层次的中项认同变化过程是同时进行的,无法完全分开。

如果把异项艺术被大众接受的过程加以更细致的分析,它对中项不同层面的影响会更加清晰。艺术最基本的特征之一是它的展示性;因此,当某种亚文化仅仅以艺术的方式进行展示的时候,它引起的只是“异项美感”(即标出性的美感);它并不要求把这种标出性的美感纳入到正常美感的范畴之中;相反,这种标出性体现了它本身的诉求。然而,如果类似的艺术形式不断出现,在公众的接受过程中,这种“怪诞”的异项美感由于被日渐熟悉,而逐步进入正项美感的状态。在这个变化过程中,大众对艺术的“解码”起到了重要作用。对艺术和标出性的关系,有学者指出,艺术是否能够成为潮流,从而参与对中项的争夺,有赖于大众的解码。⑾这一观点实际上指出了艺术作品和批评在中项的不同层面上起到的作用。大众对艺术的解码取决于当时的文化语境,因此,当具有某种亚文化风格的艺术创作得到理论批评和政治/文化运动支持的时候,符号话语权将向该文化发生一定的倾斜,此时对该艺术的解码也将发生改变--艺术不仅仅只是一种满足“异项美感”的展示性作品;作为文化潮流和批评性的文化力量,它驱使中项向自身靠拢。在美感、情感和政治层面,中项都出现了不同程度的易边。而此时如果批评和政治/文化运动指向元语言,元语言层面的中项有可能会发生摇摆,从而实现整个亚文化的翻转。

三. 亚文化在文化域中的变动可能

对于艺术作品和批评在文化运动中的互动性和互补性,法农在其著作《大地上的受苦者》中提出了自己鲜明的看法。法农认为在民族文化的重建工作中,文学与工艺之间、精英与非精英之间应该是一种相互补足和互为基础的关系,文字工作者、口传记录人和民间工艺者之间共同努力的基点在于对本族传统艺术和生活经验的创造性继承。⑿在重新塑造民族文化的过程中,在战斗性的理念(理论批评和政治文化运动)下形成的自我意识对于保持民族文化的开放性和生命力起着重要作用,法农认为这是文化之间沟通的基础。⒀尽管法农并没有明确指出艺术作品和批评在民族文化的重建中分别起到何种作用,这一“相互补足”和“互为基础”的观点却可以成为本文的一个重要观照点,即在某一民族文化成为主流文化之异项(亚文化)的态势之下,文艺和批评的展开如何帮助亚文化维持自身的标出性并对中项的不同层面发生影响。

法农在文中探讨了被殖民地的本土知识分子在本土文化被剥夺、中断的文化焦虑之下心理状态的三个发展阶段。第一个阶段是知识分子自我切断文化传承的过程。在这一阶段,知识分子被占领者的文化完全同化,成为文化宰制体系中母国文化的传声筒,对本国文化进行全盘否定;而知识分子的文艺创作“完全正确符合母国作家的作品。”⒁这种对母国作家作品的复制不仅仅是对其创造风格和题材的模仿,也是对其文化的全面膜拜。法农在第二个阶段中,本土知识分子的自我意识开始觉醒,他们“开始动摇,并决定回忆过去”。⒂但这一阶段的文化重建是表象化和简单化的,对传统的回归和拥抱仅仅是对自我身份的证明和意识形态上与母国文化对抗的工具;虽然本土知识分子们“高度肯定他的人们的习俗、传统和外表,而他苦苦寻觅的不过是展现一种对异国情调的追求。”⒃要在不同的历史和文化条件下完全恢复古老的传统是不切实际的想法,亦是一种文化退步;正如法农在文中指出的:“文化绝不像习惯的那样的半透明,文化完全避开一切简单化。…希望黏附于传统,或恢复已被丢弃的传统,这不仅仅是违反历史,而且是违反人民。”⒄这种将文化表象化和简单化的趋势使得民族文化的重新设立无法在这一阶段内完成。法农寄希望于第三个阶段,即知识分子在自我意识明确建立的基础上以完整的文化展演和全面的文艺发展重塑文化面貌,在与其他文化的沟通和互动下完成民族文化的更新。知识分子不仅仅要学会向压迫者抗议,也必须学会向人民诉说。⒅因此,对外部的战斗姿态和对内部的重建这两者是缺一不可的。

这三个阶段与亚文化在整个文化符号域中的变化过程不无相似之处。以台湾原住民文化为例,未受到其他文化侵入之时,它自身具有一个文化符号域应具有的完整性、相对敞开性和相对封闭性;在其文化内部有明确的正异项价值对立,它的文化价值体系是自足的。然而,在原住民的整个文化被强行纳入先是以日本文化为主体、后以汉文化和福佬文化为主体的台湾文化中并被标记为“异项”的情形之下,原有的正项在主体文化中不被认同,而其异项则被“双重标出”--既被自身文化标出,也为主流文化不容,成为被二度边缘化的对象。由于原住民内部自身的价值认知完全被打破,对自我的否定和迷失、文化传统的断裂和破碎亦在所难免。日本统治时期原住民知识分子在文化上的全面缴械和主动归顺、“国语推行运动”造成的文化全盘失落即可为证。而当上世纪七十年代原住民运动风起云涌之际,对“原住民”这一身份的政治意义强调远大于对其文化意义的追寻,对外的抗争实质是诉诸于中项认同的政治层面,渴求获得政治上的正名和自我的发声。然而,从文化全域而言,仅仅赢得政治层面的中项认同并不足以实现整个亚文化的翻转;从自身文化的内部而言,如果不能确立自足的文化价值系统,任何文艺创作和传统复现都只能是原本文化符号聚合轴上某个点的展演,而非自身文化域的重新构建。要实现民族文化的内在建设和外向发展,需要在自我身份和自我意识的确立之下推动文艺和批评的结合,才能维持自身文化的标出性,维持民族文化系统内部的价值自足;在民族艺术产生的美感逐渐由“异域情调”正常化过程中,将批评着力于文化全域内中项认同的元语言和政治层面,改变大众对民族艺术的解码方式,使得艺术不再仅仅以自身的“标出性”吸引眼球,而是能引起大众的情感共鸣,淡化以至于消解各个层面上中项对主流文化的偏向--正如美感可以多样化,中项对文化项的认同或许也可以趋向多元,逐渐破解某种文化定于一尊的局面。

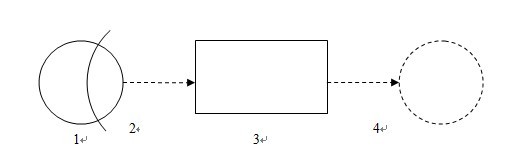

台湾卑南族学者孙大川在论述排湾族艺术家撒古流对文化之原乡的追寻时,曾用生动的图画语言再现了这一文化建设的轨迹。⒇如果将这一图示稍加变动并运用于描述作为亚文化的民族文化失落和重建的动态过程,则可以清楚地表现出文化系统内部自足性的变化:

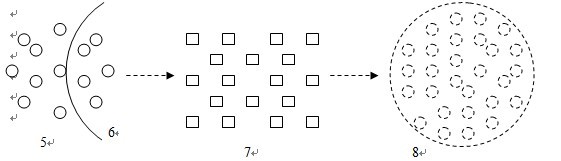

图1为内部系统具有自足性的一个完整的文化域,它在文化不能对等交流的情况下受到了一个强势文化的入侵。(图2)当它被纳入这个强势文化并只作为该文化域的异项存在时,它自身被挤压变形,内部的自足性亦无法维持(图3)。而民族文化之重建,只能是在已然失落的文化之上建立一个具有传承性和时代性的新系统(图4),而不是对原有文化的照样复原。这样的文化重建可以把对传统的复原和对外来文化优秀成分的吸收相结合,亦可以是将原有的几种相近的亚文化整合在一起,从而建立一个具有共同诉求、同时又保持自身特性的“想象之共同体”(如下图):

原本散漫、各自自成体系的地区文化(图5)在被强势文化(图6)标出并内部失衡(图7)后,由于共同的需求--实现自身翻转--而结合成一个命运共同体,从而建构了一个想象中的文化原乡(图8)。这一文化系统对外的诉求是赢得主文化域的中项认同,对内则设立了一个普遍的价值标准:有利于系统内部各文化共同和自身发展的文艺、政治活动都能得到该文化共同体内大部分成员的认同。同时,各文化自身的特色和相异之处也得到了保留。

结论

洛特曼在对文化符号域关系进行考察时指出:文化都需要用自己的努力来建立一个“他者”。⒆在文化对等的情况下,对“他者”的建立过程,可以成为文化认识自身的基础;“不同”往往是认识自我“共同性”和“相似性”的镜子。然而,文化符号域之间的交流和碰撞并不常常是在一种对等的前提下展开的,“他者”的文化在一个强势文化的挤压之下完全处于“被标出”的地位,至多成为满足异项美感的对象,得不到任何层面上的中项认同。同时,该文化体系内部的中项认同也会产生混乱,原有的文化传统和价值观中的正项被主文化域的中项所否认,而这种外部标准的内化也使得该文化系统内部的自足性逐渐丧失。

认识到中项认同在文化正异项确立中的决定性作用以及它本身的层次性,对作为异项的亚文化实现翻转有重要意义为了不被主流文化同化,在成为异项后不得不“自我标出”,来维持自身的不同价值观和风格。这种“自我标出”的趋向和艺术对标出性的追求是相吻合的,因此亚文化“自我标出”的手段往往是各种艺术创作和表达。“自我标出”只是对自身身份设置的一种标识,在这个过程中最初产生的艺术作品仅仅是一种异域风情式的展演。然而,当该种风格的艺术作品大量涌现,人们在反复接触中逐渐见“怪”不“怪”,它在美感上将被逐渐常态化。如果艺术创作能与批评和政治/文化运动相结合,使大众对艺术的解码和认知方式由此发生改变,中项认同的各个层次就可能实现有不同程度的易边。亚文化体系的内部变化也大致相同:文化重建中多种形式的文艺/批评互补,使得整个文化传统有了全面复兴的希望,并在知识分子和大众之间形成了沟通和互动,让文化内部的价值体系能够重新确立;而不是把重建的目标仅仅停留于政治表演和学术样板的保留上,零碎的复活个别已然失落的民族文化符号。而亚文化的翻转,并非以一百八十度的倒转把主流文化置于异项的地位,以一个中心代替另一个中心,或是用新的二元对立取代原有的二元对立,而是将中项的认同在各个层面上都导向多元,使其可以“多中心化”,以期实现文化宽容和对多种文化传统的尊重和传承。

?文中所论“艺术”,是包含文学、歌舞、民间工艺等多种题材和形式在内的一个广义上的范畴。

作者简介:

彭佳,西南民族大学,lilywalden@gmail.com

注释:

⑴⑶⑷⑻赵毅衡,“文化符号学中的‘标出性’”,文艺理论研究2008年第3期,第5页,第7页,第6页,第11页。

⑵关于中国人的自我边界和中国文化中的“公私”关系,孙隆基有详细论述。见《中国文化的深层结构》,广西师范大学出版社2007年版。

⑸⒆转引自郑文东,《文化符号域理论研究》,武汉大学出版社,2007年,第107-108页,第119页。

⑹对“蓝蚂蚁”式着装风格“标出性”的初始讨论,见赵毅衡“文化符号学中的‘标出性’”,文艺理论研究2008年第3期,第5页。

⑺如王安忆《长恨歌》中的王绮瑶、陈丹燕《慢船去中国》中的“爷爷”等人物,都保留了上海人对“洋派服装”的审美观,并成为众人暗中模仿的对象。

⑼见四川大学文学与新闻学院博士生饶广祥在“符号学论坛”上发表的讨论帖,“艺术利用异项是否使异项更‘异’?”

⑽异项艺术除了产生“怪诞”美感的艺术以外,还包括产生负面美感响的艺术,如赵毅衡在文中提出的表现杀人、乱伦等禁忌欲望的艺术。这种“标出之美”,只存在于艺术之中,在现实生活中不被接受。此时艺术在“标出性”上的意义符合文中的描述。,“起了平衡中项偏边造成的意义不平衡,化解了标出项颠覆文化常规的威胁”。见赵毅衡,“文化符号学中的‘标出性’”,文艺理论研究2008年第3期,第10页。本文论述的异项艺术范围仅限于前者,即以“怪诞”美感标出的艺术。

⑿⒀⒁⒂⒃⒄⒅弗朗兹·法农: 《大地上的受苦者》,杨碧川译,台北:心灵工坊文化,2009年,第248页,第251页、第236页、第236页、第235页,第238页、第254页。

⒆见孙大川,《夹缝中的族群建构》,台北:联合文学出版有限公司,2000年,第41页。

到学术论坛讨论

好文章总是百读不厌,赶紧收藏分享吧!

.jpg)