2013年叙述学课程第二次开卷测验示例3

名字:王长才

1.在叙述中,叙述者提供叙述语言,视角人物提供经验。这两个人格可能在语言层面上发生冲突。请举一例,其叙述语言,与视角人物如果自己说话会用的语言,在语汇和风格上明显不同。(参照《红楼梦》刘姥姥进大观园,《子夜》吴老太爷到上海)

章诒和《刘氏女》,主人公是没文化的乡下女性,而叙述者张雨荷是有文化的大学生,当写到人物的内心活动时,叙述者用自己的语言描述主人公的心理,比如写刘氏女杀夫后两年的心理活动,“原以为时间会消融一切,其实不然。在夕阳将落未落的黄昏,街头热闹,人流如织,街边住家的窗户开着,传出人们的说笑声,厨房冒出炒菜炖肉的香气。一瞬间,她感到自己是多么孤独,凄惶,看来这一生一世,不论路在何方,家不再是一个安顿身心的地方。”(章诒和:《刘氏女》,广西师范大学出版社,2011,第73页)

[另:我认为这是一个不成功的例子,叙述者的语言带有很强的文艺腔,这种叙述与人物心理经验产生错位,在此,叙述者的情感没有很好地控制,甚至以取代了人物的真实心理。]

2.请举四个平行的(也就是说同一件事)句段,对比四种引述人物语言或思想的方式。

直接引语:

瞿红以为自己这么做了张朝晖会因此而感到高兴,就像是一件意外的礼物,她将堕胎的喜讯献给他。她想:“我整个的安排不就是为了这样的效果吗?我自己的疼痛、损失又算得了什么?对丁老板的欺瞒、无情又算得了什么?只要张朝晖高兴,我觉得自己是可以在所不惜的。他为什么会不高兴?不仅应该高兴,而且应该狂喜才对。”

自由直接引语:

………她将堕胎的喜讯献给他。我整个的安排不就是为了这样的效果吗?我自己的疼痛、损失又算得了什么?对丁老板的欺瞒、无情又算得了什么?只要张朝晖高兴,我觉得自己是可以在所不惜的。他为什么会不高兴?不仅应该高兴,而且应该狂喜才对。

自由间接引语:

………她将堕胎的喜讯献给他。她整个的安排不就是为了这样的效果吗?她自己的疼痛、损失又算得了什么?对丁老板的欺瞒、无情又算得了什么?只要张朝晖高兴,她觉得自己是可以在所不惜的。他为什么会不高兴?不仅应该高兴,而且应该狂喜才对。

间接引语:

………她将堕胎的喜讯献给他。她心里说,她整个的安排不就是为了这样的效果吗?她自己的疼痛、损失又算得了什么?对丁老板的欺瞒、无情又算得了什么?只要张朝晖高兴,她觉得自己是可以在所不惜的。他为什么会不高兴?不仅应该高兴,而且应该狂喜才对。(原段落见:韩东,《中国情人》,第175-176页,江苏人民出版社,2013)

3. 请举一个叙述分层的例子,说明分层起什么作用?什么情况下出现跨层?什么情况下出现回旋跨层?(最后这道分题,实在想不出可以不做)

叙述分层,即叙述中的叙述,上一层叙述为下一层叙述提供叙述者,并对下一层叙述有一定的控制作用。比如电影《少年Pi的奇幻漂流》,超叙述层为作家为自己的写作找素材去采访Pi,主叙述层为Pi讲述自己的经历。超叙述层中作家和Pi就故事的两个版本进行讨论,并做出了选择,暗示观众也该如此理解。(小说原作未看,举电影为例)

跨层,通常不同叙述层次中的人物各自属于自己的封闭世界。如果某一叙述层的人物进入本不该出现的另一叙述层,就产生了跨层,法国叙述学家热奈特称为“叙述转喻”(métalepse narrative)。比如,一次电视播放著名京剧表演艺术家赵葆秀演出《钓金龟》的录像, 剧中儿子张义不孝,赵饰演母亲, 在著名的 “叫张义我的儿听娘教训”唱段过程中,张义仍冷酷无礼,唱完此段后,张义忽然说,老母亲说的对,我要好好侍奉您。台下观众错愕,赵饰演的老母亲也奇怪,问为何态度有变。张义扭头冲台下说:“我再不答应,台下那么多赵葆秀老师的粉丝还能饶了我啊?!”人物从虚构叙述层跨到了演出叙述层。

回旋跨层:即一个叙述中讲述的故事与叙述本身是同一个故事。这样故事可以无限地循环下去,形成回旋。

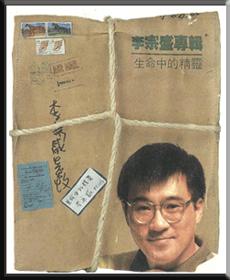

李宗盛早年《生命中的精灵》专辑的封面(磁带版),有类似的效果:它是一个装着李宗盛《生命中的精灵》专辑的邮包。如果将专辑作为主叙述,封面属于专辑的次叙述,但这个封面上的邮包却成了高于主叙述的超叙述,打开这个邮包,就又回到了专辑的主叙述本身。如此循环构成回旋跨层。如赵老师所说:“下一层叙述不仅被生成,而且回到自身生成的原点,再次生成自身。”

此主题相关图片如下:lizongsheng.jpg

此主题相关图片如下:lizongsheng.jpg

4. 举例说明,叙述中出现以下局面时往往暴露各叙述主体之间的冲突。

“二我差”:在第一人称叙述中,自我存在着叙述自我与经验自我两个层面,二者之间往往存在距离,尤其在回忆性的叙述作品中更为明显。如姜文的《阳光灿烂的日子》是以成年的马小军的口吻来讲述少年马小军在文革时的灿烂日子。成年马小军在影片大部分是以画外音的方式出现,影片结尾,成年马小军出场,二我差才得以弥合。

“跳角”:叙述过程之中,叙述跳到某个人物的内心,以呈现人物的特殊心理,或者达到某种特殊效果。在电影中,经常会借助某人眼光来看,即展示在某个人物的视角看到的景象,如反打镜头。

这是叙述者语言呈现人物经验,是经典意义上的跳角。有时,会以主观镜头,展示某个角色的内心感受,比如,姜文的《鬼子来了》影片的大部分场景是黑白的,基本上以客观冷静的镜头拍摄。但影片结尾,马大三被国民党军官下令处死刑,并由他救的日本兵执行。此时,“跳角”,进入了马大三主观世界,画面是从马大三滚落的头的角度拍摄,并且摹仿了眼睛睁闭。画面变成彩色,与人物命运的悲惨构成鲜明的对比,给人以强烈的荒谬感。

“抢话”:叙述主体与人物主体间存在着话语权之争,在通常的叙述者语流中,出现从人物的经验、立场才可能会有的话语,为“抢话”。如:

在拘留收审期间李红兵方有闲暇思考那些血肉模糊的孩子是否是由他弄出来的,此时已是有口难辩了。一切都记在他的账上,都是在李红兵的名义下进行的,可在他的周围至少有十个年轻力壮的男人,他们的生育能力至少也不会比瘦弱的李红兵差到哪里去。十个年轻力壮的男人,与他一同共事,之间也不乏兄弟般的情义,听上去就像是一个原始公社,在一年的集体生活中与那些川流不息的女人生下了九个孩子,平均一人一个还不到呢。(韩东《交叉跑动》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_4fe5482201009y23.html)

“血肉模糊”、 “川流不息”显然是从人物的经验中来,是人物话语入侵到了叙述话语之中。

5. 你打算写的课程论文题目(写作时可以改题目,暑假前交课程论文)

《对叙述主体与人物主体话语权争夺的再思考》

拟从叙述话语与人物话语的关系入手,好好思考一下二者话语权的争夺问题,重点关注“抢话”、“跳角”、“自由间接话语”的辨认。

[此贴子已经被作者于2013-05-14 15:06:52编辑过]

加好友

加好友  发短信

发短信

Post By:2013-05-08 20:16:48 [只看该作者]

Post By:2013-05-08 20:16:48 [只看该作者]

加好友

加好友  发短信

发短信

Post By:2013-05-12 20:33:02 [只看该作者]

Post By:2013-05-12 20:33:02 [只看该作者]

加好友

加好友  发短信

发短信

Post By:2013-05-14 15:04:23 [只看该作者]

Post By:2013-05-14 15:04:23 [只看该作者]