关键词: 视觉表征 叙述性图像 展示性图像 教育功能

Abstract: Modern sport has always fit perfectly with creating a new citizen by educating the public. Based on close reading early modern Chinese pictorials, the author divides sport images into two categories: narrative image and exhibitionary image. The author holds the exhibitionary feature of modern sport image calls for not only to be watched at field but also to be synchronously read (or beheld) by numerous mass media readers. In doing so, modern sport can fulfill its educational function which shapes imagination of national identity and cultivation of public ideology. Meanwhile the early Chinese modern pictorial ensured the changing process of sport image’s role in the media from the supplementary means of narrative to the major body of spectacle exhibition.

Keywords: Visual Representation; Narrative Image; Exibitionary Image; Educational Function

北伐经过一番曲折,最终在形式上取得成功,从而让国民党在辛亥革命以后第一次真正意义上统一中国。国民政府也逐渐意识到体育在国民意识培养方面的重要作用。1932年在南京举行的全国体育大会制定了《国民体育实施方案》。该方案强调:“机体之发育与健康之促进,为身体活动必然之结果。体育不仅达此目的,尚有其他教育上之重要目标,如社会道德,基本生活技能,善用闲暇之方法,公民必具之态度与能力,无不能籍各种身体活动以训练培养之,故体育与教育不能分之为二。……因此,所有体育之设施,均须以能达到整个教育目的为标准……” [[1]]对于体育所具有的以上重要功能的认识,使国民党重要人物从不同层面,在不同场合反复强调对于体育之教育功能的重视。例如蒋中正1935年(民国二十四年)在成都演讲时就指出:“……我们要做现代的国民,要从衰败危亡之中复兴我们的国家民族,就要矫正过去重文轻武的恶习,恢复古人“文武合一”的教育。” [[2]]

很明显,20世纪二、三十年代国民政府对于体育寄予厚望,主要是看重体育在现代公民意识与民族精神培养方面的优势。需要说明的是,本文为了论证的便利将根据时间先后上的差别将中国体育分为“传统的”与“现代的”两种。正如Andrew D. Morris所说:“现代体育非常适合民族国家及其相关领域、过程和现代性。它接受规范,它为身体活动和行为设置限制、带有民族标志的制服、对成功的量化测量以及与战争图像密切相关的竞技都让这种联系在全世界范围内普遍化。强健的身体与强大的国家的价值在民国时期轻而易举地成为主流,与此同时,爱国的中国人试图让中国与自己又嫉又恨的帝国主义势力平起平坐。” [[3]]

既然如此,有必要首先厘清“体育”这个现代概念的内涵。“体育”是近代从日语中引进现代汉语的外来词。[①]《辞海》中“体育”的解释是:“狭义指身体教育,即以强身健体、医疗保健、娱乐休息为目的的身体活动。……广义指体育运动,包括身体教育、竞技运动和身体锻炼三个方面。” [[4]]从“体育”这个词中的“育”字来看,这个概念中“教育、教化”的内涵无论在其广义还是狭义的解释当中都非常引人关注。

现在的问题是,如果说接受现代思想的公民是中国现代化所必须的条件与结果,那么,体育通过什么途径促进“臣民”向“公民”[②]的转化,从而完成“育”这一任务?进一步而言,如果体育的教育功能能够在一定程度上实现,那么体育带来的转化如何完成一种从少数人向多数人、从微观个人向宏观社会的扩散?在笔者看来,这两个问题的答案已经超越体育的范畴进入更广泛的社会层面,因此要回答这两个问题也不能局限在现代体育本身。原因很简单:如果可以把现代化看作社会全面转型的同时伴随着大量新事物的出现的话,这些新事物之间所存在的关系正是现代化研究中很重要的环节。就本研究而言,与现代体育几乎同时出现在中国的是借助大量新技术进行制作和传播的大众印刷媒体,它与现代体育功能的实现关系最为密切。而在各种近代出版物当中,以刊登图像(图画或者照片)为主要内容的画报因为其自身形式的特性与优势,在体育的推广与普及过程产生了不容忽视的作用。本文中将要使用的“体育图像”是近代画报当中的广义体育运动的图像,从形式上既包括石印画报中的图画,也涵盖摄影画报上的照片。这里的展示不是一般意义上的概念,而是与现代性密切联系在一起的。这种展示需要借助一定的手段,例如运动场、摄影术、铜板印刷术等手段方能被看见;同时,它也需要大量的观众。这些观众既指展示现场的观众,也指通过大众媒体进行观看的读者。对于画报的读者而言,这种展示可以说就是现代体育的根本意义之所在。作为一种特性,是否具备展示性可以用来判断体育是否现代。

1 个体/身体展示:作为一种现代表征

最早出现在石印画报中的体育图像几乎都与武术有关。[③]

武术是一种身体的运动,一种通过对外在力量、速度、姿态与内在意念的反复练习达到某种理想的协调状态的技艺。如果现代“体育”的概念是以“身体运动”为基础的话,武术就是中国传统文化中最接近这一涵义的技艺之一,也是被现代奥运会接纳成为特设项目的唯一一项中国传统体育。[[5]]因此可以把武术看作经过现代化洗礼以后,传统体育在现代体育系统当中仅存的硕果。因此,本文将选择武术作为代表来分析近代转型过程中的画报体育图像。

实际上,晚清的石印画报当中,武术并非一个常见的主题。偶尔出现有关武术的图像,其画面表征的重点也往往不在武术本身。以图1为例,这幅题为《文坛演舞》的图画刊登于《点石斋画报》上,展示了一名姓汪的考生在文考考场上大显身手,表演武术绝技,结果从屋梁上落下头破血流的趣闻。画中文字部分写道:

松郡有汪姓文童,短小精悍,矫健绝伦。上月初十日应县试,门扃题纸下,他人闭目凝思欲一试夺标乎,汪则酣嬉跳舞若忘其为锁院抡才也者,或讽之曰大丈夫当于长枪大戟中觅生活,谁能耐此覆酱瓿物乎。因折凳足,效公孙大娘舞剑器,取竹竿当绿沈枪,信手挥来人莫敢近,于是一片喝彩,声如疾雷之震耳。汪至此益觉兴高采烈,曰技不止此也。乃更褪长衣如猱之(此处原文无法辨认,省略一字)木,握龙门悬灯索为演梨园之三上吊。正在顾盼得意间,砉然一声索断而坠头破血溢,襟袖皆红,客有问其痛楚与否,曰此正朱点头兆也。闻者虽窃笑其顽而亦未尝不服其敏。[[6]]

这是一个故事,这段文字要叙述考场上的趣闻。而画面(图1)表现的是这一段叙述中的一个瞬间——众人观看汪姓考生游戏于屋梁之上。画面中许多人翘首而立,目光集中到画面右上方的汪姓考生身上。这里值得注意的是画面展示的重点是观众与表演者之间的关系——观看与被观看的关系,而不是汪姓文童本人或者他的绝活。再往后退一步,画报的读者都在画面之外观看这个业已发生的瞬间,观众所看到的不仅仅是汪姓考生的绝活,这个活动甚至都不太显眼,而我们在观看的是整个观看的行为。图像在这里只是对整个事件发生过程当中一个瞬间的再现,是从一系列连续的瞬间中选取的某一个瞬间来代表整个事件。在这幅图像中,这种观看行为实际上被选择作为整个趣闻的主要部分来呈现。也就是说,因为文字部分的叙述性本质,整个故事是由一条时间线索串连起来的,而画面的内容只是这条线索上的一个截面而已。类似这样文图搭配、点线结合的叙述表现方式反复出现在晚清石印画报当中,占所有体育图像的最大比例,成为最有代表性的一种早期体育图像的表征方式。

在这类图像中,武术往往作为产生趣味的来源而被涉及,它们需要与其他因素(例如旁观者、故事发生的场所等等)(例如考场趣闻的来龙去脉)一起共同构成“观看武术”的完整画面,同时,这个画面作为更高一级故事“文坛演武”的一个瞬间而存在。在这个画面中,(汪姓考生表演的)武术是被观看的对象,而在整个故事中,武术则是吸引力的主要来源。可以说,早期石印画报中的体育图像不是专门针对武术本身的图像表征,它们其实只是包含武术因素的故事画,帮助画报完成对于故事的叙述,所以,我们把这类体育图像称为叙述性图像(Narrative Image)——作为叙述的辅助手段而存在的图像。

图1,文坛演武 图2,大力士陈国辉之表演

(载于《点石斋画报》己卷) (载于《良友》1931年第56期,29页)

在稍后出现的摄影画报中,我们可以看到这样一种趋势:叙述性图像逐渐减少,最终消失,而一种不同的体育图像表征方式开始出现并且逐渐增加。这种表征直接针对武术表演或者武术表演者本身,它逐渐取代了早期的叙述性图像,使武术或者武术表演者本身成为被观看的对象。一方面,以前画面中的其他因素(例如旁观者、故事发生的场所等等)逐渐变得不重要,经常可以被忽略;而另一方面,武术表演或者武术表演者本身越来越突出,逐渐成为画面的主要内容,有时甚至是唯一内容。

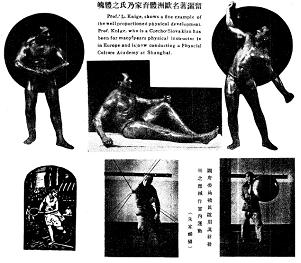

图2是《良友》1931年第56期中的一则报道,由四幅照片构成,介绍华侨大力士陈国辉。居中的两张照片分别从正面与背面展示了这位力士的发达肌肉与强健体魄。画面中的陈国辉为拍照特地摆出姿态,他要在照片中尽量展示自己的肌肉和体魄,肌肉与体魄在这里作为一种图像符号,无一例外地指向“强健”这个涵义。而“强健”这一形容词所具有的精神层面的涵义是近代以来千万中国人孜孜以求的目标,他们试图对强健的体魄的拥有来甩掉“东亚病夫”的恶名,摆脱民族羸弱的现状。而大力士的身体在符号学的层面上非常符合这个意指实践的要求,它能够满足中国人对于“强健”所带来的自信和强大的强烈愿望。

当然,“强健”这个涵义需要被记录并且展示,而且需要让尽量多的人看见并且理解。因此,在图像中表征身份并且大量复制流通成为拥有“强健”涵义的体育图像的迫切要求之一。此时中国的画报在恰当的时间出现在了恰当的地点,用非常直接、简明的方式完成了这个任务。

图2版面中间两张照片侧重于陈的身体——发达的肌肉,一点不逊色于西方力士的健美线条。这些肌肉的质感与线条就是意义之所在,它不需要读者了解陈如何练就这样的体魄,不需要读者关注任何图像背后的故事,甚至不需要读者了解这些照片是在何时拍摄。相对于之前的叙述性图像而言,这里的展示性图像因为没有叙述的压力,所以时间的因素在这两张照片的表征体系中无足轻重。

上下两幅照片的表意内容则相对“丰富”一些。位于上面一幅照片报道陈国辉表演汽车压过自己身躯的绝技,照片中的汽车上坐满了人,甚至连车旁的踏板上或站或蹲排满了人,其中的一些扭头看着照相机。照片向画报读者展示了陈所承受的超常重量,进一步要证明的仍然是这位大力士强健的程度。而下面的一幅照片则展示了陈徒手拉住两辆发动的汽车——他身处两车之间,正面面对照相机,每辆车上分别插三面旗帜,均横向展开,上书“飞飞团”(系南洋华侨体育组织),这是陈国辉所在的华侨武术团体,也是其身份的标识。超载的汽车、全面展开的画面(汽车、人、旗帜的布局方式),这些都不需要任何故事作为支撑,不需要前因,也不需要后果。它们不是故事中的一个瞬间,不是故事插图中的某一张,也不是用来呈现陈国辉的练武过程。它们的目的是要创造一种戏剧性的展示效果,以吸引读者的目光,让读者关注于陈国辉肌肉发达的身体及其所代表的健康状态。

这种方式所表征的武术(或者说体育),其重点在于展示。无论是武术表演者的身体还是武术表演活动本身,画面需要的是一种可以完全被压缩的瞬间。在这个瞬间,武术及其载体能够尽量充分地展现在读者面前。它们的存在不是为了帮助叙述的完成,而是为了展示(在这里就是展示习武者、力士的身体或者肌肉),所以,我们可以把这一类图像称为展示性图像(Exhibitionary Image)——作为展示手段本身而存在的图像。

20世纪20年代以后,中国摄影画报的体育图像中,叙述性图像逐渐消失,展示性图像越来越多。图2中的展示性图像迥异于更早期的叙述性图像,拥有了更现代的视觉表征方式。对于刚刚推翻帝制,实现共和的中国来讲,这种类型的展示性图像虽然具备潜移默化的教育作用,但是对于中国所需要的现代转型还没有形成更直接的影响或者推动,还不足以完成教育的使命。这一使命的实现,还需要更有规划的现代化运动。在体育这个层面而言,还需要等待一种从本质上对现代体育的移植。通过这种移植从一方面促进“臣民”向“公民”的转化。

事实上,辛亥革命以后,一些国民党要员开始意识到现代体育的转化功能,一些有识之士开始寻求一种将现代性与民族文化精粹相结合的新的体育形式。他们反对武术的全盘西化,反对简单模仿西方体育,试图保留传统文化因素,在传统与现代之间寻求平衡。而事实证明,他们的尝试虽然有一些效果,但是从根本上面临着两难的矛盾,因此在与西方体育的接轨中,仍然尴尬地处于下风,有时不得不做出一些妥协与让步。

褚民宜在所著《太极操》一书中指出:“余因鉴于太极拳虽为运动之上乘,然其动作复杂,非人人能得而学习者;体操虽幼稚费力,然其动作简单而易明,一蹴即遂,爰两相渗合,去其糟粕,存其菁华,截长补短,冶为一炉。” [[7]]在褚民宜看来,以太极拳为代表的中国传统锻炼方法在整体上并非不如以体操为代表的西方体育,需要的仅仅是让中国传统体育成为易于普及的大众爱好,从而推动现代国家的建设。正是在这一认识基础上,褚民宜发明了这套太极操,并不遗余力地进行推广。而他本人作为国民党中央执行委员,先后担任国民政府中央教育行政委员会委员、检察院委员、行政院秘书长等要职的特殊身份,也为太极操赋予了显著的民族主义色彩,使之在一定程度上成为民国政府借以建构民族身份认同、塑造中国人公民意识的一种手段,并在20世纪20到30年代产生了相当广泛的影响。[[8]]图3的右下方两张照片是褚民宜在展示他所倡导的太极操的两个变种,这些照片也被包括在他的《太极操》一书中,作为图示来帮助练习者掌握操练要领。然而,当我们将太极操的图像与西方体育图像并列的时候,一种显著差异仍然明显存在,而这种差异背后则包含着现代中国体育倡导者所面临的尴尬境遇。

图3,乃氏与褚民宜 图4,国民政府委员褚民宜

(载于《良友》1929年第34期,23页) (载于《良友》1928年第25期,24页)

图3是1929年《良友》第34期的一页。其上刊登了两组照片:欧洲体育家乃氏的健美照片和褚民宜的太极操照片。乃氏油亮、健美的身体看上去与下面正在表演太极操的褚民宜看上去是如此不同。为了便于分析,下表大致列出两组照片在图像表征方式上的区别:

表1,中外体育图像的不同表征方式

|

|

乃氏 |

褚民宜 |

|

国籍 |

捷克斯洛伐克 |

中国 |

|

身份/头衔 |

体育家/教授 |

政客/国民党中央执行委员 |

|

外表 |

几乎裸体 |

着装(服装样式不清) |

|

状态 |

固定姿态(pose) |

运动(active) |

|

画面重点 |

皮肤的光泽与质感、肌肉的形状 |

动作 |

|

照片功能 |

展示(作为一种证据) |

教育(作为一种图示) |

|

…… |

…… |

…… |

可以看出,两组照片的差异是明显的,而最后一个差异,即“照片功能”的差异是所有差异中最为核心的一个。乃氏照片展示了他的健美身体,证明了练习者的强健体魄,并承载现代体育的展示功能,成为展示性图像的典型代表。如前文所述,这类展示性图像在很大程度上颠覆了早期中国体育图像的叙述传统,同时成为中国力士模仿并且迫切要求展示自己同样拥有健美体魄的重要原因。与之相比,褚民宜所作出的融汇中西的尝试则面临着一个不能回避的根本矛盾:中国传统武术天生地不能满足现代体育对于展示的根本需求。因此,褚民宜的太极操图像与乃氏那样赤身裸体的展示的侧重点不太相同,因此褚民宜也很难用一些固定的姿态代替太极操的动作。因为如果那样展示,太极操将不再成其为太极操。所以,太极操照片既难以取得乃氏照片中的那种令人震撼的展示效果,又因为去掉了中国传统图像中作为辅助手段的叙述形式而难以得到完整的呈现。它要表征的正是融合现代特征的新的武术——“国术”。这种夹缝当中的视觉表征显然没有乃氏照片上的发达肌肉吸引人,而它们本身就是中国传统体育在现代化浪潮中尴尬、矛盾处境的一个鲜明而有趣的投影。

然而,褚民宜的尝试并没有到此为止。为了让太极操“看上去”不逊于西方现代体育,或者向读者证明太极操也能够像西方现代体育一样给练习者带来值得展示的体魄,褚民宜也亮出了自己的身体——因练习太极而肌肉发达的身体。图4是《良友》画报上面的一张照片,同时也被放在褚民宜所著《太极操》一书的开头。只要稍微了解太极拳所包含的哲学思想,就能够明白,要将发达的肌肉与练习太极操联系起来难免有些牵强。然而我们却可以把它看作一种折衷的办法:褚民宜为了在与西方现代体育的比较中不落下风,不得不脱去上衣,通过展示自己的体格来作为证明的依据。褚民宜的太极操照片可以说正好代表了早期中国现代体育的倡导者游走于东方与西方、传统与现代之间所面临的困境以及他们的折衷态度。

在褚民宜赤裸的身体背后,一套更加庞大的展示计划正在酝酿,一系列更加符合现代思想潮流的措施将要实施。以褚民宜为代表的传统体育改革者发现,改良传统体育以适应现代化潮流乃大势所趋。按照西式体操的模式对太极拳进行标准化改造、使用区别于传统刀剑的新器械、对太极拳进行分段分节等措施实际上都有助于让这种传统运动被更多人掌握并且展示出来。[[9]]太极操很快将在运动会上被展示,并且以这种全新而壮观的形式出现在《良友》等摄影画报上面,从而完成从个人证明其健康体魄的手段演进为一种集体操演的公共事件,并因此成为一种规训大众的手段产生深远的影响。运动会上的太极操——一种集体展示,恰恰与下面将要讨论的问题密切相关。

2 集体展示:作为一种规训手段

“运动会”在清末是一个新词,源于日文undōkai。[[10]]作为层出不穷的新事物中的一种,运动会在清末石印画报中很少被涉及,大型综合性运动会更加罕见。虽然对于中国第一次运动会由谁在何处举行的讨论仍然莫衷一是,但是在举办的时间上却是基本一致——1905年(光绪31年)。[④]图2是《世界》画报在1907年刊登的第一届广东运动会的照片。从它不太清晰的画面中,可以看出这次运动会的一些显著而且重要的、区别于传统体育活动的特征。

图5,广东省第一届运动会

(载于《世界》1907年第二期D18页)

首先,这是在一片开阔场地上举行的公共活动。从画面上看,这里的“公共”有两层含义:一是人员众多;二是场地开阔。事实上,这次运动会是在广州市东校场举行的。从“东校场”这个名称就可以推测出它本来的军事用途。实际上,它在明清时期主要用于阅兵、操练、比武。[[11]]这里笔者想要强调的是,这个运动会场地在空间上为产生一个数量庞大的参与或者观看人群提供了可能性。而这种广泛的参与是现代运动会最基本的必要条件之一。

其次,参加运动会的人分为参加比赛与观看比赛的两个大类,分别位于相对固定的区域。画面中近处、远处都聚集了很多人,而画面中心位置有一个椭圆形区域相对空旷,是运动员比赛的区域。这样界限清楚的场地划分方式,为观众观看比赛提供了条件,因此近处的大量观众均背对拍摄者朝向比赛区域观望。这样一来(有大量观众聚集观看的)运动会具备了区别此前传统体育所没有的特征:专门举办的运动竞技并且接受大量普通观众的观看。运动本身第一次成为一种观看的对象。当然,军事操演早就存在,甚至规模巨大,但是那不过是军队内部的常规训练,没有扩散到公共领域,而且其操演的目的不是操演本身,而是获得特定的军事技能。而1905年的广东运动会的特殊之处就在于:为聚集在一起的大量民众展示运动本身成为运动会的主要目的之一。

最后,意义更加深远的是,这次运动会被拍照并且刊登在中国第一份摄影画报上。从中国现代化的角度来看,可以将它理解为一种新的观看主体的诞生。这个观看主体有三层含义:第一,观看运动会的现场观众。这些观众前来观看不是被组织或者强迫的,而是自愿的。他们的出现让体育运动在中国第一次有可能成为被集体观看的对象。第二,手持照相机的拍摄者。他(她)与运动会保持了特定的距离,以全景的方式观看并且记录了这个从某种程度上讲本来就是以展示为目的的事件。他的视线之内是正在观看运动会的观众与正在比赛的运动员。这两个群体在那一刻的意识并不相同。运动员意识到自身被观众围观的状态,因为他们的比赛本来就是一种展示的活动;然而观众却并不一定——大多数并没有意识到自己将通过一张照片成为被观看的对象,虽然他们在那一刻本身就是观看者。因此,从这个层面来看,第一届广东运动会的观众就以观看者和被观看者的双重身份构造了一次运动会,一次现代的公共活动;第三,照片通过刊登在画报上获得了不同空间、时间中数量更巨大的观众——读者。照片中的人们都没有清晰的面目,都没有具体的名字,他们以一种匿名的整体的方式存在。对于画报的读者而言,他们(照片中的人们)是一个整体,一个象征“运动会”这个现代事物的整体,以这种方式,画报读者在“……几乎分秒不差地同时消费(想象)。……与此同时,报纸的读者们在看到和他自己那份一摸一样的报纸也同样在地铁、理发厅,或者邻居处被消费时,更是持续地确信那个想象的世界就植根于日常生活中,清晰可见。” [[12]]这里本尼迪克·安德森提及的报纸是“一种书的形式” [[13]]——以大规模复制并且周期性出版为基础的传播方式——作为想象共同体的一种手段。从这个角度来看,早期摄影画报也是现代国家想象的途径之一。

与之后的运动会比较起来,《世界》画报刊登的广东运动会照片仅仅是中国体育及其图像表征现代转型的开始。主要因为以下两个原因:

其一,体育场的作用还非常有限,几乎仅仅是提供了一个空间而已。从照片来看,当时的广州东校场,就是一块开阔的场地,几乎谈不上任何专门的建筑或者设施,难怪《良友》曾经在将第一届广东运动会与第十四届广东运动会进行比较以后认为:“(第一届)会场布置极为简陋,与现在(第十四届)比较,诚有天壤之别。” [[14]]从这个层面上看,运动会还远没有达到需要特别设计的体育场的阶段,没有意识到运动场不仅是运动会发生的空间,还是帮助观看、甚至本身就成为景观的一部分。

其二,这届运动会是作为一种记忆被呈现,而不是一种正在发生的事实被呈现。目前所知最早刊登第一届广东运动会图像的媒体是1907年出版于法国的《世界》画报,这是运动会举行两年之后。从当时《世界》的文字说明来看,照片只是作为逐渐兴起的现代体育潮流的注解而被使用,而不是直接针对这次运动会所进行的报道。1937年,《良友》也是基于比较第一届与第十四届广东运动会的目的而刊登了数张于30多年以前拍摄的照片。从这些报道的目的与其时滞来看,第一届广东运动会没有得到与后来运动会类似的待遇——追求时效性的报道。

三十年以后,1935年举行的全国运动会上,这些情况都发生了变化,运动会的概念以及对于运动会的视觉表征都随之改变。

图6,上海市运动场 图7,第六届全运会开幕式观众

(载于《良友》1935年109期,14页) (载于《良友》1935年110期,3页)

109期《良友》于1935年9月出版,此时距离中华民国第六届全国运动会开幕还有一个月左右。这一期《良友》使用了整整两个页码对刚刚建成的运动会场馆进行专门的报道。图3为109期《良友》之一页,可以发现照片中的运动场上几乎完全没有人,呈阶梯状的运动场看台是画面的主要内容。

从这些场馆的建筑规模与设备完善的程度来看,受到这样的重视并不意外。正如照片的文字说明所说:“……运动场面积达三万七千五百平方公尺,四围看台,可容六万人之座位,……全部建筑规模之宏大,设备完善,可称远东独步。” [[15]]这里需要强调的是这个运动场的建筑设计,因为拥有如此环形阶梯状看台的运动场设计在中国20世纪初的早期运动会上是罕见的。而这样的设计(存在垂直落差的座位设置)一方面能够容纳更多观众,并且尽量使所有观众都拥有良好的视野;另一方面也让所有的观众最大限度的被展示出来,无论从场内哪一个角度观看,都能够看到看台上大量聚集(如果满座的话)的人群。而这样的人群也确实出现在110期《良友》第三页(见图4)上面。这样的设计使看台上的观众本身也作为盛大的景观被呈现在观众自己面前——前来观看运动会的观众自己也成为运动会的一部分被观看。这种被观看既发生在运动会的现场,也发生在随后刊登在杂志上的照片上。

实际上,1935年8月建成的上海运动场是民国时期上海市政府一个更庞大的城市中心区域规划的一部分,它包括一个运动场、一个体育馆和一个游泳池。在这个当时远东首屈一指的运动场建成以后,上海市政府拟定的《上海市体育场二十五年度行政计划》中对于修建和使用这个体育场的原则进行了说明,其中第一条写道:“体育场之职能,不仅是民众练习体育运动之竞武场,是民众体育之集体训练场所,是民众教育实施之中心场所。” [[16]]由此看来,为举办中华民国第六届全国运动会而修建的上海运动场不仅在于提供一处前所未有的运动、竞赛空间,更重要的是要提供一个“教育民众”的场所,或者更准确地说是工具。

那么,运动场这个工具如何实现“教育”的功能?Tony Bennett在讨论博物馆、博览会在18世纪晚期至19世纪中期如何发展成为一种规训的手段的时候认为:“展示情结非常适合观看的自我监视系统,在这个系统中,主体与客体可以互换,人们开始交流并且通过内化有关自身的理想而有序的观点来约束自己,就像从权力的角度所进行的控制一样——一个能够看见每个角落的地方。” [[17]]Bennett在这里将福柯关于现代社会规训方式的论述应用到了借助新技术、新设计而进行的展示活动当中,认为这种新展示活动中所包含的看与被看的关系“不是一种通过产生痛苦来显示自身存在,而是通过组织、协调事物秩序以及创造一个人们由此与权力发生关联的空间的能力。” [[18]]实际上,20世纪30年代的中国上海,政府(权力主体之一)也在考虑对市民的规训问题。他们在1937年《上海市体育场二十五年度行政计划》中指出:“(要用上海体育场来)养成市民团体化,纪律化的生活习惯……” [[19]]也就是说,运动场的“教育”功能正逐渐被权力当局所认识。而运动场的这种功能一定程度上通过运动会中运动员、现场观众以及画报读者的多层观看与被观看的关系而得以实现。

更进一步而言,上海市运动场在建筑设计方面为运动会的现代化,进而对中国社会现代化的促进作用主要体现三个层面。

其一,对于现场的观众来说,这种设计意味着让他们成为现代运动会景观的一部分。回顾第一次广东运动会的会场,当时的观看关系主要存在于现场观众与运动员之间、画报读者与现场观众之间以及运动员之间;而现在,作为规模宏大的公共事件中的个人,现场观众无法不被这种恢弘的现代景观所震慑。1935年建成的上海市运动场为现场观众观看自身提供了物质条件——每一个置身运动会现场的观众都能够通过四周被最大限度展示出来的其他观众身上看见自己的影子,意识到别人就是自身行为的投射。数量巨大的观众群体让每个身处其中的个人明显感受到一种畏惧与兴奋,而这种被设计出来的个人与外界之间的作用关系产生了对观众行为、思想的规训。

其二,更重要的,画报读者所看见的现场观众也不同于以前——富于层次的、排列整齐的、侧面甚至正面的现场观众被拍摄下来并且刊登在画报上面(如图4)。可以说,第六届全运会现场观众的图像表征方式已经完全不同于第一届广东运动会的现场观众。从照片形式的角度来讲,现场观众已经回过头,展示出自己的正面。而这种转化的基础就在于上海运动场的弧形阶梯式看台围绕比赛场地的现代设计。这种被展示在画报读者面前的黑压压的人群未必意识到那个实际存在,且数量庞大,人数甚至可能远远超过现场所有观众的画报读者群。这群读者仅仅通过现场的照相机与运动会产生联系。这种联系由摄影画报出版、印刷的特性来塑造:定时的、周期性的出版,版面上大量照片的展示……运动会现场与画报读者之间存在一种大量个体被隐身主体暗中观看的情形,而这正如福柯借用边沁的原型监狱来描述的现代社会——看似自由却无往不在监视之中。运动员——现场观众——画报读者,由此构成一种层层扩散的同心圆结构,每个层次通过不同的观看方式相互联系。处于此结构最外层的画报读者所进行的共时性阅读与观看在一定程度上有助于国民政府基于民族主义立场的国家建构。因此,可以说1935举行的第六届全国运动会因为上海运动场而拥有了一个现代的巨型观看场所、工具、手段,从而成为一次更具有现代内涵的运动会。

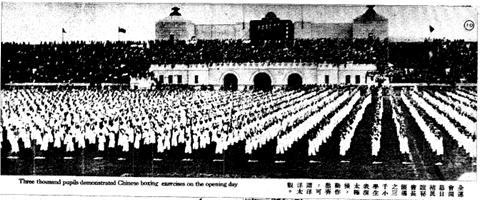

图8,中华民国第六届全国运动会开幕式上太极操表演

(载于《良友》1935年110期,19页)

最后,我们要回到前一个部分分析过的太极操。因为褚民宜将个人练习的太极操推上了现代运动会的舞台,运动场的展示方式为中西结合的太极操带来新的现代意义。图5是第六届全运会开幕式上,三千名小学生太极操表演的照片(被刊登在《良友》画报上面)。褚民宜在简化太极拳的基础上创造出太极操,试图融合西方,特别是北欧国家体操的种种优点,其中很重要的一点就是要便于大规模集体练习。传统上侧重于个人练习的太极拳被改造成为一个大型集体操,整齐的阵列、统一的服装、一致的韵律和庞大的数量,让传统武术成为一种普通人(非军人)组成的景观。此情此景正好是民国时期政府要员在西方思潮与中国传统之间寻求现代化出路的典型图像表征。这种表征因其巨大的规模已经成为一种前所未有的景观,而这样的景观只有在现代体育场的协助下,才有机会获得如图5所展现的观看角度和效果。通过这样的改造,褚民宜等人在传统体育的现代改革上跨出了艰难却意义深远的一步——通过运动会这样的宏观展示避免了以太极拳为代表的传统武术在现代意义的展示层面存在的先天缺陷,让这个古老的民族体育形式穿上了现代的外衣。大规模的展示太极操,传统武术最终被塑造成为一种民族景观。这种民族景观包含着中西文化的因子:从微观(每个人)的角度来看,是由传统武术发展而来;从宏观(数量巨大的人群)的角度看,它成为一种被观看的整体,一种包含传统中华文化因素的巨大整体。借助现代运动场、摄影术、铜板印刷术这一系列现代技术手段,这个民族景观被权力的主体所运用,试图构建一个全新的民族国家。所以,从这个角度来看,运动会上的集体太极操表演正是通过另外一个层面(宏观)的展示让传统武术获得了一种现代的特征,从而得以进入现代体育的竞技场。甚至在1936年柏林奥运会上武术也被接受为表演项目。

3 结语

在20世纪二三十年代试图通过体育的改造从一方面促进整个中国现代化进程的尝试并非没有意义。正如Merle Goldman与Elizabeth J. Perry在Changing Meanings of Citizenship in Modern China一书的序言所说的那样:“政治公民的概念通过强调责任、义务以及/或者与每个社会、国家成员的联系来让我们关注国家与社会的关系。” [[20]]从今天的角度来看,以褚民宜为代表的国民党要人试图通过对传统武术进行现代体育的改造以及现代运动会的推广与使用,培养自己急需的“新公民”。同时,摄影画报因为自身的现代特质而承担了展示场所与催化剂的角色。这些尝试的作用或许并不显著,然而,它毕竟从一个方面为中国近代历史下一个阶段的民族救亡运动在文化上奠定了初步的基础。

参考文献:

[①] “体育”在日文中对应的来源是tiiku,它是日本人在汉字的配合下“意译”英语词汇Physical Culture的结果。参见高铭凯、刘正?牛骸断执?河锿饫创恃芯俊?/span>[M],文字改革出版社,1958年2月第一版,p.88,96

[②] 这里“公民”是一个现代的概念,伴随19世纪欧洲现代民族国家的出现而出现,与Citizen对应。但是在中文当中有“国民”、“公民”和“市民”三个词都可以作为Citizen的对应词汇,且各有侧重,这里使用“公民”来强调“公共”的意涵,强调个人与其所在的社会的关系。参见Merle Goldman & Elizabeth J. Perry (eds.): Changing Meanings of Citizenship in Modern China[C], Harvard UP, 2002, 序言。

[③] 本文中“体育图像”这个词不仅包括有关现代体育的图像,也包括传统武术等游离于“现代体育”概念边缘的技艺的图像。因为本文所分析的时期正好是武术在近代试图通过一系列改革成为现代体育项目的时期,此处将武术视为体育的一个部分是为了论述便利,但这并无意味着武术(特别是传统武术)能够被完全包含在体育的现代概念之中。

[④] 根据ANDREW D. MORRIS考证,中国最早的运动会系1905年在四川成都北校场举行的运动会(参见ANDREW D. MORRIS: Marrow of the Nation: A History of Sport and Physical Culture in Republic China, University of California Press, 2004, p.10);根据《世界》画报、《北洋画报》的报道,1905年在广东广州东校场举行的第一届广东省运动会是中国第一次运动会(参见《世界》第二期;《北洋画报》1937年129期);根据《广州日报》的报道,1905年4月,京师大学堂举办的第一次运动会是中国近代史上最早的运动会(参见《广州日报》2007年4月11日报道)。

[[1]] 《国民体育实施方案》,全国体育大会第六次大会决议[A],见于《革命文献》[C]第五十五辑,中国国民党中央委员会党史史料编纂委员会,台北:中央文物供应社,民国六十三年(1974年)三月,p.537

[[3]] ANDREW D. MORRIS: Marrow of the Nation: A History of Sport and Physical Culture in Republic China[M],

[[8]] ANDREW D. MORRIS: Marrow of the Nation: A History of Sport and Physical Culture in Republic China[M],

[[10]] ANDREW D. MORRIS: Marrow of the Nation: A History of Sport and Physical Culture in Republic

[[17]] TONY BENNETT: The Exhibitionary Complex[A], in Nicholas B. Dirks, Geoff Eley, and Sherry B. (eds.): Ortner,Culture/power/history: A Reader in Contemporary Social Theory[C],