指称关系和任意关系、差异关系

——索绪尔将外在事物排除出语言符号学的根本原因

提要:索绪尔所称的现实是言说者意识中的语言事实,是心理现实或符号现实,不是本维尼斯特以为的外在的事物或客观现实。同样,一切发音行为只有在言说者的听觉印象当中才成为语音现实。索绪尔不探究词与物的指称关系,注重词与意义的任意关系、词与词的差异关系,这是以言说者的意识为出发点看待问题导致的结果。概念和听觉印象都是纯粹意识的事实,具有均质性,能构成整体性,而事物和名称两者之间不具有这样的特性。概念和听觉印象的关系构成的总体远比事物和名称的构成体要完整。现实是价值、单位和同一性;概念与听觉印象的关系和价值是人为地、外在地赋予的,它们在同一性和现实之中是任意的关系。词和意义的任意关系,有效地拓展了语言符号蕴含意义的无限可能性。词与词的差异关系,具有产生无限的意义和价值的潜能。词与物的指称关系则虚化或忽略了词与词的关系,虚化或忽略了意义的明确存在,脱离了符号的一般法则,因此,索绪尔排除客观现实、外在事物在语言符号学中的存在。

一、引言

索绪尔心目中语言符号的特性是任意性,主要是构成符号的两大要素——能指(听觉印象)和所指(概念)之间的关系是任意的。“关系将某个特定的听觉印象与某个确定的概念连接起来,并赋予它符号的价值,这是个彻底任意的关系。”(索绪尔 2007: 86)“语言符号所包含的两项要素都是心理的,而且由联想的纽带连接在我们的脑子里。”(索绪尔 1980: 100)“语言符号连接的不是事物和名称,而是概念和音响形象。”(索绪尔 1980: 101)“能指和所指的联系是任意的,或者,因为我们所说的符号是能指和所指相联结所产生的整体,我们可以更简单地说:语言符号是任意的。”(索绪尔 1980: 102)“任意性……不应该使人想起能指完全取决于说话者的自由选择(……一个符号在语言集体中确立后,个人是不能对它有任何改变的)。我们的意思是说,它是不可论证的,即对现实中跟它没有任何自然联系的所指来说是任意的。”(索绪尔 1980: 104)对此,本维尼斯特1939年在《语言学学报》第1期发表了《语言符号的性质》一文,觉得发现了索绪尔论证的不周密之处,其看法引发了诸多学者对索绪尔符号理论的修正或超越的热情。本维尼斯特的意见是这样表述的:

“我们无意于以其他的原则为名义或者从不同的定义出发去讨论这一结论,只是想弄清楚它是否逻辑严密,并且在接受符号二分性(我们接受符号作为能指与所指之结合的二分法)的条件下,是否还应该以任意性来为符号定性。我们刚刚提到,索绪尔认为语言符号是由能指和所指构成。不过——这一点是关键——他所说的‘所指’是概念。他明确地指出,‘语言符号联结的不是事物和名称,而是概念和音响形象’(……)。但是,行文不远处,他又声明说,符号之所以具有任意性的性质,是因为它与所指‘在现实中没有任何自然联系’。显然,这一推论出现了误差,因为它无意识地暗用了第三个关系项,而这第三个关系项并不包含在最初的定义之中。这第三个关系项就是事物本身,是现实。索绪尔在说‘姊妹’的观念与能指s-ö-r之间没有联系的时候,他想到的正是那个观念的现实。而当他说起b-ö-f和o-k-s之间的区别时,他又不自觉地提到这两个词项适用于同一个现实。这就是事物,它先前在符号的定义中被明确排除,现在又被迂回地引入进来,而且使该定义永远处于矛盾之中。因为,如果我们原则上——并且有理由——设定语言是形式,而不是实质(……),那就应该承认——并且索绪尔也明确主张——语言学只是形式的科学,而非其他。由此一来,更为紧迫的事情就是把姊妹或牛的‘实质’排除在对符号的理解之外。然而,只有在我们从具体的和实质的特性方面去考虑动物‘牛’的时候,我们才有理由判定:面对同一个现实,不论是böf还是oks,它们与它的联系才是‘任意的’。因而在索绪尔用来定义语言符号的方式和他赋予符号的根本性质之间,就出现了矛盾。”(本维尼斯特 2008: 80-81,Benveniste 1966:50)

骤视之下,本维尼斯特似乎击中了索绪尔的要害,也引发了不小的论争,得到了众多学者的热烈响应,或认同,或补充,或进一步修正。譬如Lerch认为只有命名行为才是真正任意性的,任意性这术语应该由偶然性来替代。索绪尔的确求助于语言之外的现实。(Lerch 1939)Bally认为索绪尔所说的“现实”(réalité)不是“现实物”(l’objet réel),而是“基于自然而作的联结所具的逻辑性、必然性”(Bally 1940:194)。Gardiner认为索绪尔有权求助于外物,“现实就处在每个概念的基底。”(Gardiner 1944:109)Ullmann认为任意性和理据性是同时存在的特性。“每种语言都以自身独特的方式对外部世界进行描绘、择取、分划、解释;但在每种取向之后都总是存在着某种我们伸手可及的外在‘现实’,某种我们借助词想要指称的外在‘现实’。在通常情况下,取向绝对不会纯粹是约定俗成的,即使约定俗成的因素能够进入到形成这种取向的地步,也不会纯粹是约定俗成的。”(Ullmann 1949:128)国内对索绪尔语言符号任意性原则有效性提出异议的学者,实际上主要也是追随了本维尼斯特和雅柯布森(2012: 84-85)的观点。兹维金采夫《普通语言学纲要》对语言符号本质问题诸家观点的引述(兹维金采夫 1981:33-34)曾是国内学者论说的出发点,譬如

二、索绪尔为什么不探究词与物之间的指称关系

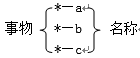

语言符号联结的不是事物和名称,这观点是索绪尔自始至终坚持的,语言不是与事物相对应的分类命名集或名词术语表(参见索绪尔 1980: 100),不是词与物的对应集。“语言哲学家形成或者至少是提出的大部分构想,都让我们想到我们的始祖亚当将各种动物唤到他跟前,一一赋予它们名字。哲学家自以为存在的这些语言构想的前提条件总是缺少三个事实。……语言的基础不是由名称(noms)构成的,对这一事实我们甚至都不作强调。即使语言符号碰巧与就意义来讲确定的物(objet)譬如马、火、太阳之类相对应,而不是与诸如ἔθηκε‘他摆出一个姿势’之类的概念相对应,这也是极偶然的事情。前述这般情形不管多么重要,也没有明显的理由截然相反地将其作为语言的典范型式来看待。要是某人想如此理解(将它看作典范型式),那么,这在某种意义上无疑只是个错误的例子。但在这当中隐含的某种倾向,牵涉到如何界定语言的本质这一问题,这是不可忽视、不可错失的,这一倾向就是:知识就是对事物的命名法。首先呈现的是事物。事物在先,符号在后;如此,外在的基石(先验地)赋予符号,可用下面的关系式展现语言的形象:

而我们自始至终都反对这样的表述,真正的形象应该是:a—b—c,完全与体认基于外在事物的诸如*—a那般的现实关系无涉。倘若某个事物无论身处何处都是符号盯着的标的,那么,语言学就立刻通体不复是现在这个样子了;而且,人类心智也是同样的命运(也遭受同样的冲击),据这一讨论已显示得很明白了。……以指定之物这一前提条件入手,使之带有原初要素的色彩,而实际上这些指定之物在其中并不造就(构成、引生出)任何要素,这的确令人懊恼。”(Saussure 2002:230-231)

亚当是名称的确立者,作为初始命名者,《创世纪》隐含了亚当根据自身对事物特性和本质的认知赋予其名称这一层意思,词与物是一一对应的,但是这种对应没有经过社会集体的约定,没有纳入到符号系统中去。与此相类似,柏拉图《克拉底鲁篇》也讲到克拉底鲁所持的名称之自然性问题,道:“事物的名称是自然的,并非每个人都可以提供,而只有那些能够看出事物天然名称的人才能这样做,才能用字母和音节表达事物的真正形式。”(391 E,柏拉图 2003: 68)如此,词与物之间就不是任意的关系,某一名称的声音和我们对这一事物的感知所产生的心智印象之间具有内在的、本质的、自然的对应与类比。亚当命名的事物是已经以无名称的方式存在了的,是以独立于名称的方式存在的,也就是说,事物本身是主要的、根本的,名称是次要的、附属的。名称是对事物特性和形式的模拟、替代,是人类面对事物作出的不由自主的呼应。事物作为对象,是一种固定的形式,名称努力凸显这一形式。亚当这一人类的始祖,首先制定并使用名称,继而为大众所沿用,名称此时以固定的方式显现事物这一固定的形式。

词命名事物,代表对象。维特根斯坦《哲学研究》卷端引述奥古斯丁《忏悔录》第一章第八节,道:“当他们(我的长辈)称呼某个对象时,他们同时转向那个对象。我注意到这一点,并且理解到当他们想指那个对象时,他们就用发出的那个声音来标志那个对象。我是从他们的姿势中推出这一点的,可以说人的姿势是一切种族的自然语言,这种语言通过面部表情、眼神、手足的动作以及声音的语调来表达心灵在寻求、拥有、拒绝或逃避某个东西时的感受。因此,当我反复听到词在各种不同的语句中不同位置上的用法后,便逐渐学会懂得它们所指的是什么。当我的嘴习惯于发出这些声音符号时,我便用它们来表达我自己的意愿。”(维特根斯坦 2003:6)声音标志对象,这是以声音蕴含的意义指向对象,或者说对象是名称的意义指谓。但问题是意义如何生成,如何呈现,如何连贯?意义是复合而成的,不是单一呈现的。意义必须从关注于对象转移到关注于关系,意义必须在关系中生成。意义经由关系来确定,因为构成关系的任一单一要素都不具有确定不移的恒常的特性,它无法凭借自身而独立地成为自身。名称、词、符号都处于流变之中,只有凭借彼此关系才能确定自身,进而确定意义。

既然各个要素处在关系之中,那么,要素之间各自经由相互区别而连接起来,组合起来。问题的关键是其中有没有索绪尔所否定的“原初要素”:“以指定之物这一前提条件入手,使之带有原初要素的色彩,而实际上这些指定之物在其中并不造就(构成、引生出)任何要素,这的确令人懊恼。”维特根斯坦曾说“罗素所说的‘个体’(individuals)和我所说的‘对象’(Gegenstande)(见《逻辑哲学论》),都是这种原始要素”(维特根斯坦 2003: 33),他引述柏拉图《泰阿泰德篇》中苏格拉底的说法,道:“假如我没有弄错,我曾听见有人说过,对于其他一切事物我们以及由以构成的所谓原始要素(Urelemente)——我姑且这样称呼它们——是不能加以解释的;因为一切自在自为地(an und fün sich)存在着的东西只能被命名,而不可能以其它方式加以规定,既不能说它是,又不能说它不是……可是,对自在自为存在着的东西……必须加以命名,而不作其他任何规定。因此,不可能以解释的方式谈论任何一个原始要素;因为对它只能简单地加以命名。它的名称就是它所有的一切。然而,正如由这些原始要素组成的事物本身是一个紧密结合的构成物那样,这些要素的名称组合到一起就变成解释性的话语。因为话语的本质就是名称的组合。”(维特根斯坦 2003: 32-33)

话语由名称或要素组合起来,名称或要素的配置、接合构成了话语。话语的本义就是连接。连接的行为是发话行为,结果则是发话内容。配置、接合的方式的不同形成相异的结构形态。而原初要素作为初始者,具有内在的力量,这一力量支配着配置和接合的产生,支配着配置和接合的方式,决定了结构形态的呈现。这一力量在索绪尔那里就是全体人类共同具有的内在的语言能力,这种语言能力具有无意识性。话语是这种无意识的内在语言能力的有意识展现或具体呈现。因此,原初要素在索绪尔那里不是具体的要素,或者说具体要素在索绪尔那里不具有原初要素的特性,作为具体要素的原初要素不存在。这里的问题实际上是具体的外在物能够促发内在语言能力的展现吗?所展现的符号或要素是具体外在物的对应者吗?抑或仅仅是内在语言能力的自我呈现?

而在维特根斯坦那里,我们看到他对原始要素或“对象”的明确确定。他在《1914-1916年笔记》中写道:“我写的所有东西都是有关这样一个大问题的:世界之中先天地存在着某种秩序吗?如果果真这样,它是什么样的?”(引自韩林合 2007: 53)原始要素或“对象”正是一个先天存在的秩序。因此,这样的原始要素或“对象”完全是单一而不可再行切分的。维特根斯坦道:“我们的心里总是不由自主地一再产生这样的想法:存在着某种简单的东西,不可分析的东西,存在的某种元素,简言之,某种物。”(引自韩林合 2007: 50)这种物实际上就是使物成为物的可能性和原始力量,索绪尔则直接否定或者不寻求这种原始要素的存在。索绪尔当然也认为要素或名称之间的组合构成话语,但问题是他不认为存在着产生其他要素的原初要素,意义的产生完全是因为诸要素之间的区别和差异。实在说来,倘若存在着原初要素,那么,各个要素之间的区别就不是纯粹的,也不是任意的。

索绪尔为什么不探究词与物的指称关系,而注重词与意义的任意关系、词与词的差异关系,为什么说“语言符号连结的不是事物和名称,而是概念和音响形象”(索绪尔 1980:101)?我觉得这是索绪尔以言说者的意识为出发点看待问题导致的结果,因为概念和音响形象(听觉印象)两者都是经由言说者的意识确定的,概念由言说者的意识确定这点不言而喻,而 “听觉印象……是声响的精神印记”(索绪尔 2007:84),“听觉印象是……头脑中潜在的印记”(索绪尔 2007:8),“符号系统只存在于言说者的精神之中”(Saussure 2002:43),“形式是对言说者的意识而言确定了的发声形象(声音形态)”(屠友祥 2011:294,索绪尔 2011:89),如此,概念和音响形象(听觉印象)两者之间具有均质性,能构成整体性,而事物和名称两者之间则不具有这样的特性。

三、任意关系和差异关系的构成体远比指称关系的构成体要完整

我们进而来仔细探究一下索绪尔所称的“现实”(réalité)到底指的是什么。1996年发现的索绪尔橘园手稿论语言的双重本质,谈到物理和心理现实的二重性,道:“划分语言的内在的二重性并不植根于语音和观念的二重性,发声现象和心智现象的二重性;这是条构想二重性的便当而危险的道路。这二重性存在于就像这样(COMME TEL)的发声现象和作为符号(COMME SIGNE)的发声现象二重物──(客观的)物理事实和(主观的)物理-心智事实当中,而绝不是在与意义的‘心智’事实相对的声音的‘物理’事实这二重物当中。有内在的心理的根本领域,在那儿既有意义,又有符号,两者彼此不可分离;还有另外一个外在的领域,那儿只有‘符号’,但此刻符号还原为一连串声音的波浪,在我们眼里仅仅担得起发声形象的名目。”(Saussure 2002: 20-21)心理现实是主观的物理-心智事实,是意义和符号的整合体。在索绪尔眼里,形态学本质上是一种符号理论,因为它探究种种语音单位与概念部分的对应、与这些单位之群集的对应。(cf. Saussure 2002:182)这种单位经与概念对应,就成为有意义的单位(单位从来都是有意义的单位),成为存在于言说者意识中的事实。索绪尔道:“呈现为ίππο-ς的切分这一现实,是个与希腊语形式相配的印欧语现实。记住:现实=呈现于言说者意识的事实。”(Saussure 2002:186-187)这是对现实即心理现实的直接界定,从这明确界定,我们可以断言索绪尔所称的现实就是内在的心智之物,或者说是听觉印象和概念联结而成的“心理现实”、“语言现实”,并不是本维尼斯特所称的外在的事物。

心理现实即言说者语言意识中的现实,并不指客观而实在地存在的事物,换句话说,这种现实是符号现实。在这些方面,索绪尔一以贯之,从来是非常明确的,没有理论上的摇摆不定。他说:“只有把语音当做符号,语言才意识到语音。”“语音可以是概念的载具(蕴含者)。”(Saussure 2002:182)这里,索绪尔没有说“言说者”意识到语音,而是说“语言”意识到语音,这是因为把立足点站在言说者之处,语言回返到言说者,那么,语言与言说者的语言意识融为一体,这时候语言就不是一个客体,而是与言说者处于互为主体的关系中。梅洛-庞蒂评论波斯(Hendrik Josephus Pos, 1898-1955)《现象学与语言学》一文,说他“界定语言现象学的努力,不是把现存的语言放回到每种可能语言的本相(eidétique)框架内,也就是说,不是把这些现存的语言与普遍而无形的构成意识相对照,使之客体化,而是让它们回返到言说者(le sujet parlant),回返到我与我说的语言的接触。”(Merleau-Ponty 1960: 106)。索绪尔所谓语言意识到语音,应该就是在让语言回返到言说者这一意义上说的。语音的存在,或语音成为现实,亦即成为概念的蕴含者,成为符号,有赖于进入到言说者的意识当中。探究言说者意识中之物,或者说探究言说者的语言意识,才是语言学的真正目标,一切都以此为衡量准则。索绪尔曾就此道:“我们不能自问语言学中后缀本身是否存在──这问题毫无意义──但只有它存在于言说者的意识里,这问题才有意义。(后缀)作为语言学要素而存在,就是从前至后或从后至前划定意义(明确的意义)的界限,这意义是言说者赋予后缀的。”(Saussure 1993:98,索绪尔

我们还可以关注与réalité(现实)相近的表达词réel(真实的,现实的)。索绪尔谈到形态学的判断基准,道:“判断的基准(依据):凡现实(真实)之物,某种程度上即言说者所意识到之物;一切都是他们所意识到之物,仅仅是他们可以意识到之物而已。”(Saussure 2002:183)“言说者意识到的是小于词的形态学单位——或意义单位。”(Saussure 2002:184)“言说者意识中的一切都是真实(现实)的现象。”(Saussure 2002:185)如此,索绪尔所称的“现实”,就是言说者所意识到者;反过来,言说者所意识到者,皆为“现实”。同样,一切发音行为只有在言说者的听觉印象当中才成为语音现实。发音的(实现的)要素与未发音的(未实现的)要素共同构织了语音复合体,不过索绪尔关注的是“发音现实”(Saussure 2002:255),因为这是个“实效单位”(Saussure 2002:256),我们可以依据已实现的单位确定未实现的单位。而是否成为“现实”,归根结蒂要由言说者的听觉意识来决定,只有在听觉意识里方才成为现实,也就是产生了听觉的心理效果,导致了心理现实,发音现实方才存在,所以索绪尔说“语音单位=听觉单位”(Saussure 1995:117)。听觉印象是个心理现实,这一现实如何实现,或者说以什么方式呈现,大可用来理解索绪尔心目中的“现实”的意义。

“听觉印象可确定吗?并不比对红或蓝的视觉印象更能确定。视觉印象具有心理性(精神性),它本身完全与进入眼睛的这红赖以形成的72000(或随便什么我们想要的数目)光粒震荡的事实无关。但红是确切而明晰的吗?完全是确切而明晰的;毋需任何借助。希腊人区别其没法模仿的字母表当中的各个字母,这时候你以为他们专门做了探究吗?才不呢。他们只是感觉到l不同于r、r不同于s这一听觉印象,如此而已。”(Saussure 2002:247)我们感知到要素间的差异或相对就可以了,并不需要深究某个要素的独立自存的绝对意义或价值,其意义或价值源于它与其他意义或价值的差异或相对,这种差异或相对则基于我们言说者的心智感知到的印象。语言运行机制的重要方面就是依赖了言说者潜在的联想系统,据此形成符号现实。

那么,为什么索绪尔的“现实”不是指外在的现实而是指心理现实?或者说为什么索绪尔不研究具体现象而关注语言意识现象?这值得我们注意。概念和听觉印象、意义和符号、所指和能指都是“纯粹意识的事实”,都属“心智的范畴”(Saussure 2002:19)。索绪尔将概念、意义、所指a和形式、听觉印象、符号、能指A的关系表述成这样一个公式:a/A=a/AHZ=abc/A…(参见索绪尔 2011:91,屠友祥 2011:297)[按:索绪尔有时候把概念和听觉印象、所指和能指结合的整体称作符号,更多的时候是用符号来指听觉印象、形式、能指。]这意味着不仅存在纵向层面的符号内部的“概念a/形式A”的任意关系,还存在横向层面的概念a和b和c等等的差异关系、形式A和H和Z等等的差异关系,以及纵向和横向、显在和潜存、符号内部和符号跟符号之间交织在一起的关系:a/AHZ,abc/A等等,存在于言说者心智中的语言意识就是这样一幅整体图景。如此,概念和听觉印象的关系构成的总体远比事物和名称的构成体要完整。我们可以来看看索绪尔举的美德与邪恶之类的道德性词语在言说者语言意识中的情景。索绪尔道:“从道德学的角度来看,诸如……美德、邪恶……之类词语若是从语言学角度归入否定而临时的单一范畴内,则这种情形在语言学或语言中就存在真正的非道德性。这种非道德性如果是可证实的事实,我肯定就不会认可任何人有权利去隐匿语言所具的非道德性,或不会认可仅仅以这事实令我们不舒服为借口就拒绝确认客观事实。……没有独一无二的具体对象,某个词可恰如其分且非其莫属地专用于这一对象;这不是消除这些具体对象的存在。同样,也没有独一无二的道德现象,我们可用某种词语恰如其分且非其莫属地将其含纳。但这丝毫也不损害这些道德现象的存在。这可以作为一个值得探究的问题提出来,就是到什么程度词才与确定的道德现象相对应,就好比必须探究到何种程度譬如阴影的观念与确定的具体现象相对应。这两个研究系列不再属语言学的范围。在不越出语言学领域的情形之下,我补充一句,就是那经由我们直接意识的掌握方才存在的道德现象,作为语言要素可能比作为具体现象要远为重要得多,具体现象总只是以极其间接且不完整的方式进入我们的意识。”(索绪尔 2011: 89-90;屠友祥 2011: 294-295)孤立的语言要素“美德”是不存在的,它与“邪恶”一样,只是与之相区别的语言要素而已,这是道德性词语在语言中所具的非道德性特征。然而也正是由于这种非道德性特征,含纳或凸显了整体性的美德。美德这词与美德这一具体道德现象无法完全而专一地对应,词与物不能完全而专一地对应。具体的物是存在的,但孤立的词是不存在的,存在的永远是词与词之间的关系,我们正是凭借关系才能够确定词的存在。作为语言要素的美德的存在,是与言说者意识中对种种美德的体认和记忆、对邪恶的体认和记忆共存的,因而言说者的语言意识掌握的是美德的完整体。

“现实”就是言说者意识到之物,或者说是语言意识的产物,那么,言说者的意识已经对它进行了限定,赋予其价值,从而构成了单位,这一现实所具的意识现象与价值之间具有同一性,所以Albert Riedlinger记录索绪尔第二次普通语言学课程的讲话,道:“德·索绪尔先生在这五样东西之间:价值,同一性,单位,现实(就语言学而言,指语言学现实),具体的语言学成分,不作任何根本性的区分。”(索绪尔 2012b:94)如此,索绪尔眼中的现实就是价值、单位和同一性,是言说者语言意识中的心理现实,根本不是指本维尼斯特所称的外在的“事物”(本维尼斯特 2008:81,Benveniste 1966:50)和“客观现实”(本维尼斯特 2008:86,Benveniste 1966:54)。符号“对现实中跟它没有任何自然联系的所指来说是任意的”(索绪尔 1980:104),符号(能指,听觉印象)和所指的关系是人为赋予的,不是自然拥有的,所以,这种关系是任意的。“任意的”就是“人为的”。既已赋予了它价值,就成为了现实。但即使在符号(听觉印象,能指)和概念(所指)合为一体,两者之间具有了同一性,成为现实的情况下,能指和所指的关系和价值还是人为地、外在地赋予的,它们在同一性和现实之中就其根本和原初来说是任意的关系,当然,这种任意的关系一旦经由约定而得以确立,纳入于符号系统之中,就具有了强制性。我们从索绪尔提到的五样东西,可以看到最为根本的是价值,价值是确立同一性、造成现实的根本。Charles Patois记录索绪尔的话,就如此道:“同一性尺度不是运用于不同系统的同样尺度。价值是同一性的基础。说到现实或价值,与说到价值或同一性,都是一回事,反过来也一样。价值是这些不同术语的唯一基石。”(索绪尔 2012b:116)要判定符号(听觉印象,能指)和概念(所指)之间的关系是任意的关系还是必然的关系,只要判断价值是外在赋予的还是内在固有的就可以了。若是外在赋予的,就是任意的关系,反之则为必然的关系。听觉印象与概念之间的同一性价值是外在赋予的,不是内在固有的,如此,这是任意的关系。正因为是任意的关系,就有效地拓展了语言符号蕴含意义的无限可能性。

四、外在事物不属于符号的一般法则

本维尼斯特另外以为抓住索绪尔把柄之处,就是这一段话:“不但语言事实所联系的两个领域(引按:思想和声音)是模糊而不定形的,而且选择什么音段表示什么观念也是完全任意的。不然的话,价值的概念就会失去它的某种特征,因为它将包含一个从外面强加的要素。但事实上,价值仍然完全是相对而言的,因此,观念和声音的联系根本是任意的。”(索绪尔 1980:158-159)这段话Emile Constantin

退一万步讲,假设本维尼斯特的理解是正确的,索绪尔所称的“外面强加的要素”就是“客观现实”,那么,这也恰恰不属于语言符号的一般法则,仅仅是特例而已。索绪尔在《杂记》(Notes Item)内明确说道:“符号之外壳的符号。一旦事关抽象的整体语言的某处,就出现词和意义(或符号和意义),仿佛这囊括了一切,但还总是另外有诸如树、石、牛之类词,诸如亚当给[引按:索绪尔原稿此处破碎]之类命名的词,也就是说,存在着符号学里最为粗糙且显而易见者:那儿它(经由随机择取外物,予以命名)成为简单的名称(词),也就是说,因为在符号学整体中这正是名称(词)的特殊情况,那儿(符号学整体中),在整体之符号的心理联结中存在着确凿的第三个要素,亦即意识,它全神贯注于一个本身非常确定的外部存在物,用以摆脱符号的一般法则。”(Saussure 2002:105-106)索绪尔1894年左右提出了诸多符号学术语,其中有“符号之外壳”(aposèmes),它和意义(纯粹的概念l’idée pure)构成“整体之符号”(sè me)。亚当给飞禽走兽命名,这一行为是在名称(词,符号)和意义联结而构成的“整体之符号”之外将注意力集聚于确定的外部存在物,这使得原本是词(符号)和意义的构成体,以及词(符号)和词(符号)的关系的构成体,转变成词和物的一一对应体,任意关系及差异关系转变成指称关系。词与物的指称关系在索绪尔眼里完全脱离了符号的一般法则,因为它虚化或忽略了词和词的关系,虚化或忽略了意义的明确存在。倘若专意于词与物的对应,那么,物与物没有关联,则词与词也就相应地没有关联。而词的价值的获取就在于它与其他词的显在或者潜在的关联,这是构成系统的保证。索绪尔一再强调关系的重要性:“倘若语言只在于命名万物,那么,这种语言不同的词(关系)之间就可能没有关联,就如同万物本身那样处在彼此分离的状态;即使词(关系)专门用来命名具体而可见之物,譬如面包、石子之类,(也是处在关系之中的)。”(Saussure 2002:327-328)有限的词在关系中可以产生无限的意义和价值,这是符号的生命力。如此,索绪尔排除“客观现实”、外在“事物”在语言符号学中的存在,就是由于它不属于符号的一般法则,仅仅是特殊情况而已,干扰了任意性和关系性的纯粹实现。

五、结语

七十余年来,国内外学术界对索绪尔语言符号任意性原则多有异议,其中本维尼斯特的观点是始作俑者,且最具影响力,然而他的核心观点是错误的。

索绪尔断言:“语言……不是建立在与事物的自然联系上。”(Saussure 2002:211)索绪尔同时代的语言学家Victor Henry《语言的二律背反》也曾表述过相同的意见,他说:“语言……是没有外部现实性的纯粹抽象物。”(Henry 2001:24)中国先秦名家公孙龙《指物论》道:“指固自为非指,奚待于物而乃与为指?”这是语言思想史中具有内在契合力量的呼应。我们应该耐心倾听他们的论断,论辩清楚他们之所以如此持论的理由,以及这般理由是否能够成立。

参考文献

Bally, C. 1940. «L'arbitraire du signe. Valeur et signification»[J]. Le français moderne, nº 8: 193-206.

Benveniste, E. 1939. «La nature du signe linguistique »[J], Acta Linguistica, nº 1 : 23-29 ; repris dans Emile Benveniste, 1966, Problèmes de linguistique générale, 1. Paris : Gallimard, 49-55.

Engler, R. 1962. «Théorie et critique d’un principe saussurien : l’arbitraire du signe»[J], Cahiers Ferdinand de Saussure, nº19: 5-66.

Engler, R. 1964. «Compléments à l’arbitraire»[J], Cahiers Ferdinand de Saussure, nº21: 25-32.

Engler, R. 1968. Lexique de la terminologie saussurienne[M]. Utrecht/Anvers: Spectrum.

Gardiner, A. H. 1944. “De Saussure's analysis of the signe linguistique”[J], Acta Linguistica, nº 4: 107-110.

Godel, R. 1957. Les sources manuscrites du Cours de linguistique générale de F. de Saussure[M]. Genève: Droz.

Henry, V. 2001. Antinomies linguistiques / Le langage martien (Étude analytique de

Lerch, E. 1939. “Vom Wesen des sprachlichen Zeichens. Zeichen oder Symbols”[J]. Acta Linguistica, nº 1: 145-161.

Merleau-Ponty, M. 1960. Signes[M]. Paris: Gallimard.

Saussure, F. de. 1993. Cours de linguistique générale. Premier et troisième cours d'après les notes de Riedlinger et Constantin[M]. Texte établi par Eisuke Komatsu. Tokyo: Université Gakushuin.

Saussure, F. de. 1995. Phonétique: il manoscritto di Harvard Houghton library bMs Fr 266 (8)[M]. edizione a cura di Maria Pia Marchese. Padova: Unipress.

Saussure, F. de. 1997. Deuxieme Cours de linguistique générale d'après les cahiers d'Albert Riedlinger et Charles Patois[M]. Texte établi par Eisuke Komatsu. Oxford: Pergamon.

Saussure, F. de. 2002. Écrits de linguistique générale[M]. Texte établi et édité par Simon Bouquet et Rudolf Engler. Paris: Gallimard.

Saussure, F. de. 2011. SCIENCE DU LANGAGE: De la double essence du langage[M]. Édition des Écrits de linguistique générale établie par RENÉ AMACKER. Genève: Droz.

Ullmann, S. 1949. “Word-form and word-meaning”[J]. Archivum linguisticum, Vol.1: 126-139.

柏拉图,2003,《柏拉图全集》第二卷[M](王晓朝译)。北京:人民出版社。

本维尼斯特,2008,《普通语言学问题》[M](王东亮等译)。北京:三联书店。

兹维金采夫,1981,《普通语言学纲要》[M](伍铁

平等译)。北京:商务印书馆。

兹维金采夫,1958,语言的符号性问题[A],《语言学论文选译》[C]第7辑。北京:中华书局。

韩林合,2007,《<逻辑哲学论>研究》[M]。北京:商务印书馆。

李葆嘉,1994,论索绪尔符号任意性原则的失误与复归[J],《语言文字应用》(3):22-28。

索绪尔,1980,《普通语言学教程》[M](高名凯译)。北京:商务印书馆。

索绪尔,2007,《索绪尔第三次普通语言学教程》[M](屠友祥译)。上海:上海人民出版社。

索绪尔,2011,新发现索绪尔手稿译文[J](屠友祥译),《中国政法大学学报》(4):88-99。

索绪尔,

索绪尔,2012b,索绪尔第二次普通语言学教程选刊[J](屠友祥译),《中国政法大学学报》(6):92-129。

屠友祥,2011,《索绪尔手稿初检》[M]。上海:上海人民出版社。

维特根斯坦,2003,《哲学研究》(《维特根斯坦全集》第八卷)[M](涂纪亮译)。石家庄:河北教育出版社。

雅柯布森,2012,《雅柯布森文集》[M](钱军编译)。北京:商务印书馆。