摘要: 本文试图论证否定是叙述情节推进的动力。王小波的《黄金时代》的情节逻辑,上半篇可以用佛家的“四句破”来解释,此时的否定已经非常复杂化。但是情节的进一步展开需要更加根本的否定性。格雷马斯方阵提供了一个动态的连续否定方式。在多层往复的否定之后,就有可能穿透文本,看到历史运动留在叙述缝隙中的痕迹,也看到叙述本质上的否定性。

关键词: 四句破,格雷马斯方阵,《黄金时代》

1.

王小波的中篇小说《黄金时代》,由两个线索连接而成,一是王二与陈清扬的“搞破鞋”的前前后后,一是为此罪名遭到农场军代表“革命群众”等批斗写交代认罪的经过。两段故事相接相扣,只是从情节逻辑上可以分成两段分析。

王二是第一人称叙述者,小说开始,农村医生陈清扬来找在云南接受再教育的知青王二。陈清扬已婚但独居,在附近一带群众中有“破鞋”名声,她要王二“证明”她是无辜的,不是破鞋,王二却想用行动证明她是破鞋。陈清扬开头很生气,后来两个人发生了性关系,经常来往。“自从她当众暴露了她是破鞋,我是她的野汉子后,再没有人说他是破鞋……大家对这种明火执仗的破鞋行径是如此害怕,以致连说都不敢啦”(王小波8)连陈清扬自己也觉得得到解脱,“用不着再去想自己为什么是破鞋”。(24)

小说第5节,他们被抓获关起来。军代表要王二写交待,不断指责王二细节写得不够详尽,而且“只写出我们多么坏”(21)王二只好把一次次“非法性交”的经过详细一一道来,弄得人事干部各个抢着读,一次次把他们捆起来“斗破鞋”。但是陈清扬不在乎,“她对这罪恶一无所知”(25)。王二写了很长时间交待,领导总说交待得不彻底,王二觉得他会一辈子写交待。最后陈清扬写出一份交待,承认她爱上了王二,“这是真实情况,一字都不能改”。因为爱情“比一切都坏”,领导找不到惩罚如此严重罪行的办法,只好放了二人。

王小波的作品之所以迷人,相当重要一个原因:他的叙述逻辑是暴露的,也就是说,他在小说中公开讲述他的小说依循什么逻辑展开叙述-----有什么必要添这个人物,加那个情节。这个做法,在别的作者笔下会成为炫技,或是画蛇添足,“甩包袱”过多。但是在王小波笔下,情节的魅力不仅在于情节,而且在于情节的构筑与分解:所谓“生活”被裂解为元素,被消解成一层层深入的意义。

这种描述自身的小说,我们往往称为元小说,即关于小说的小说。但是王小波写的不是一般的暴露叙述痕迹的元小说,情节构筑本身成为主题,他的情节可以说是关于叙述规律的讽喻。当然,也正如一切讽喻,喻的对象一旦指明,总是枯燥而抽象,比喻本身才是作品的兴趣所在。作为“叙述寓言”的王小波作品,一直没有人讨论。而读不出这层意思,恐怕不能说真正理解王小波。《黄金时代》是这类作品的典范:本文要据此解读,究竟是什么力量在推动叙述展开。

从本文开头的简要情节复述,可以看到,这两段情节都卷入否定,而且是连续否定,累加否定之后情节被推入新境界。黑格尔式的“正题-反提-合题”,即否定之否定演变成肯定,在这里似乎不适用,因为在情节展开中,最后没有任何肯定,能看到的只是一个在否定中不断展开的叙述逻辑。

2.

为了给叙述的否定展开寻找分析工具,首先我们想到的是佛教中观派哲学大师龙树(Nagarjiuna)从的著名的“四句破”(catuskoti, 此词佛经中译名各别,有“四句分别”,“四歧式”,或“四句门”,西语译作Tetralemma),这是超出简单否定的四项对立。诸经论中,常以此四句法之形式来解释各种义理,如《俱舍论》卷二十五“厌而非离、离而非厌、亦厌亦离、非厌非离“,《成唯识论》卷一有:“一、异、亦一亦异、非一非异”,《法华文句》卷三云:“权、实、亦权亦实、非权非实”。《发智论》七卷云:“有正智非择法觉支。谓世俗正智。有择法觉支非正智,谓无漏忍。有正智亦择法觉支,谓除无漏忍,余无漏慧。有非正智亦非择法觉支,谓除前相”。

如果这些还说得比较抽象,新《华严经》举了一个比较切实易明的例子:“如来灭后有,如来灭后无,如来灭后亦有亦无,如来灭后非有非无”。这个例子很精彩,说了对如来世尊灭后是否在世的一个基本态度:既在世又非在世,但最适当的看法是双否定:非有非无,根本不能以在世与否论之。

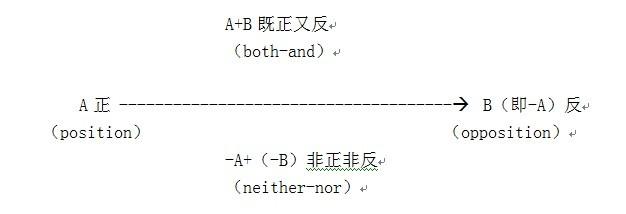

龙树借佛陀之名而推广的这个逻辑方式,在西方有时被称为“钻石图式”(Diamond Schema),传统的二元对立,被分解成四元:纯肯定,纯否定,复合肯定,(佛理称为第三俱句,或双亦句);复合否定(佛理称为第四俱非句,或双非句)。观察同一事物的这四种完全对立的立场,可以总结成如下图式:

这四句破,完全突破了形式逻辑的“不矛盾律”(不能既反又正)和“排中律”(不能非反亦非正)。佛理中对任何二元对立------有与空、常与无常、自与他------均亦可作此四句之分别否定分解。

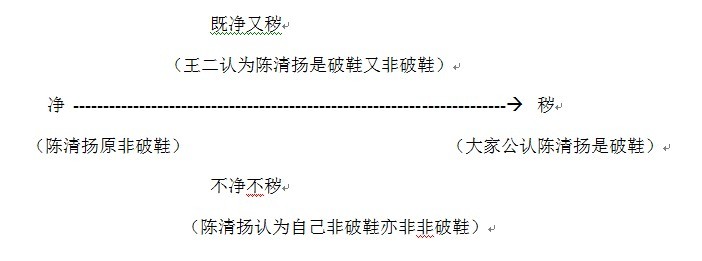

《黄金时代》中王二与陈清扬的关系的变化,几乎是一个完美的四元否定关系。

王二的思考方式,非常“理性”,尊重亚里斯多德式的形式逻辑。陈清扬要求王二为她“证明不是破鞋”,王二就动脑筋从逻辑上证伪这个命题。这个二元对立在人情上虽然怪异而幽默,在逻辑上却很清晰。但是一旦卷入“生活事件”,形式逻辑就不中用了,对他们俩的新关系,出现了复杂的四种观点立场,小说中的各方各执一词:

在四句破关系式中,二元对立已经被破坏,否定之否定被复杂化,除了对立二相的综合(既承认肯定,又承认否定),现在出现了双重否定(既不承认肯定,又不承认否定)。这样就提出了一种超越二元对立的可能。

“第四俱非句”的双重否定,超越了是是非非的定义之上。破鞋的定义是“偷汉子”,如果不“偷”而与某个男人有染,“明火执仗”搞破鞋,就落入“俱非句”,由此陈清扬精神上得到解脱,“用不着再去想自己为什么是破鞋”。这种理解最为大气。无论周围人们对“破鞋”如何理解,如何捆绑批斗她,一旦她不去顾及什么是破鞋,她就站到概念的抓捕斗争范围之外。

但是,四句破关系式还不是纯然的否定,只有两个半否定。体现在王二身上,就是既有自己的看法(陈清扬是破鞋),又被迫接受俗见(陈清扬不是破鞋),结果是依违在肯定与否定之间,无法自辩。按照提倡“否定辩证法”的阿多尔诺和马尔库塞等人的看法,对事物本质,无法用任何肯定项来言说。现代社会的人,只有用坚持否定的办法,才能救赎自我的本体价值。“理性是一种颠覆力量,否定力量,在理论上实践上建立人和物的真相----这是人和物得以构成的条件“

[i] [1] ,这样,四句破的否定就不够充分。

在分析叙述时,另一个困难是这四句缺少互相转换的渠道,有层次差别,但是四句破本身没有说明各项之间的互动关系。进一步分析《黄金时代》中的情节,也会发现钻石式四句破中的肯定否定,缺乏展开方式,不够支持全部情节到达终点。没有运动空间,情节就无法进一步向前推进。

佛教教理已经在龙树的中观论基础上发展的很远,后世佛家也一再强调这个被用得太多的四句破,无法把握真理,因为真理在无而不在有,在空而不在色。空无无法仅用此四句分辨而把握之,因其为空不可得,因此龙树又提出“百非”否定式四句:“非有相,非无相,非非有无相,非非有相非无相“。

[ii] [2] 如果一切皆非,无肯定项可言,甚至无起点可言。没有起点的肯定(陈清扬是干净的),否定也就失去了依凭,进一步的否定也就落在空无上了。无起点,就无叙述,整个否定程序也无从开始。

3.

这时格雷马斯方阵的否定方式就可能更有用,格雷马斯(Algirdas Julien Greimas),立陶宛出生的法国符号学家,他在1970年出版的名著《论意义》(Du Sens)中,改造“钻石图式”,提出了著名的格雷马斯方阵(Greimas Square, 又称Greimasian Rectangle)。

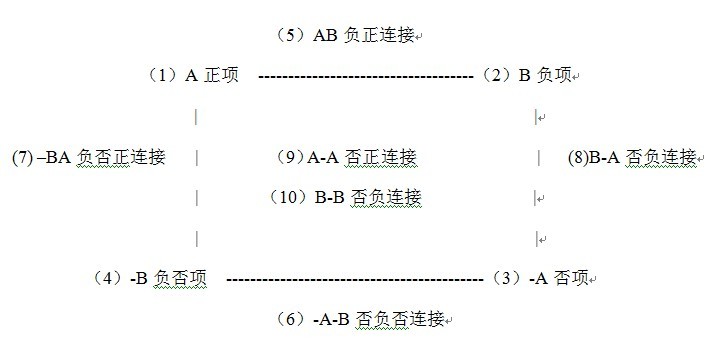

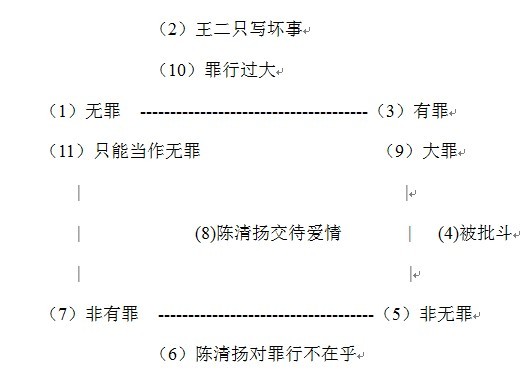

这个方阵的图式有四基本项:(1)A正项;(2)B负项两个对立项;(3)-A负正项与(4)-B负负项两个否定项;还有六歌连接:(5)AB正对拒连接;(6)-A-B负对拒连接,(7)A-B否正连接 (8)B-A否负连接(9)A-A负正连接(10)B-B负负连接。两相组合。这样就形成十元素格局。

与四句破相比,格雷马斯方阵似乎只是取消了俱亦句,分开了俱非句,实际上这个方阵,不仅取消的二元之间妥协的可能,而且展开了一个流程,把简单的二元对立,变成十个因素的否定互动。按照詹姆逊的说法,就是“让每一个项产生起逻辑否定,或‘矛盾’”(詹姆逊240),从而“开拓出实践真正的辩证否定的空间”(詹姆逊38)。需要说明的是:以上解释不是格雷马斯原用命名法,也不是他的解释,格雷马斯自己并不认为各项连接全是否定,

[iii] [3] 这是我参照佛教的四句破作出的命名和解释:

这样,一对二元对立,演化成10种因素:在一个正相上,可以一层层累加否定,否定构成了延续的递进变化,经过双否定后,从-B不可能再转回原来的起点。因为逻辑展开有个因果级差,叙述展开则有个时间级差。而在叙述中,时间链与因果链实际上是无法区分的,因此格雷马斯方阵实际上无法找到肯定,这是一种无限否定图式。

应用格雷马斯方阵的领域很多,尤其在逻辑学,语言学,文化研究,性别研究等学科中,但是本文对格雷马斯方阵应用于叙述研究特别感兴趣,格雷马斯本人也承认,这个方阵本身包含了强烈的“叙述性”(narrativity)。因此这个方阵经常被称为“格雷马斯叙述蝴蝶式”(Greimasian Narrative Butterfly)。

用格雷马斯方阵研究叙述,有很多成功的例子。例如普林斯用来分析灰姑娘故事,南京大学刘海波用来分析《祝福》,淡江大学蔡淑玲用来分析杜拉斯《情人》。在分析叙述时,不仅分析者必须设计出发的二元对立,而且累加否定立的路径很不相同,没有成法可依。杰姆逊对格雷马斯方阵情有独钟,从他的成名作《政治无意识》用来分析巴尔扎克和康拉德小说开始,一直到在北大演讲用来分析聊斋故事中的“商品关系”。(杰姆逊1997, 120-130)。但是杰姆逊认为应用格雷马斯方阵,“故事开始时是为了解决一对X与Y的矛盾,但却由此派生引发出大量新的可能性。而当所有的可能性都出现了之后,便有了封闭的感觉,故事也就完了”。(杰姆逊1997,119)杰姆逊并不认为格雷马斯方阵可以产生不断延续的否定运动,他每次用格雷马斯方阵,都列出全部10项,到达故事的结局,也达到小说意识形态分析的结论。

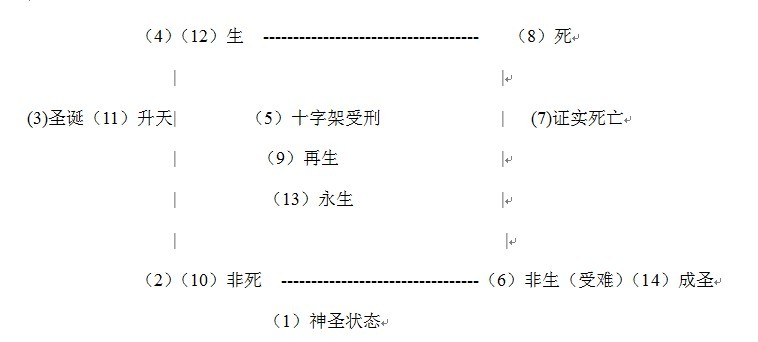

格雷马斯自己用过生死(life-death)二元对立变化成方阵,却展现了在否定中展开运动的势态,他的合作者古尔特斯(J.Courtes)把方阵应用于《圣经》中耶稣受难故事,找出了非常复杂的叙述展开路径。我觉得是各种连续否定例子中比较成功的一种。

[iv] [4] 1. 耶稣降临人世之前,是无关生死的神圣存在,叙述从非生非死连接开始。2. 耶稣从非死,3. 降临人世(Nativity),4. 走向“生”,5. 耶稣在十字架上受刑,6.. 经过非生的酷刑折磨, 7罗马士兵用枪矛刺他,8. 确认他已经死亡。9. 然后耶稣复活(Resurrection),从死, 10. 到非死,11. 他升天,12. 获得了无限生命。13. 他成为永生者,14. 回到非生, 15. 回到神圣之存在。

古尔特斯的讲解是:通过不断的否定,耶稣走回他的起点,终点与起点重合。但是关于耶稣的叙述,走过一连串的否定,途径并不规则,时取此途,时取彼途,但是每一条必然是否定。如此才完成了一个复杂神话的叙述,回归非生非死状态的耶稣,已经完成了道成肉身以救世的使命。

古尔特斯依据格雷马斯方阵标出的叙事运动,为描述王小波《黄金时代》的否定叙述逻辑,提供了比较有趣的思路。王二与陈清扬被抓回农场,军代表布置农场当局对陈清扬进行“斗破鞋”,而王二则被勒令无穷无尽写交待,“有罪”与“无罪”成了推进叙述的主要线索。

1. 王二和陈清扬的关系本来无罪。

2. 王二写交待只写坏事,

3. 把自己写成有罪,档案袋巨大。

4. 于是他们被不断批斗。

5. 陈清扬挂了破鞋准备被斗。

6. 但是她“一点不在乎”,满足于在并非无罪,

7. 也并非有罪的局面。

8. 结束这个局面的是最后陈清扬写了一篇交待,“从此以后再也没让我们写材料“,一切批斗也结束了。陈清扬在二十年后告诉王二,她写得是她“真实的罪孽”,就是爱上了王二。

9. “承认了这个,就等于承认了一切罪孽”。

10. “谁也不允许这样写交待”,因为爱情是罪上之罪,罪行过大。

11. 谁也无法处理如此大罪,只能放了他们。

最后一个否定,是《黄金时代》画龙点睛的一笔:陈清扬借大罪否定有罪,叙述回到起点,陈清扬的交待材料被抽了出来,“她那破裂的处女膜长了起来”。(27)回到无罪纯净状态。

这个叙述结束了,这一段人生却已经不可复原。经过这样复杂的否定推动,经过这样一场“文化大革命”的否定运动,有些东西不可避免地改变了。

4.

《黄金时代》写的是文化革命吗?我们免不了要疑问。这些知青未免日子过得太逍遥,可以耽迷于“搞破鞋”,可以逃亡进山,可以捉弄队长;哪怕无穷无尽写交待,不过是“像个专业作家”;批斗会虽然被捆的紧,还可以“继续犯错误”。这样的性狂欢情节,在文革中绝对不可能发生,尤其不可能发生在被批斗的人身上:我们体验到的文革酷行,无法写成如此酒神式狂欢叙述。

在这个方面,王小波一直是一个谜:他不屑反映现实,他鄙视“历史事实”,但是他比任何作家都洞察中国文化的真正运作规律,比谁都更了解中国历史的运动方式。《黄金时代》的故事的确荒唐,语言狂放恣肆,这种荒唐恣肆远远不仅是为了增加小说的乐趣,王小波写的是讽喻小说:讽喻的对象是藏的很深的东西。

全篇上半部分,是违反社会道德“搞破鞋”的经过,可以读成在讨论违规之“行”的可能;下半部分,是交待与批斗,可以看成是各种讲述的决斗,是达到违规之“知”的过程。对比一下就可以看到,违犯社会之规的“行”还是有可能,违规之“知”,即改变社会话语方式,几乎不可能。有权者对事件的讲述权,是非的判决权,概念的定义权,郑重其事地当作权中之权加以看护。

《黄金时代》中,“犯”公认道德之行,尤其是性违规之行,成了“生活”的狂欢,而各种“犯”公认道德之言,却变成了叙述的狂欢。于是小说从“四句”,进入“百非”。坦荡地暴露狂野否定之行,更是恣扬地挥洒尖刻否定之言。对于社会规范而言,“犯”都必须防守,但是“做这事和(说)喜欢这事大不一样”(27),叙述违规,不断否定,才是《黄金时代》无穷意味之所在, 这才是《黄金时代》的真正冲击力。

应用格雷马斯方阵描述叙述,远非一项机械的技术操作。分析者对方阵的各项各连接的设计,其实是在文本中,已经预先选中一个关键概念(例如我为《黄金时代》选中“罪”)在一个语义场中进行多重否定,找出叙述运动路线。而叙述在各种否定连接中运转时,经常是不对称的。关键概念选得比较好,整个叙述在运动中就会反复回向源头概念,导致源头概念被不同连接数次否定。例如上面的分析,一开始“无罪”就被“破鞋罪”否定,但是最终被“爱情大罪”否定。此时的无罪,已经不是作为出发概念的无罪,而是超出“犯”之上的“善心所作,甚非犯”。到这个境界,道德从心,由心而生,而不从“斗破鞋”之类的社会规范。此时,可笑荒唐的就是社会规范,而不再是男女主人公的的恣意违规。

陈清扬不仅行其所行,不惮“破鞋”之罪名,她不仅毫不在乎,我行我素,而且在王二不断交待检查(即同水平否定)时,对“知”(社会基本共识)提出挑战,直陈爱情。这就是佛家说的“作而非犯”,“不作而犯”之间的区别。

[v] [5] 她在更高的层次上否定了“破鞋罪”,回到无罪。这样回到原点,就是对公认意识形态提出了全面的否定,就像耶稣拯救人世之后,回到非生非死,不仅对神圣提出了全新的定义,而且颠覆了俗世的生死观。王小波的作品,常常是对女性的颂歌,但他不是从男性角度赞美女性的某种品质,而是女性在各方面都比男性洒脱。《黄金时代》中的这一对,正如在王小波的其他作品中,女人比男人高明:女性本能地摆脱执着,达到“双非”境界。无怪乎詹姆逊称这个双非项“经常很神秘,开启了跃向新意义系统的可能(Jameson 1972, 39), 格雷马斯本人把-B项称作“爆破项”(Explosive Term),

[vi] [6] 无独有偶,汉传佛教称为四句“破”,几乎用词都一样,。

从这个角度看,格雷马斯方阵就不再仅仅是一个形式分析的图式。杰姆逊对格雷马斯方阵的理解,经历了一个变化的过程。在1972年的《语言的囚牢》中,他认为这个方阵只是重申了黑格尔的否定之否定:“此模式的发展,就成为对失落项的寻找……这失落项不是别的,就是否定之否定”。(Jameson 1972, 166-167)

但是十年后,在《政治无意识》中,他强调指出,格雷马斯方阵或许已经被用得太多,但是应用在文学研究中,依然会引出文本无法控制的表意能力(informing power):“文学结构,远远不能在任何一个层次上完全实现,因此强力地倾向于‘非思’(impense)或‘无言’(non-dit)的底下(underside),亦即政治无意识,此时被意识形态封闭格局模式(指格雷马斯方阵------赵注)重构分散开的意义元,会坚持把我们引向各种力量和各种对立的表意力量,而这是文本无法完全加以控制或主宰的。”(詹姆逊 38,据Jameson 1981, 49重译)

这种深入意识形态的否定,才是永恒的否定之真髓。詹姆逊用方阵分析《老姑娘》,发现“潜在的意识形态矛盾显然可以通过历史的思考来表达”(詹姆逊,152);分析《诺斯特拉姆》的方阵叙述,发现资本主义来到,造成“真实的历史”“拉丁美洲的本质”的断裂,“而这种断裂正是《诺斯特拉姆》的终极叙事内容”。(詹姆逊,265)。在分析《吉姆爷》时,詹姆逊不仅找出资本主义的基本逻辑------活动-价值之对立------而且他指出“这种模式不能弥合叙事文本的意识形态深层结构与逐字逐句的生活之间的裂隙”。(詹姆逊,242)

仅仅找出不断否定之可能,并不自动引向超越文本的阅读,但是坚持否定运动,格雷马斯方阵最后被打开了。这也是我读《黄金时代》的强烈感受:要读懂这篇小说,不仅可能而且必须超越形式分析:格雷马斯图式允许不断的否定,最后会是叙述形式产生裂隙,从而给我们窥视的机会,在形式的裂隙之中,在文本的底下(詹姆逊称为政治无意识的地方)找到历史运动。

这个可能的确存在:詹姆逊认为《吉姆爷》可以读成“元文本”(meta-text)-----“《吉姆爷》中的事件是对事件的分析和消解”。(詹姆逊243)。

而《黄金时代》也是这样一部“得天独厚的文本”。《黄金时代》对文革的残酷暴力的欢乐消解固然是一种“性爱乌托邦”幻想,但是它犀利的讽喻指向了中国历史上一种实实在在的更残酷的暴力,即话语控制权。在格雷马斯方阵的否定游戏中,话语控制变得可笑荒谬,因为任何项,不管是肯定项还是否定项,都被三种否定连接位所包围,没有任何肯定的路线可以逃遁,任何保卫话语标准的努力,都落在不间断否定的摧毁力之中。小说叙述本身,是一个连续否定的过程,叙述即否定。

在《黄金时代》结尾,陈清扬承认爱情后,“对我也冷淡起来”,而叙述的乌托邦式狂欢,也只能就此结束,格雷马斯方阵最终把否定游戏结束在一个更高的回归点上。

当我们解开四句破或格雷马斯方阵,撕开叙述形式,此时只剩下一种可能,佛家常说的话头,就是“离四句,绝百非”:跳出肯定之后,也要跳出否定。之后,《黄金时代》的否定游戏,叙述出来的就不再是历史事实的再现,而是完整再现不可能的表征。在连续否定造成的张力中,叙述最后让我们看到的,正是历史车轮的沉重擦痕。

注释:1. Herbert Marcuse, One Dimentional Men , Ark Paperback, 1964, pp. 123-24,

2. 《金刚般若波罗蜜经破空论》

3. 例如格雷马斯认为B-A连接与-BA连接是“互补”(complementariety),见Handbook of Semiotics , ed. Winnifried Noth, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1990, p. 318; 也有学者称-BA轴为Postive Deixis。

4. J. Courtes, Analyse sémiotique du discours. De l'énoncé à l'énonciation , Paris: Hachette, 1991, pp. 152-54

5. 丘青沙门《菩萨戒本宗要》

6. See Timothy Lenoir, “Was the Last Turn the Right Turn?” Configuration , Vol.2 (1994), 11, p. 165

引用文献:

《王小波精品集》北京:人民文学出版社,2006年7月

Frederic Jameson, The Prison House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism, Princeton: Princeton University Press, 1972

Frederic Jameson, The Political Unconscious, Narrative as a Socially Symbolic Act, Ithaca: Cornell University Press, 1981

杰姆逊《政治无意识》北京:中国社会科学出版社,1999

杰姆逊《后现代主义与文化理论----北大学术演讲丛书之4》北京大学出版社,1997

到学术论坛讨论

+ 15 好文章总是百读不厌,赶紧收藏分享吧!