广告叙事结构的符号学分析

作者:林敏芳 来源:网络转摘 浏览量:9696 2010-04-18 19:30:11

摘要:本文主要以结构主义叙事学和结构主义符号学的方法来探讨广告的叙事结构和意义生成机制,并以科勒马桶广告爱情篇为例,进行广告效果调查和数据分析,探索各种叙事要素在广告意义生成中所起的作用,结合以上两部分分析,尝试总结出时间性电视广告的主要叙事模式。

关键词:结构主义叙事学符号学格雷马斯方阵

叙事学是研究说故事的方式、规则的理论类别。叙事是指叙述在一段连续的时间内按照时间顺序发生的一序列连续的事件。叙事理论作为当代批评理论的一个重要方面,最早用来针对文学叙事进行批评,后来扩展到了社会叙事的层面,尤其是关注大众传播媒介的叙事实践层面。①结构主义是一种重在研究事物之间关系的思维方式,它认为,任何一个文化系统的每个元素都是从该元素与系统内其他元素的关系中获得意义的,各种文本的背后总有一个共同的关系形式和深层结构。②这与符号学的符号意义生成机制是类似的,符号学认为符号的意义源于符号之间的差异,并且在符码的影响下,在传播的过程中产生并演变。③

李思屈教授在《广告符号学》一书的第四章探讨了广告的深层逻辑与广告话语的编码机制,对各种广告文本进行了结构主义的分析,探讨广告话语的深层逻辑和内在结构。通过对8个样本的结构主义分析,该研究发现,样本间虽具体面貌不同,但有3个特定的因素始终存在于8个样本中,这3个要素是:主体缺乏或失掉客体、对客体的寻求、对客体的获得或拥有。不管广告情节多么复杂,这3个要素都存在,并且有一个基本的流向,即沿着“缺失——寻求——拥有”的顺序推进发展。虽然在具体广告中对这3个要素有不同的侧重,有的强调缺失状态,有的强调寻求状态,有的强调拥有状态,但是沿着“缺失——寻求——拥有”流向的叙事结构却是不变的。借鉴列维·斯特劳斯的分析方法,李教授认为广告的思维逻辑总是始于一对核心矛盾,即“主体拥有客体”的肯定和否定形式:主体拥有某客体,主体缺失某客体。这对矛盾发展的整体趋势总是前者向后者运动,运动的目的总是缺失被拥有填补,即使有反例存在,它也总是以引导受众在心中完成这一运动为己任,从而作为变体能够统一于总体趋势中。那么这样的反例是怎样的呢?出于好奇,笔者对不同于该叙事模式的广告产生了浓厚的兴趣。

我们日常所接触的众多广告样本,基本都是按照“缺失——寻求——拥有”这样的叙事结构或其变体进行情节的推进。然而一次偶然的机会,笔者发现了一个具有与众不同的叙事方式的广告——科勒马桶广告爱情篇。这个广告讲述了一位正走出家门的男人看到一位美貌性感的女管道工人,这位女管道工冲着男人回眸一笑,然后走进了邻居家工作。男人赶紧冲进自家的卫生间,将瓶瓶罐罐等一系列不可思议的东西倒进马桶,意图造成马桶的堵塞,然后请隔壁的女管道工过来修理,以造成接触的机会,但无论扔下去什么东西,科勒马桶总能以超强的冲力,将所有东西照单全收,不可思议地完全不堵塞。在该男人黔驴技穷正往马桶倒狗粮的时候,被他老婆发现了,广告戛然而止,然后出现“五级旋风超强冲力”和科勒的标志。

这则广告并没有按照主体“缺失——寻求——拥有”的叙事结构进行。广告中的主体(男人)一开始就拥有了客体(超强冲力的马桶),他进行的一系列行为是为了堵塞住马桶,而不是为了寻求超强冲力的马桶,而且最后并没有达成他的目的。一般情况下,“缺失——寻求——拥有”中缺失的是某样产品,寻求的是该产品,最后拥有了该产品,得到了生理上或心理上的满足感。但是这则广告中的主体从始至终都拥有着客体,却从头到尾都没有得到满足感,而是从兴奋到着急,再到沮丧。为什么存在这样的差别呢?加上怎样的前提可以使“缺失——寻求——拥有”这个叙事模式更加严密?

通过分析“缺失——寻求——拥有”叙事模式的广告,笔者发现,该模式的广告预设广告观众的立场与广告主体人物的立场一致,认为广告主体人物的意识与大众意识相同或相似。这类广告的观众不是客观存在着的,而是广告创作者“建构的”与广告主体人物情绪、步调一致的观众。而在科勒马桶广告中,情况刚好相反。每一则广告都有自己的目标受众,任何广告的观众都存在一定程度上的被建构,但是与“缺失——寻求——拥有”模式的“完全”建构不同,科勒马桶广告的观众被建构的程度很浅,基本是处于非被建构状态,成为客观的旁观者。比起“缺失——寻求——拥有”叙事模式的广告观众完全被“裹挟”似的观赏,该广告的观众被“裹挟”的程度很小。因此笔者尝试将前一种广告叫做“感同身受型”广告,而将后一种广告叫做“旁观型”广告。

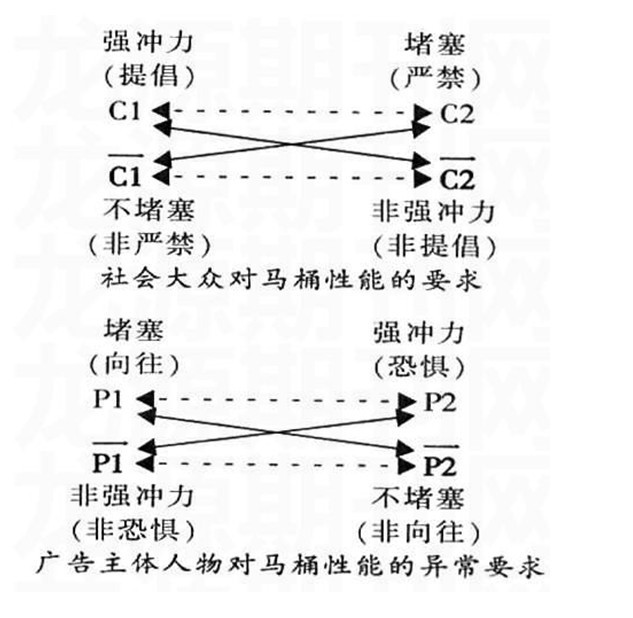

借用格雷马斯的语义方针分析科勒马桶广告的意义生成。在一般的社会符码中,人们对马桶这一产品所提倡的应该是冲力强,不堵塞,而讨厌经常堵塞的产品。广告的主体人物出于自己的特殊目的,所向往的却是冲力不强,会堵塞的产品。这就构成了一对冲突,用符号学方阵表示如下。

这两个方阵存在着很大的冲突,“强冲力”是社会大众所提倡的,却是这则广告主体人物所恐惧的,主体人物所向往的“堵塞”却是社会大众所严禁的,这是广告主体人物与社会大众意识之间的冲突。要解决这个冲突,只能靠幽默夸张的手法和非常规的叙事方式来体现,而不能用正常的“缺乏——寻求——拥有”的叙事结构。所以,在这则广告中,不可能的事情成了可能,那么多东西放进马桶都被冲走了,再加上主体人物夸张的表情,构成了整个广告的幽默元素。

笔者尝试用一个模型来囊括“感同身受型”和“旁观型”广告。

如图,横轴以上代表符合大众意识的广告,横轴以下则代表与大众意识相反的状态。在符合大众意识时,广告的叙事模式是“缺失——寻求——拥有”,在反大众意识的状态下,广告的叙事模式则是“拥有——负作为——缺失”或其变体。这里的负作为包括破坏、遗弃等对广告客体进行的负面作为,然而这种负作为却往往体现了产品的良好性能和与众不同之处。由于其与大众意识相反,所以在横轴以下的广告,其表现手法都是夸张和非常规的。

这样的反常规广告能收到好效果吗?笔者以科勒马桶广告为样本做了问卷调查,并对所得数据进行分析。被调查人共18人,学历从中专到博士,囊括了文科类、语言类、经管类、理科类和工科类等学科背景,10男8女。

笔者用spss软件对广告中各主要叙事要素进行频次分析发现,83.3%的被调查者喜欢该广告的幽默元素:50%的人喜欢其背景音乐:77.7%的人喜欢其剧情:72.2%的人喜欢其叙事方式:27.8%的人喜欢其非常规的夸张叙事:22.2%的人喜欢其创意。最终,50%的人表示在购买时会重点考虑该产品,44.4%的人表示会购买该产品。从这个调查结果我们发现幽默元素在广告的叙事元素中非常重要,有了这个利器,广告要成功就容易得多。再看幽默元素、背景音乐、剧情发展和叙事方式的频次分析,笔者发现,给幽默元素和叙事方式这两项分数越高的人数越多,呈上升的趋势,这也证明,欣赏这两个项目的人很多,而且比较集中。所以比较幽默的,并且在叙事方式上有所突破的广告都会比较受欢迎。

这个研究可以得出这样的结论,人们对于传统的“缺失——寻求——拥有”模式的广告已经很熟悉并且有厌倦的倾向。在这种情况下,突破传统叙事模式的反常规广告将会得到观众的关注,并且由于反常规广告主体人物意识与大众意识的冲突,其必然采取的夸张幽默手法也更能吸引受众的注意力,广告创作者脱离常规模式的束缚后,更能够展开天马行空的想象,为广告注入新鲜活力。因此,反常规叙事模式的广告将大有可为。

注释:

①伯格[美]著,姚媛译:《通俗文化、媒介和日常生活中的叙事》,南京大学出版社,2006年版。

②李思屈等:《广告符号学》,四川大学出版社,2004年版。

③格雷马斯[法]著,吴泓渺、冯学俊译:《论意义》,百花文艺出版社,2005年版。

(作者为浙江大学传播研究所硕士生)

编校:赵亮

c

到学术论坛讨论

好文章总是百读不厌,赶紧收藏分享吧!

.jpg)