象征与差异:分段式影像

结构的符号学解读

[ 摘 要] 分段式影像结构是指其表达并非由一个单维的叙事完成,而是分成三个有机的部分或段落,按先后时间顺序或同时性地进行表达。本文以米奇·曼彻夫斯基的作品《暴雨将至》为例,通过符号学的“能指 / 所指”、“共时性 / 历时性”、“横组合 / 纵聚合”及“象征 / 符号”基本原理,对分段式影像结构进行了分析和解读,清理了影像的符号性及符号学在影像中的功能,提出了当代影像的符号化及其趋势。

T ime never dies , the circle is not round.

—— 《暴雨将至》片中台词

当鸟群飞过阴霾天际的时候,人们鸦雀无音,我的血因等待而沉痛……

—— 《暴雨将至》片头字幕

一、影像结构与故事梗概

分段式影像结构 [② ] 是指作品主题表达并非由一个单维的叙事完成,而是分成三个有机的部分或段落,按先后时间顺序或同时性地进行表达(同一时间、同一事件会出现三种不同可能性),代表作品有波兰导演基耶斯洛夫斯基( Krzystof Kieslowski )的《机遇之歌》、德国导演 汤姆 · 提克威( Tom Tykwe )的 《罗拉快跑》以及台湾导演侯孝贤的《最好的时光》等。区别在于,有些段落或片断之间并不存在直接关系,但都服务于一个主题;有些则贯穿的是一个故事线索或主题线索,只是按照时间、空间或时间——空间分割成了三个段落。分段式影像结构属于麦茨所谓的“现代电影”的范畴,是一种无拘无束的东西,流向不定的作品,在一定程度上它排除了传统影片所不可或缺的叙事性。(克里斯丁·麦茨, 2006 : 593 ) 马其顿导演米奇·曼彻夫斯基( Milcho Manchevski )的作品《暴雨将至》( Before the Rain )采取了分段式的影像结构,按照“时间——空间”分割为“言语( Words )”、“面孔( Faces )”、“照片( Pictures )”三个互应的段落,每一个段落除了时间不定是发生在一天内以外,基本遵循着“三一律” [③ ] 原则,每一个段落的情节结构显得简练而集中。

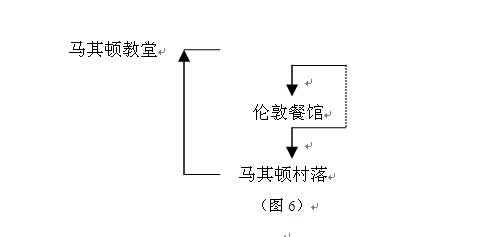

(一)词语 ( Words )

马其顿。年轻的神父科瑞守了默戒,发誓不再开口。沉默的他将正在逃避异族追杀的阿尔巴尼亚穆斯林青年女子桑米拉藏了起来。异族闯入教堂搜寻桑米拉未果,在教堂外昼夜守候。科瑞和桑米拉却一见钟情,成为恋人。科瑞放弃信仰和神职,决定带桑米拉去伦敦找他当摄影师的叔叔。当他们双双逃出教堂之后,在路上遇到桑米拉的家人,家人责怪桑米拉闯祸,并强迫赶走科瑞。桑米拉想跟恋人一起离开,却被不能忍受异族之爱的哥哥开枪打死。

(二)面孔 ( Faces )

伦敦。安妮是一个摄影机构的图片编辑。医生告诉她,她怀孕了。她面临着选择,是回到关系已然疏远的丈夫尼克那里,还是离开尼克去找她的情人亚历山大。在工作室,安妮浏览一组马其顿少女被枪杀之后躺在血泊中的照片时,接到一个从马其顿打来的电话,有一个青年要找他的摄影师叔叔……

亚历山大是一位曾经获得过普利策奖的摄影师,几年前离开家乡马其顿来到这里。现在他决定要返回故乡,并希望安妮和他一起走。安妮有所犹豫,亚历山大独自离去。在餐馆,安妮告诉丈夫尼克,她怀孕了,但打算和他离婚。尼克恳求安妮给他一些时间……就在此时,一个异族者(也许是马其顿人)和餐馆侍者争吵起来,而在被赶走的几分钟后,他又回来了,并开枪射击正在就餐的人们。尼克被打死,安妮侥幸活了下来。

(三)照片 ( Pictures )

马其顿。亚历山大回到故乡——一个贫瘠荒芜的马其顿村落。此时,族群间的矛盾已经异常尖锐。

亚历山大看望了初恋情人、守寡多年的穆斯林女子哈娜。某日,他的族裔兄弟企图强奸哈娜的女儿桑米拉时,却被桑米拉杀死。马其顿族群绑架了桑米拉。夜里,哈娜来找亚历山大,恳求他保护桑米拉。亚历山大找到囚禁桑米拉的羊棚,释放了桑米拉,但却被自己的兄弟枪杀。桑米拉逃出村庄,朝着山那边教堂奔去。暴雨倾盆而至……[④]

二、影像结构的符号学解读

(一)能指与所指:一个双重性二律背反的命题

能指( Signifier )与所指( Signified )是一个符号的两个组成部分。能指是符号对感官发生刺激的呈现面,所指则是系统中的符号的意指对象部分。当符号系统形成时,能指与所指的关系就不再是任意的了,能指常常指向所指。但是,从另外一个角度看,既然符号是从能指指向所指,所指才是符号过程的目标,这是不是意味着能指只是手段,所指才是最重要的呢?尽管索绪尔看重的也是这一点,但事实上并非如此,很多情况下,尤其是在文学、艺术作品中,能指可以代替所指成为符指过程的目标,能指可以取得优势地位。(赵毅衡, 1990 : 14 )亦即艺术作品中的图像性或视觉特征决定了影像的能指优先性,所指反而看似并不重要。但作为影像符号,能指不可避免地指向所指,即影像连续的画面及其线性的叙事本身作为能指必然指向其背后编导的观念、主旨。显然,这是一个二律背反的命题。

问题在于分段式结构不同于通常的单线性叙事结构就在于它本身被编导先在地分割成三个看似无关、实则内在勾连(或关联)的段落或片断。它一方面具有强化其能指的作用,另一方面又削弱甚至破坏了影像本然的能指优先性,而具有转向所指优先性的可能性。从前者而言,强化了各段叙事的独立性及结构的能指性,影片将整体叙事分割成“言语”、“面孔”、“照片”三个部分实质上就是将其能指的三个关键词分开呈现,而能指背后的整体意涵或理念则无形中被弱化,从而影响了影像的意指或所指的表达效果和陈述力度。因为结构本身作为一种能指和本身作为能指的影像画面形成双重能指。能指的过度强化自然遮蔽或消却了其背后的所指。从后者而言,影片显然是围绕主题理性地设定了三个部分,这似乎分别明确了各段落或片断的所指本身。“言语”、“面孔”、“照片”作为字幕出现在各个段落的片头,用以辅助解读影像画面意义,这本就是基于对影像符号联合解码的考虑。因此,这个主旨并不是单纯通过画面来体现和传达的,而是编导在剧本的编写或影像制作前或制作过程中就已经注明了的。这种所指的显在明显削弱了能指的优先性,亦即不是能指通向所指而是所指通向能指,也就是说,能指成为用来验证所指用的。而影像一旦陷入所指优先的圈套,便无法回避沦为功利的奴隶及其可能性。可见,分段式影像结构中的能指与所指之间还存在着一个二律背反关系。这一悖论不是叙事导致的,而是结构本身导致的。

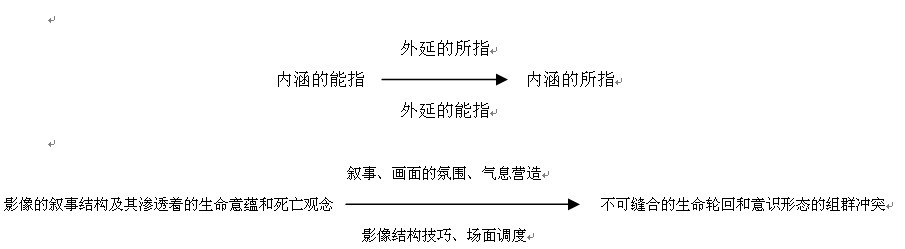

麦茨的理论更为复杂,他是从影像符号学中内涵与外延的划分延伸到能指与所指的。他认为,电影中的外延是通过镜头再现的场面,或“声带”再现的声音的表面涵义,即能够直接感知的涵义来体现的,内涵的所指是电影的某种“风格”、某种“样式”、某种“象征”、某种“诗意”,它的能指就是外延的符号学材料整体,就是说既是能指,又是所指。结论是:只有在内涵的能指同时利用了外延的能指和外延的所指,内涵的所指才能确立。(克里斯丁·麦茨, 2006 : 437-438 )如《暴雨将至》中第一、第三段落中,那些蛮荒、贫瘠的地理环境,使得画面本身弥漫着萧瑟空悲和人性荒芜的气息( = 内涵的所指),这既是被表现的场景本身( = 外延的所指),又自然赋予其灰暗色调和低机位导致的人物与地平线之间空间的纵深感( = 外延的能指),两者的结合便构成了内涵的能指。可以图示为:

(图 1 )

显然,在麦茨的理论中,或者说按照麦茨的逻辑,影像的机构本身只是作为外延和内涵的能指,并不对影像的所指形成任何反应。但设若我们并不再细分外延和内涵的所指与能指的话,外延则侧重于能指,内含侧重于所指。麦茨说过,影片的再现形态包括叙事本身,也包括包含在叙事中,并由叙事引出的虚构的时空,还包括人物景物、事件和其他叙事元素……电影如何表现接续、岁差、时间间断、因果性、对立关系、结果、空间的远近等等,这都是电影符号学的中心问题。(克里斯丁·麦茨, 2006 : 439 )由此可见,为麦茨所强调的还是外延,内涵总是附着在外延伸上,但是他又说外延本身又是“实现内涵的要求”,似乎又在强调内涵的终极身份。这是一个难解的悖论。

(二)横组合与纵聚合:在之偶在与时间的断裂

横组合( Syntagmatic )与纵聚合( Paradigmatic )这对概念是语言学家索绪尔提出来的。在他看来,“横组合关系表现在语言中,是两个以上的词所构成的一串言语中所显示的关系。”所谓横组合即一个系统的各因素在“水平方向”的展开,这样展开所形成的任何一个组合部分称为横组合。纵聚合是横组合段上的每一个成分后面所隐藏着、未得到显露的,可以在这个位置上可以替代它的一切成分,它们构成了一连串的“纵聚合系”。(赵毅衡, 1990 : 50 )

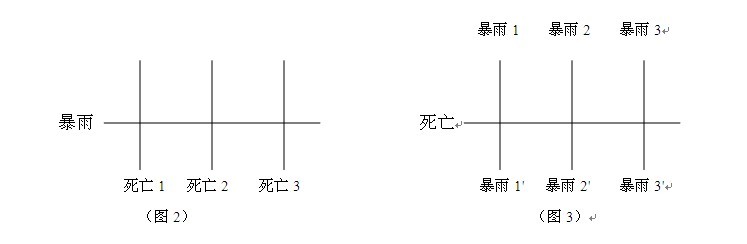

影片《暴雨将至》中“暴雨”作为横组合串起了三个段落,第一段落“言语”的开头暴雨即将来临,结尾处桑米拉去世时,暴雨即将来临;第二段落“面孔”开头安妮淋浴时窗外雷声大作,暴雨将至,末尾处在她去餐馆的路上,乌云密布,暴雨将至;第三段落“照片”开头从空中俯视马其顿风貌时,浮云飘过似暴雨将至,结尾亚历山大被杀,桑米拉逃向教堂,暴雨倾盆而来。三段中的关于“暴雨”的暗示或发生,都贯穿着暴力与死亡,因此不同人的死亡在此作为纵聚合。设若换一个角度,当将死亡作为横组合时,暴雨便成为纵聚合。前者是通过电影语言讲述暴雨将至(言语),但依赖的是不同的死亡这个语言,后者是言语死亡,但依赖的是不同时刻“暴雨”这一自然的非自然发生。两种情况分别图示为:

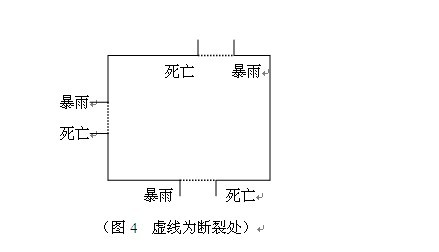

通常而言,横组合是显在的,纵聚合是隐含的。但在某些情况下,两者都可以显示出来。如《暴雨将至》中二者都得以显现。亦即作为横组合的言语( Parole )是显现的,作为纵聚合的语言( Langue )也是显现的,且由于横组合段离开纵聚合就无法成形,所以横组合段可以被视为巨大的、多元的纵聚合系的水平投影。因此,我们接触到的符号链正是横组合式的,但这横组合是被纵聚合控制着的。事实上,电影符号学的研究主要侧重于组合关系,而不是聚合关系。(克里斯丁·麦茨, 2006 : 440 )因为有时候过于繁复的聚合关系会破坏组合关系。而分段式结构影像的不同之处就在于横组合与纵聚合并不是确定的,亦即其言语与语言之间具有了互置的可能性。 [⑤ ] 但是,二者之间又存在着一个隐喻关系,即暴雨与死亡的隐喻关系。从这一隐喻关系而言,我们又可以认定“暴雨”与“死亡”都并非是显现的,而是潜隐的。死亡、暴雨却又是显在地真实发生了的,但之间的关系却又是被隐含了的。 “时间不逝,圆圈不圆”,按照编导的意图,事实上三次暴力性死亡是断裂了的,尽管是从开头到结尾(开头)是一个轮回,但实则存在着三个“裂缝”,甚至其本身就无法也未形成一个圆满的轮回,每一个故事的末尾亦即死亡处便是时间的凝固处。

暴雨总是将至,但其来临又与死亡并不同时,它总是憋在死亡的时候,直到最后一段结尾亚历山大死后终于来临。因此,暴雨与死亡之间将生死的轮回切成三截。而叙事的巧妙之处还在于三次死亡的导致者并非应然的凶手,而是非应然者,不是毫无仇怨的自己族群的亲属,就是毫无关涉的他者。杀死桑米拉的不是马其顿族人,而是他的同胞哥哥;杀死亚历山大的也不是阿尔巴尼亚穆斯林族人,而是自己的同族兄弟;杀死尼克的既不是妻子安妮,也不是“情敌”亚历山大,而是一个无关的酗酒闹事者。如果说三次死亡都不是偶然的他杀,而是怨怨相报的因果关联的仇杀的话,死亡便不会形成断裂,时间也不会形成裂缝,甚至会形成一个完整的生死轮回和时间循环,历史也将在不断重演中得以延续。

生命本是连绵的延续,但生命中的偶在性又总是切断延续,一次,两次,三次……甚至无数次所谓的延续不过是意识中的虚构罢了。死亡、暴雨自然地割断了生命中的勾连,这种勾连不仅是个体自身内的心绪勾连,亦是人与人之间的勾连,人与在世之间的勾连。死亡切断了桑米拉的内心与自己过去、未来的可能性关联,切断了与神父科瑞之间的爱,切断了与母亲的亲情;死亡切断了亚历山大的内心与自己过去、将来的可能性关联,切断了与安妮的爱,切断了与同族兄弟姐妹的亲情;死亡切断了尼克的内心与自己过去、将来的可能性关联,切断了与妻子安妮的爱,切断了与自己还未出生的孩子的亲情。死亡的不只是肉身,断裂的也不只是生命,——肉身与生命本身都是显在的,真正逝去的是爱与亲情。换言之,真正维系时间的也并非是肉身、生命,而是爱与亲情。因此,爱与亲情的断裂也就意味着时间的断裂。宗教信仰不能断裂爱(科瑞放弃了信仰选择了与桑米拉的爱),族群断裂不能认同爱(亚历山大因为与哈娜曾经的爱而违逆族群认同释放了桑米拉),未可预知的纷扰不能断裂爱(餐馆已发生争执,妻子安妮欲离开,但尼克坚持挽留,却最终遭遇不幸)……时间的断裂并非因为理性与必然,而是那些根本无法预知的偶在发生,但每一个偶在发生背后却存在一个爱的支撑,爱是必然。人如何能够逃避爱的必然,又如何逃避得了在之偶在的发生呢?

(三)共时性与历时性:生命轮回与历史的消解

针对在同一系统内共存的各因素之间的关系并非是历史性的关系,索绪尔提出了“共时性( Synchronic ) / 历时性( Diachronic )”这一对二元对立观念。所谓历时性是指一个系统发展的历史性变化情况(过去—现在—将来),而共时性就是在某一特定时刻该系统内部各因素之间的关系。(赵毅衡, 1990 : 57 )在分段式结构的影像作品中,往往具有双重的、甚至多重的“共时性 / 历时性”关系。《暴雨将至》就具有(至少具有)双重的“共时性 / 历时性”关系。影片整体形成一个共时性系统,三个段落之间的叙事过程形成了一个历时性结构。同时,每个段落自身是一个共时性系统,其相对独立的叙事原则同时又是一个历时性过程。

赵毅衡认为,共时性与历时性并不能被视作一个互相对立的概念。我们只能谈历时性中的共时性,每个系统是不断克服共时性与历时性的矛盾而形成的。也就是说,系统应当是在历时性转化为或表现为一系列的共时性过程中形成的。(赵毅衡, 1990 : 58 )显然,符号学更强调的是共时性,并以此尽可能地弱化其历时性。但事实上,影像的共时性并不具有能指优先性,倒是倾向于影像的所指。而影像的历时性则恰恰具有能指的优先性。因为,观看者往往是从影像的历时性指向共时性的。通常,观看者在“进入”剧情时,仿佛置身其中,而紧随叙事本身。而一旦叙事结束回到观看者的身份角色时,影像本身则也自然作为一个实在或实体而成为他者,此时的叙事在观看者眼里无疑是共时性遮蔽了历时性,亦即从能指回到了所指。当然,分段式结构叙事本身的“三行道”所遮蔽着的恰恰是整体叙事的“单行道”(三段叙事看似独立,实则勾连),又似乎在极力自圆其说并为其能指辩护。而《暴雨将至》的特殊之处就在于其主题或其结构本身就涵有时间或历时性观念在其中。而这与结构的符号学分析中的“共时性 / 历时性”原理是否冲突或存在什么关系呢?

影片的结尾与开头出奇地缝合,且从三个看似乎并不干涉的叙事中我们也不难找到其中的关联。比如科瑞在伦敦的摄影师叔叔就是亚历山大,而第二部分中亚历山大告别安妮时也提及回马其顿是参加侄子的洗礼仪式。当然,为了使第一部分和第二部分有机关联,第一部分亚历山大的葬礼中有一个镜头是安妮的特写,此后直到第二部分开头出现安妮,第三部分中也有出现(如打电话给亚历山大)。这里安妮成为一条线索。其次,亚历山大也贯穿出现这三个部分的一个人物。第一部分作为死者,第二、三部分均作为故事的主要角色出现。最后,出现在三个部分的人物就是科瑞和桑米拉。但是在第二部分,他们均是作为图片中的人物出现在画面,事实上是潜在地弥合了这条线索。

单凭以上的人物线索实已构成了一个轮回,而这个轮回本身就具有共时性的特征。正是这个轮回抽空了叙事本身,而使影片全然成为一种时间的往复回旋而已。按照吉尔·德勒兹的逻辑,它是用时间—影像代替运动—影像。因此,事件不等于充当其地点的空间,也不等于流逝了的现时现在的:“事件时刻的完结先于事件的完结。这个结束的事件又在另一个时刻中延续……可以这样讲,任何事件所处的时间都是无事发生的时间”。(吉尔·德勒兹, 2006 : 846-847 )事件一旦轮回,自然被时间抹平。于是,历史被消解,我们看不到过去,也看不到未来,眼中只有当下支离的碎片。历史的消解不仅是因为一种轮回,还在于时间本身的流动中总是偶在的断裂不期而至。断裂了并不是从断裂处开始,而是从他处开始新的断裂。历史的单行道从此不再。而作者有意设定的这些线索或伏笔倒又显得多余和累赘。正如朱天文在解读侯孝贤作品时所说的:“事件来龙去脉就像一条长河,不能件件从头说起,则抽刀断水,取一瓢饮。……事件被择取的片断,主要是因为它本身存在的魅力,而非为了环扣或起承转合。……一个片断一个镜头,联接片断之间的,并非因果关系,而是潜流于镜头底下的张力,弥漫于画面之中的气息。”(朱天文, 2006 )仅仅那些画面片断组合起来不就是完整吗?电影艺术实质上亦是一个减法的艺术,甚至有人声称电影的边界不再是电影。当然,这个减法不仅是指投资制作的,更是画面构成的。画面愈简,张力愈足,空间愈空,气息愈浓……可见,影像中的叙事建构或其历时性不仅在于叙事本身,更重要的还在于画面的铺陈与空间的建构。因此,空间的转换本身就构成了历时性,但空间的转折处又恰恰是死亡与断裂的发生处。

影片中轮回的不仅仅是单纯的生命、死亡,背后所依托的则是个体间及族群间的冲突。从这个意义上说,影片不单是伦理的,还是政治的。对于族群间而言,冲突的轮回以族群内的自我戕害而发生断裂。因为杀死桑米拉的并非是马其顿族人,而是自己的哥哥;杀死亚历山大的并非是阿尔巴尼亚穆斯林族人,而是自己的兄弟。冲突似乎以牺牲告别了轮回。对于政治本身而言,这种断裂能否彻底破坏掉无休无止的族群间政治、信仰冲突呢?对于个体而言,安妮、尼克与亚历山大之间形成了一个奇怪的叙事结构。按照惯常的逻辑,真正的冲突应该在尼克与亚历山大之间,或在安妮与尼克之间,但是突兀的闹事者却杀死了尼克,自己的兄弟成了杀死亚历山大的凶手,应然的冲突被消解的了无影踪,只落得安妮从此孑然一身,而不知情感所归,生命所终……

曼彻夫斯基告诉我们,在之偶在与宿命之间没有其他可能,只有偶在与宿命的不时纠缠和在人身上可能的降临……于是,偶在成为宿命的缘由,而宿命成为偶在的诠注。嘎然而止的断裂与张力并不能救赎化解,但与之相随的却是“终生无止的绵绵咏叹,沉思,与默念。”(朱天文, 2006 )

(四)象征与符号:想象的能指及其差异

上世纪 60 、 70 年代,弗洛伊德精神分析学中的“俄狄浦斯”情结几乎统摄了西方大部分影像的叙事模式。故事情节皆纷纷效仿俄狄浦斯构型( Oedipal configuration ):一方面主人公的欲念,一方面则由“寻找父亲”的过程生成文本自身。主人公因此就像俄狄浦斯那样,成了一名侦探。至 80 年代,流行的观点则是强调电影符号的特殊性;它同文本之间的复杂的相互关系更协调。这样,文本也就成为所指了。这种新的精神分析模型是由拉康的“镜像阶段”( State du miroir )的概念所提供的。按照拉康的逻辑,眼睛是人的自我感的真正来源,个体认同于自己的镜像,实际上并不是个体自身,只是一个镜像。而自我之生命最初就是在一个误解的迹象( Sign of a misapprehension )之下开始的。(查尔斯· F ·阿尔特曼 , 2006 : 530 )

如果说在弗洛伊德的精神分析理论中和拉康的镜像理论中分别分为“潜意识—事实—主体”和“象征—事实—主体”三个层次的话,那么到了克里斯蒂瓦时,她已经几乎抽空了中间的事实或现实真相层次,只剩下“符号—主体”二者的关联了。显然,对于《暴雨将至》这种分段式结构的影像作品而言,弗洛伊德的分析已经不能完全适应,更不会完全奏效,若按照拉康和克里斯蒂瓦的逻辑看,其正是一个从“镜像(象征)—现实—主体”到“符号—主体”的转向表征。

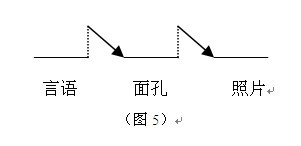

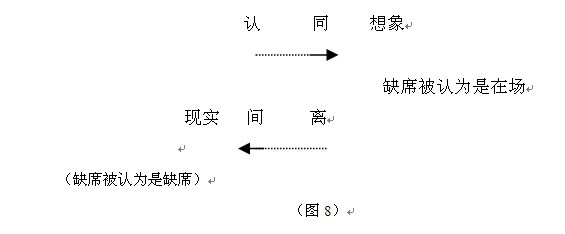

麦茨说:“要理解一部虚构影片 [⑥ ] ,我必须一时并同时认同:人物( = 想象的过程),人物因此可能从我掌握的全部理解方式的类比投射中获益;一时并同时,我又不认同他( = 返归现实),因此虚构便以各种条件被理解( = 作为象征):这就是现实的幻象( le sembel-réel )。同样地,要理解一部影片(任何影片),我必须把对象作为‘缺席’( absent )来理解,把它的照片作为‘在场’( present )来理解,把这种‘缺席’的‘在场’作为意义( significant )来理解。”阿尔特曼将其图示为:(查尔斯· F ·阿尔特曼 , 2006 : 530 )

麦茨的这一论断恰恰是对拉康理论的回应。我们所认同的影像中的镜像不过是自己想象的结果,真正的缺席却被观看者误以为是在场。这显然是一种能指层面的想象。然而,当我们理性地面对一部影片时,发现镜像就是镜像,现实还是现实。这种间离亦即现实自我的缺席正是所指本身。拉康强调“镜像”正是基于他对于能指的重视。但若要真正理解一部影片,又不得不回到实然的缺席,回到所指。 [⑦ ] 赵毅衡将拉康与索绪尔做了一个简明的比较:(赵毅衡, 2006 ) 显然,拉康与索绪尔的不同就在于前者看重的是符号的能指,而后者强调的则是所指。

强调对影像的镜像分析是重在处理影像与观看者的关系,或者说是影像在现实中如何存在的问题。如果拉康的镜像作为象征基于“象征—礼品逻辑—象征价值”的关联层面的话,那么克里斯蒂瓦的影响作为符号则是基于“符号—身份逻辑—差异价值”的关联层面。如果说索绪尔所谓的能指是为了指向所指的话,那么在拉康、克里斯蒂瓦看来,包括弗洛伊德看来,能指并非是因为指向所指而存在,而是为了与另一个能指区分开来而存在。从外延到内涵,符号的所指是无法穷尽的也不可确定的。既然如此,不如把能指作为符号差异的判断准绳,甚至以此区分符号所指。

当对《暴雨将至》中每一个段落独立审视时,发现影像本身便是一个象征。观看者在其中往往不是间离,而是认同或缺席的在场。显然,在这种认同中,贯穿着的不过是观看者关于影像能指的想象。然而,当我们整体地看这种分段式的结构时,观看者更加在意的并非是叙事本身,而是三段叙事之间的差别。可见,分段式影像结构具有象征和差异双重的符号学价值。而二者之间存在着复杂的关系,一方面差异具有削弱象征的可能,另一方面象征则又具有消解差异的可能。但是独立段落与差异之间却又是与此相反的关系,即互相支撑的关系。这就使得编导在确定这种影像结构的时候不得不面临一个两难的境地:强调影像整体叙事的象征及其能指,但削弱了能指之间的差异,即影像的所指;强调能指之间的差异,尽管突出了个独立段落的象征性,但无疑导致象征之间的冲突并弱化了叙事整体的连贯性及其象征和能指。因此,这种弱化整体叙事能指或去整体叙事能指必将消却其指向所指的可能性。从另外一个角度看,若将结构本身作为一个能指,显然是为了与通常情况下的影像结构区分开来。

殊不知,编导在选择这种分段式结构的时候,已经冒了一定的风险。或许这种缺乏能指之普遍认同度的作品会获得专家的认同,但同时这种只强调能指差异而乏所指的作品却会招致公众及市场的冷遇。影像的结构固然重要,但是结构本身作为能指是服务于影像叙事能指(包括所指)。这就决定了影像本身并非意在将能指无限放大,无限夸张,无限地迎合公众的口味,优秀的影像叙事是在能指与所指之间的有效平衡与适度节制中推进的。《暴雨将至》通过三个段落的巧妙勾连不仅凸现了影像的整体象征及其能指,而且通过三段看似并不干涉的叙事强调了能指之间的差异。当然,这种能指差异还体现在这种结构的能指与他结构能值之间的差异。因此,它之所以既获得了专业内的认可,也获得了公众的认同正是在于它既具有镜像的象征价值,也具有符号的差异价值。

三、余论:符号学作为影像中的一把“双刃剑”

巴赞认为,电影是一种(现实的)幻象,还是一种语言。(巴赞, 2005 )作为现实的幻象,并作为一种影像主体的表达方式和呈现途径。电影作为摄影影像具有独特的“形似范畴( catégories )” , 其美学特征不仅在于揭示真实,还在于揭示关于现实的想象。作为一种符号或语言,电影不仅仅是一种现实及其幻象的呈现,更是一种结构及其观念的传达。前者强调的是其能指层面,而后者则强调的是其所指层面。从这个意义上说,影像的结构(主义)化、符号化或语言化本身就在于消解电影的能指性,而拉康理论的意义就在于他超越了索绪尔符号理论中的所指优先性,而硬是将优先性倾向能指。因此,即便麦茨认为电影是一种“想象的能指”,但是作为一种符号或一种语言,能指与所指不可分割,这就决定了所指对于能指,符号学对于影像叙事本身而言都是一种克服和消解。

(一)分段式结构如何结构

分段式结构在当代影界广为编导所认同,至少它已经远远超越了传统的“三一律”结构。采取分段式结构实质上意在能指层面上能够实现超越,但无形中却又被所指化了。也就是说,分段本身就是一个理性地结构化的过程,亦是一个语言化、符号化的过程,这自然对叙事或影像进行过程本身形成一定的障碍。而这却凸现了编导的观念或主旨。问题就在于如何分段结构?也就是说分段结构的过程如何消解所指对能指形成的冲突或障碍?《暴雨将至》的分段结构则恰恰有效地遮蔽、削弱了所指对能指的克服,使得结构本身成为能指(或影像叙事)潜在的线索支撑。

(二)符号学解读是否有效

1973 年,麦茨提出了电影符号学研究面临的两个困境:一是缺少对所有影片都适用的,并且通过格式化可以与其他单位结合起来的离散性单位(即生成语言学所说的句法因素),二是缺少任何符合语法规则的标准。(克里斯丁·麦茨, 2006 : 457 )的确,符号学解读本身的复杂性致使其不论是对于影像的制作者,还是对于观看者都无法形成一个清晰的回归。这使得他们都普遍认为这不过是一种无效的附着而已。而为大众所认同的影像解读方式不是社会学解读就是影像专业解读这两种非此即彼的方式。前者重在关涉影像的社会意义及编导的主旨观念;后者则强调的是影像制作技术本身对电影技术发展本身的推进意义,它抽空了影像可能的观念及意涵。符号学解读无疑是介于上述二者之间的一种方式,且为二者之间找到了一种相互关联的可能性途径。因为符号学强调的正是影像与理念亦即能指与所指之间的关联,准确地说就是能指如何指向所指和能指如何与另一个能指区分的问题,而这些无疑切中了当代影像作品及其编导观念的根本性积弊。

(三)影像符号化及其趋势

符号学解读的前提就是将影像作为一个符号,作为一种语言。而事实上,影像本身就是一种符号或语言,准确地说是具有符号性或语言性。当然,不管其具有多少符号性或语言性,至少还处于像似(图像)( icon )阶段,而所谓的影像的符号化就是指它有没有转向 指示(标示) ( index )阶段的可能性,甚至转向程式(“俗套”)( convention )的可能性呢?事实上,分段式结构本身正是这一言语转向的一个表征。更多的时候,这些因素往往出现在影像的很多具体细节中。这就意味着,符号化似乎是一种必然的趋势,而一旦趋于指示 ( index )及程式( convention ),则必将意味着影像能指的彻底退隐,影像就不再是影像,电影也不再是电影,或许就真正彻底沦为一种不断重复的游戏了。甚至在张越舟看来,未来电影势必将被游戏所取代。(张越舟,2006)从这个意义上说,影像的符号性及符号化则成了一把“双刃剑”,一方面这是影像本身必然的言语转向,但另一方面却又遭遇了其本体性危机。亦如麦茨所说,如同19世纪人们面对“活生生的语言”及其无穷变化感到无所适从,今天人们面对电影言语正在经历的种种变化同样感到无所适从。(克里斯丁·麦茨,2006:465)无疑,这将是或已经成为当代影像学界的一道难题。[⑧]

[ 参考文献]

[1] 赵毅衡.文学符号学 [M].北京:中国文联出版公司,1990.

[2] 朱天文.最好的时光——侯孝贤电影记录 [M].济南:山东画报出版社,2006.

[3] 查尔斯·F·阿尔特曼.精神分析与电影:想象的表述 [A].李恒基,杨远婴.外国电影理论文选:下册 [C].北京:生活·读书·新知三联书店,2006.526-547.

[4] 巴赞.电影是什么?[M].南京:江苏教育出版社,2005.

[5] 赵毅衡.符号学课程讲堂笔记 [Z].成都:四川大学文新学院,2006.

[6] 张越舟.电影艺术理论课程讲堂笔记 [Z].成都:四川大学艺术学院,2006.

[9] 杨远婴.叙事学电影理论 [A].李恒基,杨远婴.外国电影理论文选:下册 [C].北京:生活·读书·新知三联书店,2006.566-568.

[10] 克里斯丁·麦茨.现代电影与叙事性 [A].李恒基,杨远婴.外国电影理论文选:下册 [C].北京:生活·读书·新知三联书店,2006.593-634.

[11] 克里斯丁·麦茨.电影符号学的若干问题 [A].李恒基,杨远婴.外国电影理论文选:下册 [C].北京:生活·读书·新知三联书店,2006.430-449.

[12] 索绪尔.普通语言学教程 [M].北京:商务印书馆,1980.

[13] 吉尔·德勒兹.现在尖点与过去时间 [A].李恒基,杨远婴.外国电影理论文选:下册 [C].北京:生活·读书·新知三联书店,2006.843-879.

[14] 克里斯丁·麦茨.电影语言的符号学研究:我们离真正格式化的可能性有多远 [A].李恒基,杨远婴.外国电影理论文选:下册 [C].北京:生活·读书·新知三联书店,2006.450-465.

[作者简介]鲁明军(1978-),男,甘肃兰州人,四川大学艺术学院,2006级硕士,研究方向:艺术思潮与艺术理论。

[① ] 1994 年,马其顿导演米奇·曼彻夫斯基( Milcho Manchevski )的处女作《暴雨将至》( Before the Rain )是该国开国以来的第一部长片,先后获得了该年度威尼斯影展金狮奖 、次年 第 67 届奥斯卡最佳外语片提名 及1996年 美国独立精神电影奖最佳外语片公众大奖 等三十余项国际大奖。

[② ] 事实上,影像结构属于电影叙事学的问题。但是,作为电影叙事学本身它并没有解决,或者说它根本不想解决电影的表意问题。它关注的只是能指的组织问题,而把所指排除在外。本文的目的也恰恰基于这一现实,试图通过符号学的基本原理找到叙事结构作为能指如何指向所指及其可能性。(杨远婴,2006:568)

[③ ] “三一律”是戏剧的专有名词,也可称为“三整一律”。它是欧洲古典主义戏剧创作恪守的规则。它规定每个剧只能是单一的故事情节,事情发生在一个地点并于一天之内完成。文艺复兴时期,意大利学者卡斯特维特罗在详细地阐述了古代戏剧理论的同时,提出了“一个事件、一个整天、一个地点”的主张。因而确定了“三一律”的法则,并影响至 17 世纪的古典主义戏剧。在当时,“三一律”有利于剧作情节结构的简练集中。 17 世纪,法国人波瓦特在他的《诗的艺术》中提到悲剧创作时指出:悲剧是对一种事物的摹仿,具有潜移默化的作用。它要有热情,在人们心中激起畏惧与怜悯的情感,而不是卖弄修辞技巧,大发枯燥冰冷的议论。它应该及早点题,不要纠缠费解,拖拖拉拉。它只应表现一个故事,并在一个固定的地点和一天时间内完成。这就是古典主义戏剧创作法则最主要的内容之一的“三一律”。这一条法则是古典主义戏剧创作的金科玉律,然而它的影响却不限于古典主义作家。 自从古典主义确立以后,舞台美术设计也遵循着“三一律”的创作法则。如法国的剧场、舞台上设置了不变的宫廷布景:时间力求一致,幕与幕之间的时间距离则运用不同的灯光表现出来。 18 世纪以后,“三一律”受到了浪漫主义的冲击,法则逐渐被打破了。(什么是戏剧中的“三一律”, 2003 )

[④] 以上故事梗概的叙述参考了程青松的影评。(程青松,2005)

[⑤ ] 索绪尔就专门论述论证了“语言符号的不变性和可变性”。(索绪尔,1980)

[⑥ ] 影像真实与否无需我们考量,我们只需在意影像中叙事的真实性,即便它本身就是虚构的。正如巴赞所说的:“我们指责导演恐怕不是由于他的虚构,因为导演的艺术就在于虚构,而仅仅由于他不能掌握虚构的分寸,成了虚构的受害者,因而难以对现实有任何新的开掘。”(巴赞,2005:277)

[⑦ ] 作为艺术的影像是不是用来理解的呢?很多人看来欣赏就够了,这显然是能指优先,而理解则是所指优先了。所以站在能指的立场,强调所指自然将影像功能化了,甚至具有功利化的倾向。

[⑧ ] 事实上,当代中国盛行的如张艺谋的《英雄》、《十面埋伏》、《满城尽带黄金甲》,陈凯歌的《无极》,冯小刚的《夜宴》等武侠大剧恰恰是这一言语转向中的必然产物。但他们的失败在于在这一转向中并未把握好相应的节制和分寸,表象看似将能指绝对化了,但实则是外延被彻底所指化了,即背后支撑的实是市场与利益,而内涵的所指主旨与观念倒是其次的了。于是,影像中便不可避免地出现了很多啼笑皆非的情节。

到学术论坛讨论

+ 15 好文章总是百读不厌,赶紧收藏分享吧!

.jpg)