中西符号理论之沟通

作者:丁尔苏 来源:符号学论坛 浏览量:11621 2011-06-24 15:37:55

符号理论在中国与西方都源远流长。在二十世纪之前,双方的互动不多,但我们仍然能够在这两个独立传统之间找出关键的对应或差异及其对当下学术的影响。例如,在当今我国占主导地位的唯物主义哲学背后,我们看到的不仅是马克思主义认识论,而且还有欧阳建的言尽意论,乃至柏拉图的理念王国。

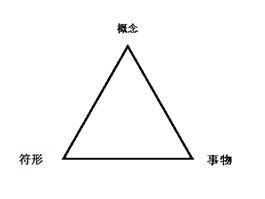

我们可以先从柏拉图的符号三角说起。在这位古希腊先哲看来,符号由三个组成部分,即“概念”、“事物”和“符形”:

主张三元符号( the triadic sign )模式的古今西方哲学家和理论家不乏其人, [① ] 柏拉图与众不同之处在于,他假定在符号之外有一个“理念”世界的存在,而且是一般人所不能企及的。物质世界因为受到时空的限制而变幻无常,所以只有独自存在的理念才是真实的。虽然凡人可以通过词语或其他符号去模仿和再现属于永恒世界的理念,但他们最多只能接近那种非感官的存在。与凡人相对的是极少数智者,他们可以借助某种知识的洞见或特殊的灵感抵达高高在上的理念王国。 柏拉图是在二千三百多年前提出上述观点的,但此后的西方意义理论大多继承了这一本体实在论传统。二十世纪 英国哲学家怀特海甚至说,“将西方哲学传统看作柏拉图思想的一系列脚注是最稳妥的概括”。 ( The safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato. ) [② ] 我们不妨看一段与 怀特海同时代的德国哲学家胡塞尔的相关论述:

每一个概念的构成都告诉我们,一个原先从未实现过的含义是如何实现自身的。数字 -- 在算术所设定的那种观念意义上的数字 -- 不是在计数行为中产生和消失的,因此,无穷数列具有一个客观固定的、由观念规律性所严格划定的总体对象的总和,任何人都无法将这个总和增加或减少;观念的、纯粹逻辑的单位、概念、命题、真理,简言之:逻辑含义,它们的情况也与此相同。它们构成一个观念完整的总体对象的总和,对于这些对象来说,它们的被思考和被陈述是偶然的。因此,有无数个含义在通常、相对的词义上仅仅是可能的含义,但它们从来没有被表达出来,并且由于人类认知能力的局限性而永远无法被表达出来。 [③ ]

这里被译成中文的“含义”指的就是“意义”。在胡塞尔看来,意义自身( meanings in themselves )独立于符号而存在,它们是任何人都无法改变的概念的总和,我们通过语言或其他符号所获得的意义只是先验概念的局部表达。可见胡塞尔对意义的描述与柏拉图关于理念的定义如出一辙。

反观中国的意义理论历史,占主导地位的似乎也是本体实在论。虽然中国古代哲学里关于意义的阐述不如西方那么全面和系统,但本体实在论的基本理论框架已经完备。早在中国魏晋时期,年轻的理论家欧阳建就曾提出:

夫天不言,而四时行焉;圣人不言,而鉴识存焉。形不待名,而方圆已著;色不俟称,而黑白以彰。然则名之于物无施者也,言之于理无为者也。而古今务于正名,圣贤不能去言,其故何也?诚以理得于心,非言不畅 ……[④ ]

在上面短短的几行字里,欧阳建明确地肯定存在于符号之外的客观事物及其规律,认为客观存在是第一性的,名称是第二性的。具体地说,“方”和“圆”的形状是客观存在,它们不依赖于方圆之“名”。后者用以区别不同形状,或者说是产生于形状之后的概念。同样道理,黑色和白色也是客观存在,它们不依赖于黑白的称号,而是这些称号的来源。欧阳建将客观规律称为“理”,表达理的命题为“言”。“理”的存在先于“言”,后者对前者不能有所增加或减少。即使没有方圆黑白的名称,方圆黑白还是那个样子;即使没有表达事理的语言或其他符号,世界依然按照其客观的规律运行。所谓“天不言,而四时行”就是这个意思。

我们接下来要问,既然理先于言而存在,那么言与理能否取得一致?又如何取得一致?欧阳建对前一个问题的答案是肯定的,因而被广泛看成“言尽意论”的代表人物,但在他看来,通往理的桥梁并非言。他的原话是:“圣人不言,而鉴识存焉”。换句话说,圣人并不需要语言就能够把握事物的真谛,只不过他们在获得真理后“非言不畅”。可见语言在欧阳建的理论中仅仅是一种帮助人们表达和交流思想的工具,而在语言工具论的背后却隐含着一个未经证明的假定,即圣人的超常智慧能够鉴别事物的真伪。

人们一般认为,在当代中国占主导地位的认知理论是借道前苏联而进入我国的马克思主义哲学。其实,如果将唯物主义认识论与欧阳建言尽意论的最基本原则作一比较,我们不难发现前者在很大程度上也缘于中国的本体实在论传统。与 1700 年前的欧阳建一样,当代中国绝大多数哲学工作者坚信客观世界独立于人类思维而存在,而且能够为人类所把握和征服。需要指出的是,这些哲学工作者已经察觉到他们不再可能象柏拉图和欧阳建那样简单假定“灵感”的存在或“圣贤”的万能,所以他们有时把对真理的认识说成一个渐进的历史过程,或者在认知主体和客观世界之间加入第三个因素,所谓“实践是检验真理的唯一标准”。我们当然应该承认实践为真理标准的口号有其破除权威的历史功用,但从哲理上讲,上述两种解说都只是理论上的拖延,不能最终解决问题。说来说去,检验实践结果的主体还是受到时空限制的人,除非我们愿意回到柏拉图和欧阳建所假定的“圣人”或“智者”,一个无所不能的超级主体。普通认知主体永远是不可能企及真理的,因而也无从知晓当今的认识是否更接近真理一步。我们在这里对超级认知主体之假定提出质疑并不等于滑向不可知论,而是强调多元主体的存在和社团共识的重要性,更加关注“真理”的社会性和历史性。这也许是我们重新审视本体论的意义所在。

以上讨论的是二十世纪前相对独立的但又极其相似的中西两个认识论传统。二十世纪之后,随着全球学术整体化进程的加快,中西符号理论之间的直接互动成为可能。换句话说,中西双方可以更加便利地互相借用理论资源,以解决各自面临的实际问题,其结果经常令人耳目一新。我们不妨尝试用美国符号学家皮尔斯的理论来研究中国文字的分类。从汉代至 20 世纪中叶,中国文字工作者一直遵循许慎的《说文解字》将汉字可以分成以下六种:

1. 象形字:它们与所指对象之间有某种相似,如“日”和“月”。

2. 指事字:它们的指称对象不是具体的事物,而是抽象的关系,如“上”和“下”。

3. 会意字:它们的意义由两个或多个偏旁组成,如“明”和“??rdquo;。

4. 形声字:它们由语义成分和语音成分两个部分组成,前者表达相关意义,后者代表发音,如“江”与“河”。

5. 转注字:它们是意义相通的不同汉字,如“老”和“考”。

6. 假借字:它们原先没有书写形式,后借用发音相似的字来代替,如“风”源于“凤”,“父”源于“斧”。

虽然许慎对汉字分类研究的历史功绩不可抹杀,但他的分类原则确实有许多含糊不清的地方。正因为如此,现代学者在《说文解字》的基础上又提出了各种新的汉字分类方法。上世纪 30 年代,唐兰先生率先在《中国文字学导论》中把汉字分类简化为三种:“象形字”、“象意字”和“形声字”。许慎的“转注字”和“假借字”因为与字形结构无关而被去除;他的“ 指事字”被并入“象形字”,而“会意字”得到保留,但名称被换为“象意字”。几十年后,裘锡圭先生又对唐先生的三书说提出修正,建议将汉字分成不同的三个范畴:“表意字”、“形声字”和“假借字”。唐兰的“象形字”和“象意字”被裘先生并入同一范畴,统称为“表意字”,“形声字”保留不变,而“假借字”却令人诧异地被请了回来。

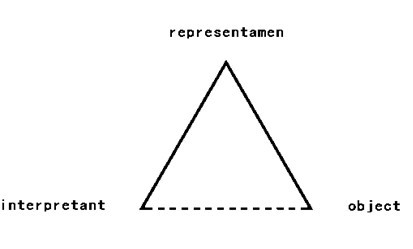

仔细分析一下,我们可以发现许慎的划分方法将汉字“结构上的繁简”、“指称方式的异同”、以及“指称对象的多少”相提并论,因而产生了一定的混淆。在解释这一理论困境之前,我们先引进皮尔斯符号学中的若干概念,以便更加清楚地说明问题。跟柏拉图一样,皮尔斯主张的是三元符号模式:

这里“ representamen ”的中文意思是“符形”,“ interpretant ”的意思是“符义”,而“ object ”的意思是“指称对象”。 皮尔斯还指出,在符形与指称对象之间有三种不同的对应关系,进而产生三种不同类型的符号:

第一种叫做“类比符号”( diagrammatic sign )或“像似符号”( icon ),它与话题之间有某种相似或类似;第二种叫做“指示符号”( index ),它将注意力引向被呈现的客体,但不给定义;第三种是普适的名称或定义,它通过名称与所指的特征之间的概念性联想或惯常的联系来指称其客体。 [⑤ ]

皮尔斯在别处通常用“ symbol ”一词来描述第三种符号,中文可译成“规约符号”,因为这类符号的符形与符义之间的对应完全是传统或习俗所使然。比如现代汉语中“日”字的形状并不影响使用者对词义的理解,我们将这两者联系在一起是约定俗成。在汉字使用的初期,符形与符义之间的关系就大不一样了。人们必须借助符形与指称客体之间的相似来完成意义的诠释,如“ ”这个符号让中国先民想起太阳,是因为它在形状上与在我们上空发光发热的天体很相似。皮尔斯将这类符号称为像似符号。

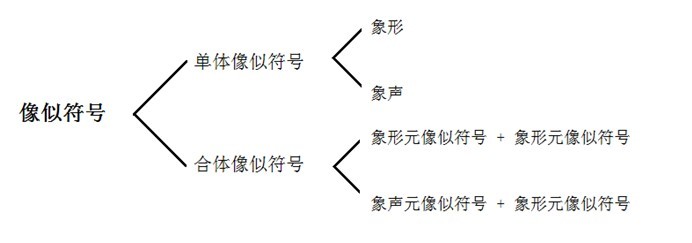

像似 符号又可以进一步划分为单体像似符号(如“水”字)与合体像似符号(如“尿”和“涌”字)。作出这一区分之所以有必要,是因为前者有时可用作偏旁,成为后者的一部分,而且保持相对稳定的意义。“水”字的早期符形是一条曲线加上若干黑点( ),后来变成一个由四个笔画组成的语义单位以及由三点水组成的纯粹偏旁( 氵 ),与其他字素一起构成合体符号时,它表示这些复合体或多或少与“液体”有关。这种从单体符号向可以重复出现的偏旁之转变对于汉字的演变非常重要:即使在初始的像似标记由于符号的规约化而消失之后,符形与它们的指称对象之间的联系还在继续发挥作用。这一现象表明,语言成分也可以用来指称更高层次的语言单位,从而产生了像似符号的符号( the icons of icons ),即所谓“元像似符号”( meta-icons ) ,国内学者通常称之为“意符”。

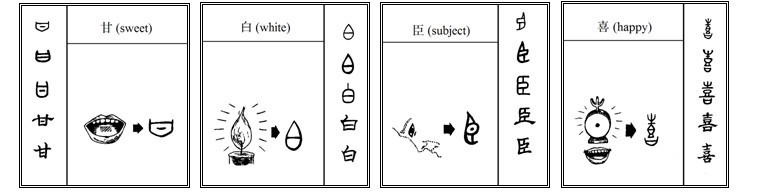

皮尔斯的指示符号在国人关于汉字分类的讨论中不大提起。其实,许多“象形字”里含有皮尔斯意义上指示符号。下面四个字就是很好的例子:

所谓指示符号,说的是某事物因为空间或时间上比邻关系被用来指称另一事物。第一幅图呈现的是人的舌头,因为舌头是味觉的来源,或者说靠味觉最近,所以被用来代表“甜”的感觉。第二幅图呈现是闪光的蜡烛,点燃蜡烛即带来白色的光亮,前者在这里因时间上的比邻关系被用作后者的指示符号。第三和第四幅图依赖的也是相同的推理过程。古代大臣必须跪见皇上,俯首回应问题,此时他们的眼睛在周边的人看来是直立的,因为直立的眼睛是臣民的一部分,所以被用来代表为皇上服务的人,即所谓“以部分代替整体”。同样,张开的大嘴和敲打的锣鼓是喜庆活动的一部分,因而被用来代表“欢喜”。以上四个例子说明,有相当数量的像似符号实际还隐含着指示符号,在解读这些符号时,使用者必须经过两个推理步骤。就以第三图为例,先民们不但应该知道像似符号“ ”代表“直立的眼睛”,而且必须了解这种神情是“臣民”的一部分,才能得出该符号的意义。

如果忽略上述隐含指示符号的解读步骤,所有的汉字似乎都可以归入像似符号之列。唐兰先生之所以可以将许慎的“指事字”纳入“象形字”原因也在于此,因为 所谓象形文字就是画出一些形状相似的记号,让人联想起与它们对应的事物或情境。这里所说的事物和情境既可以是自然界一切生物和非生物的形,也可以是包括文字本身在内的人类智慧的产物。 裘锡圭先生朝这个方向走得更远,他同意 陈梦家先生在 1956 年提出的新三书说,将唐兰的“象形字”和“象意字”再合并为他所谓的“会意字”。从像似的层面看,这一合并无可厚非,因为《说文解字》的前三个范畴有一个共同的特点,即它们的诠释过程都是由“文”会“意”。只不过这样做就与保留“形声字”在方法论上不一致。如前所说,汉语的发展经历了 从单体像似符号转变为元像似符号的过程。每一个汉字都由形、声、义三个部分组成。也就是说,一个符形除了与某一意义单位相对应,它还与一定的发音相对应。毫不奇怪,单体汉字的读音层面也会在新字构造中得到充分利用。例如,“畀”字的意义为“给与”,读音为“ bì ”,(与“闭”相同)。当它被用来与另一个字素构成新字“鼻”的时候,它的语意部分被抛弃,留下的是它的语音部分,构成象声元像似符号(即声符),以表示该字的读音。这种对原有符号发音的开发利用产生了所谓的形声字。就字的结构而言,许慎的“形声字”与“会意字”是相互对应的。它们都由两个以上的元像似符号构成,只不过前者是意符加声符,而后者则是意符加意符。就上面第四个图为例,“喜”字有两个意符:上“ ”下“口”,因而有别于单体的“象形字”和“指示字”。由此我们可以得出更为简洁明了的汉字构造“二书说”:

从整体上讲,中国汉字属于皮尔斯所说的象似符号,它们可以按照结构之繁简先分为单体像似符号与合体像似符号两种。合体像似符号又可以进一步划分为“象形元像似符号与象形元像似符号的组合”以及“象形元像似符号与象声元像似符号的组合”。这一划分方法的另一个优点是,它既能够通过单体像似符号的“象形”范畴包括许慎的“ 转注字”,如古汉语中的“考”字可看作“老”字的“形符变体”( allograph );而且还能够通过单体像似符号的“象声”范畴轻松地解释 许慎的“假借字”:先民因书写形式的贫乏,暂时借用发音相似的字符(即象声像似符号)来表达不同的概念。

用皮尔斯的符号理论尝试汉字分类是“洋为中用”的个例。自鸦片战争敲开中国国门至今,同类对西方文本资源的挪用我们已经司空见惯。随着二十一世纪的到来,文化全球化的进程不断加深加快。当代中国的双语人才队伍可以说是空前壮大,其中不少人在欧美高校与科研机构就职。他们凭借丰富的中国文本资源,直接参与西方主流的学术讨论。种种迹象表明,这一“中为洋用”的趋势将不断增强,促进全人类文化的大融合。例如,已故钱锺书先生的修辞学理论可以与正在西方走红的认知科学进行对话,以克服后者所面临的诸种难题。

最先将修辞理论与认知科学扯到一起的是两位当代美国学者莱考夫和约翰逊,而两个学科的联结点是隐喻。我们知道,传统修辞学历来将隐喻看成语言的“非正常”使用:喜好文彩的作家和演说家视其为华丽的装饰,追求朴素文风的科学家又视其为不必要的拐弯抹角。莱考夫和约翰逊不赞同这样的观点,他们在《我们赖以生存的隐喻》一书的开头这样说:

对大多数人来说,隐喻是用于文学创作和文辞装饰的手段,是特殊的而不是普通的语言。此外,隐喻一般还被认为只跟语言有关,是词语而不是思想或行动层面的事情。因此,大多数人以为自己不需要隐喻也可以生活得很好。我们的发现与此相反,隐喻渗透于日常生活的方方面面。我们赖以思想和行动的日常概念系统基本上是隐喻性的。 [⑥ ]

这段引文的要点是,隐喻不仅涉及语言,而且还与思想和行动有关,使用隐喻并不是文人骚客的特权,而是普通人的生活方式。早在 1977 年,由柏利奥( Pollio )领头的几位西方学者就曾做过一项研究,发现每个讲英语的人平均每周使用 3000 个带有创意的隐喻。 [⑦ ] 也许是出于这个考虑,两位学者将他们的书名定为《我们赖以生存的隐喻》。 莱考夫和约翰逊的书名背后还有另外一层意思。按照这两位学者说法,我们在日常生活中究竟选用那些隐喻,在很大程度上取决于埋藏在集体无意识中的深层隐喻,即他们所谓的“概念隐喻”( conceptual metaphors )。例如,讲英语的人经常使用如下的隐喻表达:

“ 辩论 ”=“ 战争 ”

1. 你的观点是无法守卫 的。

2. 他攻击 了我的论点中的每一个弱点。

3. 他的批评正中目标 。

4. 我摧毁 了他的论点。

5. 我和他争论从来没有赢过 。

6. 你不同意?那好,开火吧 !

7. 假如你采用那种战略 ,他将把你消灭。

以上八个例句中画线部分都是与战争相关的词语,却被频繁用来描绘人与人之间的辩论。这一现象之所以发生,是因为“‘辩论 = 战争’乃我们赖以生存的隐喻之一”( ARGUMENT IS WAR metaphor is one we live by in this culture ),它“建构”了我们的辩论行为。莱考夫和约翰逊甚至提出假设,“如果在一个文化里辩论被视为舞蹈,辩论者被视为演员,而辩论的宗旨是带来平衡的审美享受,那么人们就会以不同的方式去看待、体验、实施和描述人际辩论。” [⑨ ] 从语言运用的实际情况看,“概念隐喻”主宰思维的说法并不能成立。我们知道, 任何喻体都是一个复杂的意义复合体。其中哪些义素与本体发生联系还取决于语言使用者在特定情景中的意图。这意味着“舞蹈”的概念并不一定导致令人惬意的美学上的平衡。德国学者哈瑟曾这样说:

说话人完全可能只想传递“导致精疲力尽的连续运动”这一特征。到了“争论”的喻靶领域( target domain ),这就转化为恼怒、失望或慌乱的概念。如果这样去理解“争论”=“舞蹈”,人们得出的关于争论的概念就与莱考夫和约翰逊的假设大相径庭了。 to lead a person a dance (带某人跳舞;使某人精疲力尽)这类词组的存在说明这样解释是可能的。[⑩]

哈瑟的这段分析证明,“争论”=“战争”的隐喻并不阻碍人们得出不同甚至相反的结论。

从解释能力上看, 莱考夫和约翰逊的概念隐喻理论似乎远比不上 钱锺书先生提出的“比喻的两柄多边”说。将辩论视为战争固然属于比喻,因为比喻的真缔就在于“以不同类为类 ” 。 [11] 但钱先生没有停留于 “ X=Y ” 的简单公式。他进一步指出,隐喻还有两个 “ 柄 ” 和许多 “ 边 ” :

“比喻有两柄复具多边,盖事物一而已,然非止一性一能,遂不限于一边一效。取譬者用心或别,着眼因殊,指( denotatum )同而旨( significatum )则易;故一事物之象可以孑立应多,守常处变。 ” [12]

所谓隐喻有柄,可以理解为用者因其政治立场、审美倾向或其他因素的差异而选择不同的喻体。例如,婚姻可以被比作限制人生自由的 “ 牢房 ” ,也可以被比作给人带来安全感的 “ 港湾 ” ,它还可以被比作许多其他事物和现象,从而产生了喻体 “ 多样性 ” ( vehicular diversity )。所谓隐喻多边,指的是“同一个语言成分指称多个不同话题 ” 的现象 , 今天的学者称之为喻体 “ 多义性 ” ( vehicular multivalency )。 [13] 钱先生自己用了一组与月亮有关的例子来说明这一现象。“月眼 ” 和 “ 月脸 ” 是中文里常见的两个词语,前者表示某人的眼睛跟月亮一样明亮,后者表示某人的脸型跟月亮一样圆,两者各取月亮的特征之一。除此而外,月亮还有许多来自不同文化传统的特殊意义。中国人经常把太阳与阳性相连,把月亮与阴性相连。没有这种文化意识,就很难欣赏陈子昂的诗句 “ 微月生西海,幽阳始代升。 ” 这里的 “ 微月 ” 暗指篡权登位的女皇帝武则天,构成月亮这一语义实体的又一个 “ 边 ” 。 如果将钱锺书的两柄多边说应用于“辩论 = 战争”的分析,我们不难发现这两位美国学者的问题在于忽略了“战争”的多义性。事实上,战争这一概念 可以被解析为几乎是无穷数量的语义义素( semantic markers ),其中许多义素也包含在别的词语之中。这一状况意味着像似性联想是开放式和多元性的,因为一个喻体可以与多个本体相结合,而一个本体也可以与多个喻体相结合。换句话说,隐喻性思维不是简单地将两个不同的事物作一比较,而是“凸显”( highlight )了喻体中类似于本体的某个或者若干特征。钱钟书先生就这一点说得非常到位:“夫二物相似,故以此喻彼;然彼此相似,只在一端,非为全体。苟全体相似,则物数虽二,物类则一;既属同根,无须比拟。” [14] 由此可见,我们进行跨文化研究的宗旨应该是寻求知识层面的相互启迪。对不少 人而言,比较研究主要有两个目的,其一是发现不同文化文本之间的共性,其二是揭示不同文化文本之间的差异。前者得出的成果通常比较抽象(如俄国形式主义批评家普洛普所提出的民间故事 31 种情节功能及其对应于 7 种原型人物的分布与组合),而后者往往指向文本在语言文化方面的独特之处(如中国律诗)。这两种结果都曾经被广泛用来证明一文化与他文化之间的优与劣。在反对殖民主义霸权和抵制全球化的特殊政治背景下,关于不同文化传统孰优孰劣的争论无可厚非。但如果从学理上讲,寻同求异的研究不可能就文本的认知或审美价值产生很多新的知识。其中的道理很简单:共性和特性本身并不重要。也有学者让问题变得更加复杂,努力在看似雷同或不同的文本背后发掘所谓深层的共性或特性。这样做最多只能算一种理论上的推延,而不是最终的解决方法,其结果常常是博学的炫耀,缺乏学识上的真正动因。为使跨文化研究更有成效,我们应该具有清晰的问题意识,把外国文本看作解决本土问题的潜在资源。汉字分类就是一个困扰国人很久的学术问题,我们可以借用皮尔斯的符号理论得出更为简单明了的划分方法。文化互动还是一种双向的智力活动,我们的本土文本资源也可以帮助解决西方学者所面临的具体问题。当今相当走红的认知隐喻理论其实问题很多,西方学者普遍认为我们的思维基本受制于自身所在的概念隐喻系统。然而,回顾钱锺书先生有关隐喻的论述,我们就能发现隐喻的喻体不仅多样,而且多义,足以使语言主体的交往意图不受限制。以上这两个例子一是洋为中用,另一是中为洋用,如果多一些类似从具体问题出发的文化互动,必定能够给我们带来更多知识上的启迪。

[①] 参见诺特:《符号学手册》第90页,印地安纳大学出版社1990年版。

[②] 怀特海 : 《过程与实在》第39页,自由出版社( Free Press )1979年版。

[③] 胡塞尔 ( 潘策尔编,倪梁康译 ): 《逻辑研究》第二卷第一部分第 117-118 页,上海译文出版社 2006 年版。

[④] 石峻编《汉英对照中国哲学名著选读》第一卷第317页,人民大学出版社1996年版。

[⑤] 胡普斯编:《皮尔斯论符号:查尔斯· 桑德斯· 皮尔斯符号学文集》(Peirce on Signs: Writings on Semiotic by Charles Sanders Peirce ),查普尔山(Chapel Hill):北卡罗来纳大学出版社,1991年,第181页。

[⑥] 莱考夫、约翰逊:《我们赖以生存的隐喻》第3页,芝加哥大学出版社1999年版。

[⑦] 德尼西:《信息、符号及其意义》(Messages, Signs, and Meanings )第118页,加拿大学人出版公司(Canadian Scholars’ Press Inc.)2004年版。

[⑧] 莱考夫、约翰逊:《我们赖以生存的隐喻》第4页,芝加哥大学出版社1999年版。

[⑩] 哈瑟:《隐喻、转喻与体验哲学:挑战认知语义学》第

152页,格鲁特公司2005年版,

[11] 钱锺书:《管锥篇》第74页,中华书局1979版。

[12] 钱锺书:《管锥篇》第

39页, 中华书局

1979版 。

[13] 戈特利:《隐喻的语言》第

258-260页,鲁特利奇公司 1997版,。

[14] 钱钟书:《谈艺录》第

51页,中华书局1984年版。

到学术论坛讨论

+ 15 好文章总是百读不厌,赶紧收藏分享吧!