相聚在金色拱门下:麦当劳电视广告中的家庭形象分析(1984-2003)

萧苹、张文嘉

摘要: 本论文结合使用内容分析与符号学两种研究方法,针对自1984年麦当劳进入台湾市场的20年间所制作播出的电视广告,探讨广告如何建构麦当劳金色拱门的符号价值,以及它在文化领域中所具有的宰制及其复杂性。我们检视麦当劳如何在广告中与家庭有关的文化建构(cultural construct)进行连结,尤其我们关注家庭的形象如何被广告运用为一种说服的方式,而在符号意义上进行再建构,并被重置于麦当劳的金色拱门之下。最后,本文也将探讨麦当劳电视广告中所纠结的商品文化与文化政治的相关问题。

一、导论

在当代社会,我们生活在各色符号充斥的文化经济( cultural economy )之中。麦当劳的「金色拱门」( the Golden Arches ) M 形符号是其中最易辨识的品牌标志之一,在全球的许多角落,高悬在半空的「金色拱门」标志,在公共的意识中,不言可喻,它代表的是一个美式的快餐产业,但它所具有的价值与意义并不止于汉堡而已。

事实上,麦当劳的金色拱门符号所具有的价值远大于它所销售的汉堡。在当代全球化的社会中,麦当劳的存在激发了许多的公共想象,如同 Kincheloe ( 2002 )所做的譬喻,金色拱门就像是一块磁铁,吸附了许多的象征意义,它代表的是美国的成功、快乐餐的制造者,它也是西方经济发展的代表,既再现了现代性,又同时具有后现代的符号价值。这些符号意义的产制,大都依赖广告的建构,广告不只是用来帮助产品的销售,在全球化的脉络下,跨国公司的广告还必须顺应在地社会的变迁,并主动响应在地文化中的重要冲突,才能掌握符号经济的优势( Goldman & Papson, 1998; Ritzer, 1993 )。

举例而言,在 1980 年代初期的美国,麦当劳在广告内容中持续的运用并关注家庭与小区生活变迁与发展的讯息,此一策略出奇制胜,在美国国内成功的赢得与汉堡王( Burger King )与温迪( Wendy ’s )等快餐连锁店之间的剧烈竞争( Helmer, 1992 )。麦当劳广告对于家庭价值的宣扬与重构,所带来的文化影响,不独见于美国,也广泛的在世界各地发酵。

从 1984 年在台北设立第一家分店开始,在麦当劳进入台湾的 20 多年之间,台湾的家庭结构也面临了伴随经济发展、工业化与都市化所产生的剧烈转变。首先,台湾的女性由于教育程度的提高,其劳动参与率不断上升,由 1980 年的 38.76% 增加至 2003 年的 47.17% ,这也因此促使双薪家庭的比例升高,并且牵动家务分工与家庭关系的转变(林万亿, 2005 )。其次,由于台湾经济成长,国民平均所得由 1980 年代初期约 2,000 美元,至 2000 年增加为约 13,000 美元(行政院主计处, 2004 ),促使具有消费能力的中产阶级持续增加。此外,家户的规模持续缩小,平均每户人口数从 1966 年的 5.6 人,下降至 1990 年的 4.1 人,再降到 2000 年的 3.4 人。核心家庭取代了传统的延伸家庭,成为台湾主要的家庭组织型态,其所占的比例由 1980 年的 39.3% 成长至 2002 年的 47.7% (简文吟、伊庆春, 2001 ;行政院主计处, 2004 )。最后,由于离婚率与不婚率的上升,单亲与单人家庭也逐渐增加,而生育率则在逐渐的下降,总生育数从 1980 年的 2.5 个,下降至 2001 年的 1.4 个(喻维欣, 2003 ;林万亿, 2002 )。总体而言,「台湾家庭有转变到小型、多元、差异、功能萎缩与脆弱的趋势。传统所期待的和谐、稳固、避风港式的家庭形象在褪色中。」(林万亿, 2002: 56 )。

面对这些剧烈的社会变迁,现代企业必须藉由广告将商品的消费形塑为一种毫无疑问的、自然的、理性的需求满足方式,才能维续稳定「信心环境」( environment of confidence )与资本的累积( Barnouw, 1978: 83 )。因此,广告推崇日常生活的商品化( commodification ),是企及「私有化的乌托邦」( privatized utopias )的主要手段,而避免涵带任何政治争斗的讯息在其中( Gitlin, 1981; Ewen, 1976 )。这也是社会学家 Goldman ( 1992 )所谓的「合法性广告」( legitimation advertising ),亦即文化工业大量的促销某些「美好的愿景」,特别是在社会系统与这些愿景的实现相违背之时。

麦当劳在它的广告中关注家庭的关系,并且许诺经由商品的消费可以达成这些美好的家庭图像,吊诡的是这些美好的图像在台湾的社会真实中却是破碎的经验,是难以完成的欲求与企盼。然而,这些呈现家庭形象的广告强调家庭的价值、社会的稳定和私领域的道德标准,却可以帮助社会建立对于企业的信心( White, 1978 ),特别在这些企业是外来的跨国公司时。因此我们可以看到麦当劳进入台湾市场之后,广告总预算逐年成长,从 1989 年的新台币 1 亿 1 仟万元成长到 2003 年的 5 亿元,其中约 96% 的广告预算都是运用在电视广告上(中华民国广告年鉴, 2004 ;胡光夏, 2002 )。麦当劳主要是针对儿童与父母两个目标群体进行所谓的「关系营销」,希望让孩子感到快乐,父母则自觉为好父母,以有效的建构其品牌的形象与价值(范碧珍, 2001 )。将顾客视为其「家族」的成员,虽然是麦当劳的全球共通价值,但在不同地区麦当劳也企图进行在地化的经营,强调「熟悉又创新」、「传统又现代」的品牌形象,以因应竞争者的持续挑战(经济日报, 2003.11.2 : 23 )。

本研究的主要目的,即在针对从 1984 年麦当劳进入台湾市场的 20 年间所制作播出的电视广告,我们将这些电视广告视为具有丰富意涵的文化档案与形式,结合使用内容分析与符号学的研究方法,探讨广告如何建构麦当劳金色拱门符号所具有的文化动力,以及它在文化领域中所具有的宰制及其复杂性。我们将检视麦当劳如何在广告中与家庭的文化建构( cultural construct )进行连结,尤其我们将关注家庭的形象如何被广告运用为一种说服的方式,而在符号意义上进行重构,并被重置于麦当劳的金色拱门之下。最后,本论文也将探讨麦当劳电视广告中所纠结的商品文化与文化政治之间的关系与相关问题。

二、文献探讨

一、广告与符号价值的建构

我们所熟悉的许多全球性的商品符号,如: Nike 的钩钩、麦当劳的金色拱门等,都源出于广告,广告可以说是建构商品符号的一个重要文化机制。广告将具有社会、文化价值的形象与商品品牌连结,以提升品牌的价值。 Goldman 与 Papson ( 1996: 2 )即用以下的程序将此过程做了清楚的表达:

有品牌的商品+形象的意义=商品符号

为了建构商品形象的流通,广告必须采取以上的符号学公式,加入原本没有关连的符号具( signifiers )与符号义( signifieds ),重新连结,以创造新的价值,然后广告才可能影响阅听人去理解原本并不兼容的意义体系之间所进行的交换。

广告通常是商品的叙事( commodity narratives ),它述说的故事是如果你用对了品牌就可以获得成功、快乐和社会成就。 Berger ( 1972: 134 )即曾说过,广告会让观者以为商品可以将他转换成为别人艳羡的目标。而观者对于广告的诠释相当程度受到广告的影响,也就是广告如何对我们诉说( address ),我们和商品如何被广告定位( positioned ),这些都会影响我们对于广告的意义生产,广告也藉此传达给我们应有的意识型态假设与人格特质( Williamson, 1978; Hall, 1980 )。

Williamson ( 1978 )的名著 Decoding advertisements 企图拆解广告架构的运作,她提出一个「超结构」( metastructure )的概念,说明意义不只是在一个结构之中被编码( encoded ),而且会被转换到另一个结构之中。而所谓的「超结构」是指广告的架构会设定所有意义转换的潜规则,它是一个框架,所有意义的流通( currencies )都会在其中集结。在此框架之中,广告主会设法启动意义与价值的转换,以产生商品符号。

在今日的消费产品市场中,由于产品生产的标准化,更需要将产品与具有独特价值的符号进行链接,才能有效的区隔商品。例如在 1986 年与 1993 年之间运动鞋市场的争霸战中, Nike 使用篮球明星 Michael Jordan 的形象,并与它进行有效的连结, Nike 从 Jordan 的形象中获取额外的价值,因此打败了对手 Reebok ,因为 Reebok 无法找到具有相同价值的运动明星( Goldman & Papson, 1998 )。由此可见,在竞争激烈的消费市场中,产品都需要拥有一个有力、独特的形象。

广告是一个符号价值的系统,而符号价值通常等同于一个形象的可欲求性( desirability ),如此符号价值才能帮助建构一个品牌的相对价值。在今天所有针对广告所进行的文化分析,都无法忽略检视广告是如何重新合并不同的意义系统,以生产商品的新价值与可欲求性。广告会持续的挪用( appropriate )意义,将意义重新脉络化( recontextualize ),以求符合其所促销的商品或公司形象。

由此看来,符号价值的建构与 Roland Barthes ( 1972 )所讨论的语言如何转换为「迷思」( myth )的过程,相当一致。 Barthes 认为,迷思是从一个既存的符号链( a semiological chain )来建构意义,因此迷思是一种「第二层」( second-order )的符号体系。也就是说,迷思的建构是来自于一个系统的意义(符号),被转换为另一个系统(第二层)的符号具。值得注意的是,第一层和第二层之间的意义转换并不是等价的关系,只有第一层符号的某些意义会被挑选出来(其它面向的意义则被排除了),经过转换成为新的、第二层的意义体系。就此而论,广告的世界即充满了各种不断生成的第二层符号具( Goldman & Papson, 1996 ),而这些即是 Barthes 所谓迷思的基本组成要素。

由于广告可以建构迷思,因此它也具有意识型态的力量, Wernick ( 1991 )即曾经直接指出,「所有的广告都具有意识型态」( All advertising is ideological )(页 31 )。 Goldman 与 Papson ( 1996 )也同样认为,广告是一个意识型态的场域,因为它做为论述( discourses ),具有以下四种社会文化的影响力:(一)建构了一个社会、文化的世界;(二)粉饰并压制了不平等、不公义、不理性、与矛盾冲突;(三)促销一种具有规范性的世界观;(四)反映了资本的逻辑。在此,意识型态指的是「社会为了维续某些现况而生产的某些必要的意义」( Williamson, 1978: 13 ),而广告的意识型态力量,即在于它建构了某些社会需要的虚幻并且将扭曲的传播正常化( Eagleton, 1991 )。由此可见,位处经济与文化需求交叉之处的广告,提供了丰富的社会文本( social text ),它应该接受批判性的检验。

二、麦当劳的文化力量(Cultural Power)

文化领域与经济、政治的领域,传统上被视为是独立分开的领域。但在今日新电子的社会秩序中,文化领域已是政治社会化最重要的途径。以麦当劳为例,它代表的是一种新的商业力量,但它不只是一个制造商或一种传统的产业形式,它还是一个在全球制造与散播娱乐和欢乐的公司。和可口可乐、 Nike 等公司相同,麦当劳是经由生产欢乐来产生它的影响力,这种政治权力产生的过程正是发生在文化的领域中( Kincheloe, 2002 )。

麦当劳所具有的文化力量, Kincheloe ( 2002 )称之为一种「文化的教育」( cultural pedagogy ),也就是它有能力传递和生产知识,形塑价值,影响认同,以及建构意识。美国人对快餐的消费从 1970 年的 60 亿元提升至 1990 年代末期的 1 千亿美元 , 麦当劳在其中扮演关键性的角色( Schlosser, 1998 ),而它赢得快餐产业竞争的重要关键是,它将汉堡转换成不只是汉堡,而是代表美国生活的乐观希望。就此而论,麦当劳可以说是一种意识型态的权力机制,它在追求经济的目标与使用特定营销策略的同时,也进行社会文化意义的生产。

麦当劳的文化霸权主要是靠着将不同的文化价值,包括:家庭价值、爱国主义等,连接至它的品牌形象之上,而他们真正主要的目的是要贩卖情感。 Goldman ( 1992 )即发现,麦当劳在广告中经常大量使用所谓的「原始符号」( paleosymbols ),特别是有关家庭的爱、欢乐与安全感,以打动普遍观众的心。 Kellner ( 1979 )曾解说,广告内容中所使用的「原始符号」常与戏剧和充满情感的殊场景连结在一起,以启动阅听人正向的感情价值,而这些都是在广告的商品架构下形成。 Gouldner ( 1982: 225 )即指出:

在社会学的层次上,原始符号是我们自孩提时期社会化学习来的…日常生活语言的部份。因此原始符号与「重要他人」具有很强的相关性…而我们学习到的语言也与重要他人的形象、以及他们与学习者之间的关系相连结。因此,原始符号意味着重要的他人、核心的社会关系、与相关的情感满足和安全感。

Goldman ( 1992 )的研究发现,美国的麦当劳广告大量的使用具有原始符号的场景,将核心家庭描述为理想的家庭形式,并且与麦当劳本身进行符号的链接。在麦当劳的广告内容中,二次世界大战后的美国社会充满祥和与多元,家庭生活则是稳定、安全与快乐的。在麦当劳的家庭世界里,每个人都面带笑容,没有紧张冲突,也没有离异。在广告中,家庭只包含情感的关系,但都需要麦当劳做为中介。

Helmer ( 1992 )也同样检视麦当劳的电视广告,他回顾 1980 年代麦当劳广告营销策略的转变历程,分析麦当劳连结家庭意象的背景因素与方式。 Helmer 指出麦当劳善用广告策略再现家庭意象,对美国及其他社会造成文化变迁上的影响力,其他快餐业者皆无能出其右。 1981 年麦当劳转换广告公司,与 Leo Burnett 合作, 80 年代中期以后,它就善用区隔的广告营销策略,以家庭形象重新定位市场,在竞争日趋激烈的快餐产业中脱颖而出。当其他业者的广告诉求仍着重于汉堡本身的功能性,强调在短时间内满足消费者的生理需求时,麦当劳的广告却更强调人类情感的诉求,在广告中镶嵌家庭图像,贩卖家庭、传统价值与爱作为说服策略,试图在麦当劳的金色拱门下重组家庭意象,赋予家庭新的符号意涵,使麦当劳成为人类快乐与爱的潜在来源,提供一个形塑家庭的场域。麦当劳藉由每年花费超过 7 亿美元的广告经费,强化社会关系的意象,将社群和家庭重置于金色拱门之下( Helmer, 1992 )。

三、研究方法

为了了解麦当劳在进入台湾市场后的 20 年间广告再现家庭形象的变迁,以及更深入、批判性的探讨麦当劳的广告如何藉由家庭的意象来建构它在台湾社会的品牌符号价值,本研究将结合量化内容分析( quantitative content analysis )、与符号学( semiotics )两种研究方法,针对 1984 至 2003 年二十年之间播放的麦当劳电视广告文本进行分析。

以往对于媒介内容的研究,大多偏向量化的内容分析方法。这个方法虽然具有系统性、以及能够处理大量样本的优点( McQuail, 2005 ),但也受到了一些批评。 Barthel ( 1988 )认为,量化内容分析方法将媒介内容的每一部分,都视为均等,意味着具有相同的影响力。 Sumner ( 1979 )则称此为「重复的想象」( repetition speculation ),因为研究者只是在假想内容某些部份重复的重要性而已。 McQuail ( 2005 )认为,传统内容分析法所依据的基本假设是,以客观的方法将可以捕捉媒介内容中的主要意义。然而,这也是内容分析法最为人所批评之处,亦即它的分析焦点只在于显明的( manifest )内容,却忽略了媒介内容深层、潜在的( latent )意义。 Leiss 、 Kline 与 Jhally ( 1990 )即认为,当媒介的内容被分割为不同的类目( category )形式时,意义即已消失,因为意义必须依据整体的内容结构才能加以捕捉。就此而言,符号学分析方法的出现正可弥补传统内容分析法的缺点。

有别于社会科学传统的内容分析法只在研究讯息的外延意义( denotation ),符号学是源自语言学、文学和文化研究的一种检视文本数据、重视讯息内涵意义( connotation )的分析方法。符号学的研究者最关心的问题是「意义是如何被建构出来的」,基本上符号学就在研究「符号」( sign ),依据 Leiss 、 Kline 与 Jhally ( 1990 )的界定,「符号」指的是具有意义、可以将讯息传达给他人的事物。然而,符号学的广告分析方法也存有一些缺点,例如它必须依赖研究者个人的解读技巧,而且正因为如此,它也无法处理大量的讯息,呈现系统性的结果。

由于内容分析法与符号学分析法这两种方法各自具有不同的优、缺点, Leiss 、 Kline 和 Jhally ( 1990 )、 van Zoonen ( 1994 )、与 McQuail ( 2005 )等传播研究者都建议,只有结合这两种内容分析方法,才能深入而完整的呈现传播内容所蕴含的文化价值与意义。 1 本研究一方面将藉由内容分析法,描绘麦当劳自 1984 年进入台湾 20 年来,广告再现家庭形象( familial images )的演变;另一方面,则使用符号学分析法,深入探讨家庭形象再现所根基的深层文化意义与意识型态及其符号价值建构的策略。

一、量化内容分析法

自 1984 年到 2003 年麦当劳进入台湾市场的 20 年之间,共发行了 411 则电视广告。 2 我们将其中非真人演出、只包含特惠、促销活动以及新产品告知的广告剔除,仅针对广告内容中与商品相关的主要情节,其再现出的社会群体与角色互动关系和家庭意象具有相关者进行分析。 3 结果共有 70 则广告呈现出清晰的家庭形象与意涵,可以做为我们分析的样本。

在内容分析的部份,我们将探究麦当劳广告在进入台湾市场之后使用不同家庭形式的意象的转变。我们将广告中呈现的家庭形式主要分为以下三种:

1. 核心家庭:由一对夫妻与其未婚子女所组成的家庭。

2. 三代同堂:包含祖父母等延伸亲属关系所组成的三代家庭。

3. 单身者:主角为单一的个人,而未连结其他的家庭角色与关系。

在实际的编码过程中,我们融合运用符号学的分析工具,透过毗邻轴与系谱轴的分析轴线,从广告中主角人物与其所连结的周边成员,观察他们所扮演的角色与其间相对应的关系,来决定其所处的家庭形式。 4

本研究依广告播出的时间,分析麦当劳广告所再现的家庭结构,在两个十年之间的变迁。第一个十年( 1984 至 1993 年)是麦当劳进入台湾的最初十年,是所谓的「品牌建立期」,此时期的品牌定位是「欢乐美味在麦当劳」,营销的重点主要是以标准化的广告沟通方式,建立一致的品牌形象(李明元, 2002 ;陈薇雅, 2002 )。第二个十年( 1994 年至 2003 年)则可称为「品牌扩张期」,麦当劳在此时期经历了激烈的转型与扩张,当时的品牌定位为「麦当劳都是为你」,广告沟通方式开始朝在地化调整修正,并试图在全球与在地化之间采取平衡的策略。进入 21 世纪后,其品牌又重新定位为「欢聚欢笑每一刻」,不只提供食物,更提供「完整的麦当劳经验」。此时期的广告沟通方式,偏重在地化与生活化的沟通方式(李明元, 2002 ;陈薇雅, 2002 )。比较这两个时期之间麦当劳广告内容中所再现的家庭形象,可以帮助我们了解跨国产业在新市场进行营销时在全球化?在地化、之间协商所实行的符号策略,以及它如何因应在地社会的变迁,而在符号建构的策略上有所调整。

二、符号学分析

由于广告的主要影响力量与效果并不在它如何去说服消费者购买商品,而是在它建构物质世界与符号世界之间关系的能力,并藉此传达出一些社会文化的意义(陈志贤、萧苹, 2008 )。因此,除了以量化内容分析方法探索广告内容的演变之外,我们还需要一个方法可以帮助我们理解广告所蕴涵的潜隐意义,而探究「意义形成过程」( the process of signification )的符号学正是这样一个方法。

符号学是一门研究符号与符号运作的学问,它最关心的问题在于「意义是如何被建构出来的」,而非「意义是什么」( Seiter, 1992 ),企图寻找符号的形成与运作过程。符号学的研究领域除了符号与整体符号系统之外,还包括符号运作所依存的文化。符号学研究的重点在于符号如何透过特定的链接方式传达讯息,并关心其链接方式所反映出来的权力结构与社会意识形态( Leiss, Kline & Jhally,1990; Fiske, 1990 ?张锦华等译, 1995 )。

Williamson ( 1978 )即认为,任何意义的研究都必须关注整体的思想领域,而非单一的特定思想。她的研究即在解析意义是如何被参照的系统( referent systems )所建构,她将广告的讯息视为「系统」,研究其中意义所产生的意识型态转换,这种转换发生在广告中的商品做为一种「符号具」,被赋加上新的价值与意义(「符号义」)之时。这种转换的过程,也是一种「隐含义」( connotation )产生的过程,隐含义不同于符号外显的意义(亦即「外延义」( denotation )),它是一种文化的建构。 Williamson 的研究发现,媒介不只会撷取已存的隐含义,而且会主动的建构新的意义,使其更为普及,甚至成为一种共识。事实上,符号学研究的目的即在显现「偏好性的解读」( preferred reading )是如何被建构,以致限制了另类、可能的解读。而这种建构方式不只发生在一则广告文本之中,也可能发生在不同的文本之间( Budgeon & Currie, 1995 )。

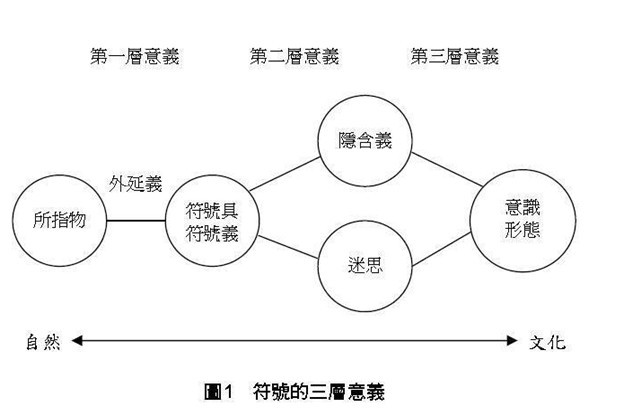

符号学做为一种研究方法,包含许多不同的概念工具,与量化的研究方法不同的是,这些概念工具并非总是被系统化与标准化的运用。图 1 呈现本研究进行符号学分析的主要参考架构,这是根据 Fiske 与 Hartley ( 1978 )延续 Roland Barthes 对于符号的概念,所整合与区分出的意义形成过程的三个层次:第一层是外延义,主要在描述符号具与符号义;第二层是隐含义与迷思,主要是将第一层的符号体系嵌进文化价值体系之内;第三层则为意识形态,这是符号最深层的意义,反映出文化用来组织和解释现实的广泛规则( van Zoonen, 1994 ;林宇玲, 2004 )。

虽然在下文符号学分析结果的呈现中,限于论文的篇幅,我们只能说明一、两个广告的文本分析细节,但在实际进行分析时,我们是就每一则广告文本详细阅读,再将分析结果加以整合。首先,我们来回检视每一则样本广告文本的细节,然后运用符号具与符号义所结合的外延义概念,探讨广告声音、文字与影像的符号运作,并归纳整理每一则广告文本的叙事结构与惯用符码。其次,将每则广告文本的分析结果相互比对,思考文本之间交互的关系,和其间互有冲突的讯息意义。最后,将以上的分析结果加以整合,寻找符号运作所共同植基的文化迷思,并将文本产制与所在的政经结构接合,链接至意识形态的层次。

四、研究结果

一、家庭形象再现在20年之间的变迁

从 1984 年进入台湾的市场至 2003 年的 20 年之间,台湾麦当劳的电视广告共有 70 则的内容中蕴含清晰的家庭形象。表 1 呈现出核心家庭、三代同堂与单身者三种家庭形式,在麦当劳广告的再现中两个十年之间分配的情形。在 70 则使用家庭形象的广告中,有 22 则出现在第一个十年「品牌的建立期」,占全数广告的 31.4% ,另外 48 则出现在第二个十年的「扩张期」,占全数广告的 68.6% ,较前期增加了两倍多,可见麦当劳在第二个时期采取在地化的策略,家庭形象的使用是其重要的营销工具之一。

表 SEQ 表4- \* ARABIC 1 麦当劳电视广告中各种家庭形象的分布(1984-2003)

品牌建立期 ( 1984-1993 )

品牌扩张期 ( 1994-2003 )

全时期

( 1984-2003 )

则数

百分比

则数

百分比

则数

百分比

核心家庭

9

40.9%

23

47.9%

32

45.7%

三代同堂

5

22.7%

6

12.5%

11

15.7%

单 身 者

8

36.4%

19

39.6%

27

38.6%

总 计

22

100.0%

48

100%

70

100%

在三种家庭形象之中,核心家庭是麦当劳电视广告中在 20 年之间最主要再现的家庭形式,共有 32 则广告呈现核心家庭的形象,占所有广告的 45.7% 。其次为单身者共 27 则,占所有广告的 38.6% 。而三代折衷家庭则最少,共 11 则,仅占所有广告的 15.7% ,数量仅约核心家庭的三分之一。

如果比较两个时期之间各种家庭形象分布的差异,可以发现核心家庭不但在 20 年之间为最主要的家庭形式,并且在前后两个 10 年之间,亦是成长幅度最大的家庭形式,在「品牌建立期」核心家庭形式占全部广告的 40.9% ,在「扩张期」则占 47.9% ,增加了 7% 。单身者的形象比例亦随时间有些微的成长,从前期十年的 36.4% ,到后期十年的 39.6% ,增加了 3.2% 。麦当劳广告持续针对单身者作为广告诉求的主要对象,除了反映单身家庭的增加是一新兴社会趋势之外,亦突显西方个人主义成为跨国广告再现的重要文化价值之一。相较于核心家庭与单身者在两个十年之间持续的增长,三代同堂的比例则有较大幅度的减少,自前期十年的 22.7% 降至后期十年的 12.5% ,减少了 10.2% 。

从以上的分析,我们可以看到麦当劳广告的内容呈现了不同家庭形象的演变,这些演变不只反映了当时的社会文化脉络,更重要的是,广告也主动建构了这些讯息的意义,以及影响阅听人诠释这些讯息的方式。此外,这些商业文本具有一种矛盾的特性,它蕴藏多重互有冲突的讯息在其中。这些都需要可以针对文本进行洞察分析的符号学方法,才能够理解麦当劳电视广告的文本是如何建构「核心家庭」做为主流论述,如何再现出家庭中的亲子关系以及不同的父职与母职形象,以及如何调和核心与三代同堂两种家庭形象之间所具有的矛盾抵触。 5

二、麦当劳叔叔在我家:核心家庭做为主流的家庭论述

经由仔细的检视与分析,可以发现在麦当劳电视广告的文本中,以「现代」、都会、中产阶级、由一夫一妻与一子一女所组成的异性恋核心家庭,主宰了广告中所再现的家庭形式。广告中常以全镜头全景呈现出核心家庭的成员与其彼此的互动关系,而全景的镜头做为一种符号具,蕴含的是主流社会关系的符号义( Berger, 1933 ?黄新生译, 1994 )。以 1988 年的广告「父母心」为例,第一个镜头即以全景呈现穿着时装的年轻父母牵着小女孩,在城市街道上快乐的并行。

相较于更大的城市社会,核心家庭在广告中被再现为一个紧密的整体,成为社会的基本单位。在麦当劳广告中常以城市生活疏离与匆忙的意象,对照核心家庭内亲密凝聚的关系。在 1985 年的一则广告中,一开始核心家庭的成员在家中原本是各自分立活动的,但在走向城市街景之前,他们在印有麦当劳金色拱门标志的电梯内集合,然后往更广大的城市街道鱼贯出发,最后在街道上家庭成员一字排开行走,充满活力的向上跳跃,迎向空中的金色拱门。这些广告呈现的意象一方面显现在面对外在、更广大的都会时,核心家庭可以藉由麦当劳的中介,整合成一个完整紧密的整体,共同迎向城市的生活。另一方面意味着核心家庭的成员在家庭内可以享有各自独立自主的空间,彼此之间充满平衡和谐对等的关系。由此可见,麦当劳所撷取、再现的家庭意象不只显现台湾社会中家庭形式的变化,也显现出世代间权力结构的变迁,在广告的再现中,一种个人主义式的家庭价值取代了传统家庭伦常观念所强调的阶层权力关系。

除了都会忙碌匆忙的生活景象之外,在麦当劳的电视广告中,也常出现明亮惬意的自然景象,这些自然景象,通常用来对比城市灰暗的忙碌街景。此外,在广告中自然的景象与核心家庭的形象连结在一起,使得核心家庭的意义重新脉络化,意味着它的组成与关系是「自然的」、令人愉悦的。以 1999 年「家庭篇」的广告为例,镜头一开始即出现一对穿着休闲运动服的夫妻牵着手走在公园的步道上,前头有小男孩在奔跑。广告在灰色调车水马龙的城市街景之后,紧接着转向在公园草地上野餐的核心家庭,镜头从特写草地上玩耍的小女孩开始,转向身旁穿着牛仔裤休闲打扮的父母,母亲安心闲适的将身体靠向一旁的父亲,露出放松的表情。背景音乐以浑厚的女声唱着「不管工作有多忙,要在家人的身旁,要珍惜这个时光」。 1986 年「上班篇」广告,则藉由动物园中大小犀牛相随而行的画面比喻广告中的父女亲情,临时起意不上班的父亲带着小女儿,拿着在麦当劳购买的汉堡到动物园,在户外的绿草上开心嬉戏,显现父女亲情的「自然天成」,而麦当劳的食物则是天伦亲情中重要的黏着剂。

在麦当劳广告呈现的家庭情境之中,儿童通常是核心家庭中的「核心」。在广告以全景呈现整体核心家庭的关系时,儿童常置于父母的中间,儿童的感受与反应都是父母视线关注的焦点。广告常以特写或平视的镜头捕捉儿童的脸部表情与感受,平视的镜头意喻邀请观者站在与儿童相等的立场,并且感受与儿童平等的关系,而特写的镜头则意味关心贴近儿童的感受,与儿童的关系亲密。

在麦当劳的电视广告中,儿童是欢乐的主体,父母可藉由消费构筑孩子所欲求的欢乐。麦当劳的空间、食物、外围商品在广告中总可以为儿童带来惊喜欢乐,是他们一致的欲求,而父母则全心致力于满足孩子的欲求,亲子关系因麦当劳的连系与消费而更加紧密。 1995 年的「父母篇」广告中,父母在草地上蹲着与小男孩齐高,他们对着站在中间的孩子吹泡泡,视线聚焦在孩子的身上,男声的旁白说着「我们都希望孩子有个快乐童年」。当父亲的双手端来麦当劳儿童餐时,镜头特写小男孩笑着倒向母亲的怀抱。同时有男声的旁白说「现在起孩子喜欢的麦当劳,天天为您提供快乐儿童餐」,瞬间将儿童的喜好及快乐,与麦当劳的商品消费建构连结。餐后全家人离开麦当劳,在大门前,父亲抱着小男孩背对镜头,小孩在父母的中间正对镜头,拿着儿童餐笑得很开心,母亲则在一旁微笑仰望父亲肩上的孩子。男声旁白最后的结语是「给孩子更快乐的童年」。在麦当劳的金色拱门标志下再现出幸福核心家庭的图像,而家庭幸福的核心则在儿童的快乐,那是父母与麦当劳共同一致关注的焦点。

如果再以毗邻轴的分析检视麦当劳广告中不同符号之间的链接关系,可以发现,麦当劳的金色拱门、麦当劳叔叔、产品与服务人员,常介入核心家庭的关系之中,与核心家庭的成员产生并存或置换的关系。尤其麦当劳叔叔常成为核心家庭的成员之一,有时甚至取代亲职,成为提供儿童照护与欢乐的角色。 1992 年「动物篇 1 」广告最后的镜头令人印象深刻,麦当劳的女性服务员进入核心家庭,参与家庭的重要庆典仪式,似乎就是家庭关系中一个「当然」的组成部份。在广告的画面中,年轻的女服务员带着亲切的微笑,将生日蛋糕端到儿童的庆生会上,小男孩在画面的中央准备吹熄蛋糕上的蜡烛。以吹蜡烛的小男孩为中心,麦当劳的服务员与其他核心家庭成员分据画面的两方,服务员在右,父母亲与另一名年纪更小的弟弟在左,众人注视的目光都聚集在小寿星的身上,旁白男声这时说道「这个地方就在你身边…」。在这则广告中,麦当劳的服务员以提供欢乐的角色进入核心家庭,与家庭成员并置,成为核心家庭组成的一部份。

在广告中,麦当劳除了进入核心家庭,与核心家庭成员建立连结关系之外,有时甚至以置换的方式取代父亲的亲职角色,填补缺席的父职关系。在麦当劳电视广告中所再现的父职角色,在前十年仍然局限于传统严峻的养家者角色,但到了后十年则开始有陪伴儿女从事户外活动的新「好父亲」形象出现。然而无论是何种的父亲形象再现,在核心家庭父子关系的维系中,麦当劳做为一个象征符号,都居中扮演协助提供生活照顾的角色,以补足父亲的笨拙和不足。

在 1986 年「上班篇」的广告中,再现了一个典型养家的父亲形象,这个父亲角色和妻子、女儿之间都有着冷峻的距离,亲子的关系需要麦当劳的连系黏着。广告一开始,在西式花园洋房的门口,穿着西装、提着公文包的父亲,赶着上班,冷漠地一再拒绝小女儿恳求他看一眼画作的要求,母亲则只在旁沉默的为丈夫整理仪容、递上汽车钥匙。直到父亲坐上驾驶座,不经意的瞄了一眼女儿的画作之后,他的态度才有所软化转变,他不上班了,转而带着孩子 6 到麦当劳买餐,然后至动物园享用与游玩。

在后 10 年中,麦当劳广告中的父亲开始有了不同的形象,父亲参与了更多孩子的休闲活动,他开始陪着孩子溜直排轮或钓鱼,虽然他履行父职时不经意流露出笨拙与生疏,但所幸有麦当劳可以及时提供美味的餐点与温暖的气氛,帮助父亲与孩子之间重新建立新的亲密关系。在 1999 年「直排轮篇」广告,一个年轻的父亲两手各牵着一个小女孩与小男孩,他们都穿着运动休闲的服装,一起奔向公园的绿草地练习直排轮。父亲说「今天爸爸教你们两招」,然后要孩子「你们先溜溜看」,两个小孩先后表演出灵巧熟练的直排轮技术,父亲因此露出惊慌的表情,女儿手接着问父亲「要教哪一招?」父亲随即看到天空中的麦当劳招牌,藉此引开儿童的注意力,说「先去吃麦当劳儿童餐」。小男孩大声说「耶」表示赞同,小女孩则狐疑的看着父亲,但终究没有出声质疑,保持了父亲的颜面。广告最后出现字卡「麦当劳是为你」与金色拱门的标志。

相较于父职再现的转变,麦当劳电视广告中的母职再现,有变有不变。与一般广告中女性角色不同的是,麦当劳广告核心家庭中的母亲开始穿着套装,穿梭在办公室与家庭之间。然而,她虽然坐在办公室之中,我们却很少看到她专注工作,反而她常常花时间打电话一方面连系父亲,要他放心,另一方面则连系孩子,提供感情的关爱。下班后,她无须再进入厨房,而是带着孩子进入麦当劳的餐厅,在那里享用「美味」与亲情,而此时麦当劳做为一种符号,甚至可以取代因公缺席的父职。

1989 年「我们之间篇」的广告是一个典型的例子。广告中的母亲在开学第一天送女儿进入小学就读,然后进入办公室即与父亲通电话,告知女儿第一天入学的情形,同时镜头特写着办公桌上的全家合照。之后母亲到校接女儿放学,小孩依偎着母亲诉说在学校的新奇遭遇,两人一面牵手进入麦当劳。在麦当劳的餐厅内镜头的画面推近,先是出现麦当劳叔叔的正面肖像,然后镜头越过麦当劳叔叔的身后,母女两人对坐热烈交谈。在整则广告中,我们看不到父亲现身,他只「虚拟」的出现在电话的另一头,与照片的一隅。而母亲虽然身处办公室的情境之中,但她的所做所为都与传统母职的照顾工作和提供关爱有关。然而,广告仍处处暗喻,核心家庭是完整、理想的图像,有「全家福」的照片为证,有母亲全心的连系加以支持,也有麦当劳叔叔的加入,以补充缺席的父职。

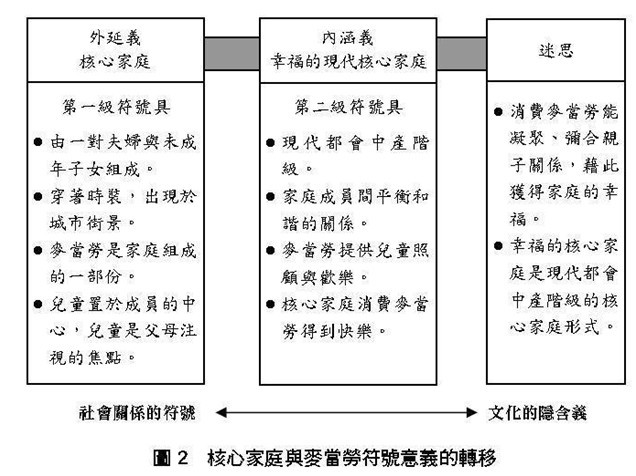

总结以上的分析,图 2 显示出核心家庭形式在麦当劳电视广告中的符号意义移转。广告所再现出核心家庭都会中产阶级的身份,家庭成员彼此间的关系平衡和谐。儿童在家庭中的地位十分突显,消费麦当劳是满足儿童快乐的重要途径,也是现代核心家庭幸福的来源。广告形塑现代核心家庭的幸福图像,并与麦当劳所提供欢乐的形象相连结。透过广告中麦当劳与核心家庭两者符号意义的并置与连结,最后建构出消费麦当劳等同获得幸福核心家庭关系的迷思。

三、三代同堂与核心家庭的融合与对立

跨国公司进入一个新市场时随即面临在地化的挑战,因此在广告策略上必须挪用在地熟悉的文化符码,以融入当地的意义系统。由于三代同堂向来是东方社会传统理想的家庭图像,象征老人有福气、子女孝顺等文化意义(胡幼慧, 2004 ),因此当麦当劳在全球打着重视家庭价值的营销旗帜进入台湾市场时,运用台湾社会既存的理想家庭型态与传统家庭价值做为符码,并赋予新意,将之与麦当劳重视家庭价值全球一致的广告诉求相连结,所以我们可以在广告中看到,传统三代的亲属关系呈现在现代的麦当劳餐厅内,将传统三代同堂的团圆之乐,与麦当劳现代化的食物和形象连结在一起。麦当劳以此建立起新旧文化共通意义的桥梁,这是其因应在地化的重要广告策略。

在麦当劳进入台湾市场的第一个十年,所有运用家庭意象的广告中,有 23% 呈现出以农村为背景三代同堂的景象。但到了第二个十年,则仅余 13% ,减少了 10% ,而且在这时期的麦当劳电视广告中,三代同堂的形象不只减少,而且离开了传统的农村,朝现代化的都会生活发展。

在广告中,我们可以看到传统的三代同堂关系与现代的核心家庭之间,是没有?I格冲突,而可以相互融合的。根据润利事业有限公司广告侧录的数据显示,麦当劳再现传统三代家庭的广告大部分集中于一、二月的时间播放,总共 11 则运用三代同堂形象的广告中,有 9 则是在此时播放,这些广告主要是配合农历新年传统节庆所进行的营销活动。这些广告运用大量台湾本土传统独特的符码,例如农历新年、春联、鞭炮、代表吉祥喜庆的红色、三代同堂团圆,达成跨国广告本土化的目标。广告并运用现代核心家庭成员向传统三代家庭成员拜年的情节,巧妙地将现代核心家庭融入传统三代折衷家庭,并形塑现代核心家庭可以为传统价值所接纳的意象。

1988 年「吉事满意篇」的广告,是最典型的例证。在广告中,穿着蓝色长袍马挂的祖父站在三合院建筑的回廊上,接受穿着西式套装的年轻夫妇、与二个孙子的拜年与祝贺。春联、书法、长袍马挂、三合院的回廊都是传统文化的表征,然而祖父背向着镜头,暗喻传统即将逝去,对照的却是以全景正面突显出的鲜明现代核心家庭图像。年轻家庭的成员向祖父拜年,象征现代核心家庭迎向传统的亲属关系,表达敬意。而祖父点头微笑接受的特写,也象征着传统父权宗族社会对核心家庭的接纳与认可。「吉事满意」是当时麦当劳在台湾独有的汉堡名称,在广告中被巧妙的转化为拜年的祝贺用语,一再的出现,不但被祖父书写在春联上,而且祖父与现代核心家庭成员双方都以此做为互相祝贺的用语,也被麦当劳餐厅内的店员用为招呼语,这一方面显示麦当劳能同时为传统与现代所接受,另一方面也象征着藉由麦当劳,传统与现代之间取得相互的连系、沟通与接纳。广告的最后,在父亲的提议下,三代家庭一起至麦当劳的餐厅内用餐,三代同堂围着圆桌吃汉堡,背景音乐传来众人齐唱「欢乐美味在麦当劳」。现代核心家庭在麦当劳圆满的融入传统的亲属关系与家庭价值中,再现出三代同堂的完整图像。至此,广告将传统文化所重视的三代同堂团圆之乐,与现代麦当劳的「欢乐美味」,做了巧妙的连结。而折衷家庭的三代关系也正好符合了不同年龄的市场区隔,可以被麦当劳一网打尽,祖父母、父母、孩童的需求,都可以在麦当劳的餐厅中获得满足。

虽然麦当劳的电视广告一方面汲取借用大量传统的符码,显示其融入传统文化价值的企图,但另一方面吊诡的是,麦当劳作为现代美式生活风格的代表,挟带了鲜明的中产阶级核心家庭的意识,在强调融合传统三代同堂家庭影象的过程中,反而运用了许多二元对立的符码,例如现代?传统、都市?乡村、全球?本土、朝阳?落日、明亮?灰暗,突显出核心家庭与年老世代之间的反差,进而巩固核心家庭的正面价值。

上述的「吉事满意」广告以及 1995 年的「团圆篇」广告,主要的内容都是住在乡村三合院内的老夫妇,等待从城市中回家团聚的子女与孙子组成的核心家庭。「吉事满意」广告中,一开始的背景音乐是祖父的声音唱着「期待、期待这一天」,祖母的声音接着唱「期待看到你长大」。画面出现祖父在家中等待,祖母忙着准备铺桌巾的情景。「团圆篇」广告也呈现祖父母里外布置打理的情景,准备迎接核心家庭成员的到来。乡村厨房里祖母奋力蒸着台湾年节的传统食物红龟?,三合院里祖父开心的修理孩童的脚踏车,镜头以俯角拍摄祖父母合力在庭院晒棉被,祖母用闵南语说道「晒一下,等会儿孙儿比较好睡」。这些情景象征着传统家庭对与现代核心家庭合聚的期盼。

然而在这样的期盼与渴望的背后,也暗喻着传统的消逝与现代的进步之间的对立。「团圆篇」广告里,一开始镜头以仰角拍摄清晨的城市街景,汽机车呼啸而过,高楼栉次鳞比,夹着亮眼的朝阳。阳光映照着车水马龙的交通与林立的高楼,显现现代城市充满活力与希望的面貌。核心家庭的成员从城市出发,驾车往返乡的路上行进。车内穿着小西装的男孩与洋装的小女孩各自拿着准备送给祖母的奖状与纸鹤,父亲则穿着西装坐在驾驶座上开着车。这一幕幕的镜头象征核心家庭所具有的现代性与进步的正向意义。如此的意象与到达乡村时一片黄花田里夕阳西下的昏黄情景,有十分强烈的对比。

在「吉事满意」篇的广告中,同样以灰暗色调与明亮丰富色彩之间的对比,突显传统与现代之间的反差。穿着灰蓝长袍的祖父,站在光线灰暗的传统厅堂内,直到核心家庭成员手持红色包装的礼物来访,打开传统砖造房屋的木门,清亮的阳光射入屋内,祖父才开心的展颜起身迎接。年轻现代的核心家庭成员到来时,推开大门,为灰暗的老屋带来清亮的阳光,意喻核心家庭为停滞凝重的传统文化与亲属关系,带来年轻进步的朝气、希望与欢乐。核心家庭不但为传统乡村里的祖父母带来礼物,还以红色明亮的汽车将祖父母带离昏暗的住屋,急驰走向现代明亮且色彩丰富的麦当劳店内用餐。麦当劳广告一方面再现了三代同堂的团圆之乐,藉由麦当劳的食物与符号聚合了传统与现代的亲属关系,另一方面则以二元对立的符号运作,巩固并支持了现代都会中产阶级的核心家庭形式,加强了现代性、都市化、中产阶级的价值,而隐约排拒了传统、乡村、老年人的意义。

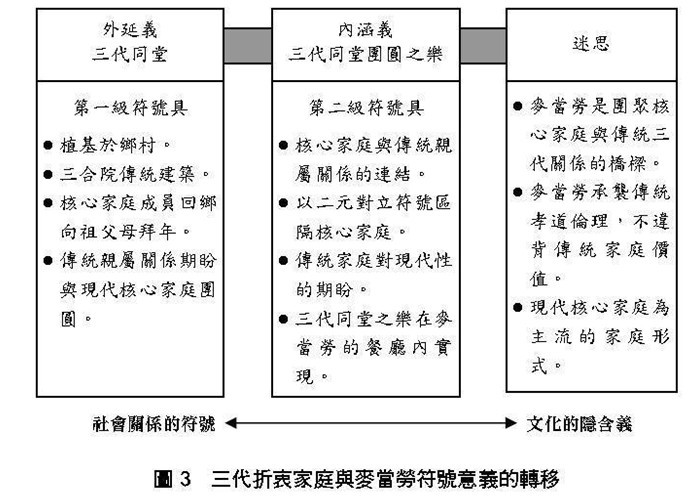

总结以上的讨论,图 3 显示出三代同堂家庭关系与麦当劳之间符号意义的移转。麦当劳广告以现代核心家庭为社会的基本单位,链接扩展亲属关系,在现代的麦当劳餐厅内再现华人社会传统理想的家庭形式 — 三代折衷家庭。广告将传统文化所强调的三代同堂圆团之乐,与麦当劳重视家庭价值的诉求建构连结。然而广告再现三代折衷家庭的同时,亦运用对立的符号运作,对照出现代核心家庭做为主流的家庭形式,所具有的正面进步的意义,更加巩固了核心家庭的主流意识形态。

五、结论:家庭形象的文化政治

为能生产可以有效营销的商品符号,广告主必须巧妙的挪用生活型态与次文化等参照体系( referent system )( Goldman & Papson, 1996 )。麦当劳的营销程序 — 将金色拱门的符号编织入家庭的文化肌理之中,并且掌握其中的情感动力,这样的营销策略被证明是成功、有效的。这可以从麦当劳从 1984 年进入台湾,到 2002 年时,已经扩展到 339 家餐厅,年营业额超过 140 亿元以上(李明元, 2002 ),得到证明。

金色拱门做为一个全球流通普及的文化符码,与麦当劳经济资本的全球扩张之间,具有相当的关系。麦当劳的成功即代表了资本主义的扩张植基于文化经济的一个重要阶段,跨国和全球产业所贩卖的最主要商品就是可以扩及全球的符号和与其相链接的形象,如: Nike 代表的是可以经由运动参与全球的社群, Benetton 代表的是政治的觉醒, IBM 是科技的力量,可口可乐欢庆和谐( Goldman & Papson, 1998 ),而麦当劳的金色拱门再现的则是可以提供连结与感情的家庭形象。

在这些符号与形象的系统中,跨国公司邀请全球各地的消费者将自己视为世界的公民,而跨国公司则做为其中一种整合、统一的力量,即使我们的真实经验恰恰相反是破碎与冲突的。当麦当劳广告重新框架我们最重要的社会关系──家庭,以增进其产业利益之时,它即成一种具有权力、可以中介意义的政治体制。麦当劳贩卖的不只是美式的美味与欢乐的气氛,还是一种有利全球资本主义发展、强调个人主义与消费主义的核心家庭形象,而后者被建构为所谓的「美国精神」( Americana )和美国经验,成为一种二级的意义系统与迷思。在广告中,汉堡可以被不同世代、与被城市和乡村的人共同接受和啃食,这意味着一种美式的自由、平等和民主( Caputo, 1998 )。

麦当劳在进入台湾的市场后,延伸其母国的广告策略,同时响应台湾社会家庭结构的剧烈变送,在用以建构其商品价值的电视广告中,都会的中产阶级核心家庭被再现为一种理想典型的家庭形式,而完全掩饰亲属关系中所具有的阶级、族群、生活型态等的多样性。核心家庭被建构为一个情感的中心,在紧张繁忙的城市生活中,它可以提供家庭成员间彼此情感的凝聚。而在另一方面,面对即将消逝的传统农村社会,它也可以提供三代亲属关系之间的情感连系。而这一切的情感连结,都必须藉由麦当劳的中介才得以完成。全家(不论是核心家庭或三代同堂)团聚在金色拱门之下(若有成员缺席也会有麦当劳叔叔来补足),享受欢乐与美味的意象,是麦当劳进入台湾市场,面对台湾社会因为资本主义的发展而产生的家庭崩解与重组,在符号象征与营销策略层面,所提出来的对应解决之道。只是吊诡的是,用来弥补资本主义所造成的危机的方法,却是再深化与加速资本的累积。

在麦当劳的金色拱门下,家庭不再是一个生产的单位,它成为消费的重要场域,因此也是市场接近的重要通路。老祖母炊糕的画面如黄昏的意象一般终将逝去,全家团聚在麦当劳吃汉堡,才是欢乐、美味的保证,而家庭价值也可以藉此保存与延续。失去了生产的功能,只是消费和提供情感的场域,麦当劳广告中的家庭不折不扣的成为所谓的「私领域」。如: Goldman ( 1992 )所言,广告常将家庭视为「情感的领域」( feeling-state ),它被当成一个私人的、可以退缩其中、受到保护的处所。在这个私领域当中,是以儿童为中心,儿童欲求的满足是全家快乐的重要来源,好像其他不同世代的家人不会有不同的需要存在。在麦当劳的家庭中,少有冲突发生,即使有,也可以藉由消费获得解决。

麦当劳的广告在面对在地文化的挑战时,撷取某些台湾家庭日常生活实践的片断,加以挪用,去除其原有的脉络,重新组合成广告中现代、平等、和谐的家庭形象,将全球与在地的社会脉络连结起来。一方面家庭被建构为一个私领域,脱离其所存在的政治经济脉络,另一方面家庭的生活却又被市场与商品的关系入侵,家庭的关系与伦理被商品的逻辑所掌控。在面对台湾传统家庭与小区生活逐渐倾颓、毁坏之时,麦当劳的金色拱门符号被再现为有能力弥补和支撑度过如此的危机。这些新生成的符号价值与虚假的( pusdo )欢庆传统的价值,特别能够展现其意识型态与霸权的力量( Luke, 1991 )。

如此的全球再现政治,消费了在地的社会变迁,至于这些跨国企业所产制的影像与文本再现,是否如同 Goldman 与 Papson ( 1998 )所预测的,在逐渐商品化的世界中,将拥有愈来愈多的力量产制认同,并且形塑自我与社会的关系,而对在地的社会文化产生重大的影响?则需要更多的研究针对影像文本的生产、流通、消费等层面,及其与社会实践、制度之间的关系等问题进行了解。

无论如何,相较于麦当劳所具有的「文化教育」影响力,如 Giroux ( 1993 )所言,在此时我们更需要一种另类的文化教育与具有批判性的公共文化( critical public cultures ),去质疑快速蔓延的影像文化中权力与再现交织的问题,并且批判性的理解消费主义的论述和实践上的有限性。这是在全球化和后现代的今日,所有文化与教育工作者都必须面临的挑战。

注释

1 Jhally ( 1990 )、 Currie ( 1994 )、 Budgeon 和 Currie ( 1995 ) 等人的研究,都是结合量化内容分析与符号学分析的良好范例。

2 本研究广告文本的数据源是得自润利事业有限公司。

3 有关家庭意象( familial image )的概念,本研究参考自 Adams ( 1983 )。

4 以 1989 年「致命吸引力篇」、 1999 年「寒冬热汤篇」与 2002 年「大头狗篇」等三则广告为例,内容都是以年轻的女性为主角,她们出现的背景可能是户外的街头或是家中的客厅、卧房,情节则呈现出女性单身者独处的恐惧与对于异性恋情关系的渴望,我们在编码时,即利用符号学的分析工具进行初步的分析,并归结这三支广告属于「单身者」的类别之中。

5 由于篇幅有限,本文的讨论将以麦当劳广告中再现的主流家庭形象 — 核心家庭,及其与传统三代同堂家庭的对照为主,单身家庭的部份则将另为专文讨论。

6 也只有孩子──没有母亲,跟着父亲离去。在这则广告中,母亲只像是背景的一部份,甚至没有一句台词。

参考书目

〈掌握关键「 44 分钟」〉( 2003 年 11 月 2 日)。《经济日报》,第 23 版。

中华民国广告年鉴编篡委员会( 2004 )。《 2004 年中华民国广告年鉴》。台北:台北市广告代理商业同业公会。

行政院主计处( 2004 )。〈近十年家庭组织型态概况〉。上网日期: 2005 年 3 月 10 日,取自 http://www.dgbasey.gov.tw/dgbas03/bs3/analyse/new93032.htm

李明元( 2002 )。〈麦当劳在台湾的成长策略〉,《天下杂志网站》。上网日期 2005 年 5 月 20 日,取自 http://www.cw.com.tw/Files/editorchoices/seminar/ frontend/Seminar_IE.asp?key=1609&WSeminarID=12

林宇玲( 2004 )。〈解读媒体中的性别意涵以平面广告为例〉,成露茜、罗晓南(编),《批判的媒体识读》,页 159-173 。台北:正中。

林万亿( 2005 )。〈我国的家庭变迁与家庭政策的制订:从家庭政策到家庭服务〉,「全球化下的家庭图像-社会工作实务的新思维」研讨会,台北市台湾师范大学。

林万亿( 2002 )。〈台湾的家庭变迁与家庭政策〉,《台大社工学刊》, 6: 35-88 。

胡幼慧( 2004 )。《三代同堂:迷思与陷阱》。台北:巨流。

胡光夏( 2002 )。〈西方快餐连锁店在台发展历程与影响之研究:以麦当劳在台发展为例〉,《传播与管理研究》, 2: 239-253 。

陈志贤、萧苹( 2008 )。〈幸福家庭的房车:汽车广告中所再现的理想家庭〉,《新闻学研究》, 96: 5-86 。

陈薇雅( 2002 )。〈麦当劳的品牌资产〉,《天下杂志网站》。上网日期 2005 年 5 月 20 日,取自 http://www.cw.com.tw/Files/editorchoices/seminar/frontend/ Seminar_IE.asp?key=1614&WSeminarID=13

张锦华、刘荣玫、孙嘉蕊、黎雅丽等译( 1995 )。《传播符号学理论》。台北:远流。(原书 Fiske J. [1990]. Introduction to communication studies . )

黄新生译( 1994 )。《媒介分析方法》,台北:远流。(原书 Berger, A. A. [1933]. Media analysis techniques . Beverly Hills, CA: Sage. )

喻维欣( 2003 )。〈家庭〉,王振寰,瞿海源(编),《社会学与台湾社会》,页 250-262 。台北:巨流。

简文吟、伊庆春( 2001 )。〈台湾家庭的动态发展:结构分裂与重组〉,《人口学刊》, 23: 1-47 。

Adams, J. (1983). The familial image in rhetoric. Communication Quarterly,31 , 56-61.

Barnouw, E. (1978). The sponsor . New York: Oxford University Press.

Barthel, D. (1988). Putting on appearances: Gender and advertising . Philadelphia, PA: Temple University Press.

Barthes, R. (1972). Mythologies . New York: The Noonday Press.

Berger, J. (1972). Ways of seeing . New York: Penguin.

Budgeon, S., & Currie, D. (1995). From feminism to postfeminism: Women ’s liberation in fashion magazines. Women ’s Studies International Forum , 18 (2), 173-186.

Caputo, J. S. (1998). The rhetoric of McDonaldization: A social semiotic perspective. In M. Alfino, J. S. Caputo & R. Wynyard (Eds.), McDonaldization revisited: Critical essays and consumer culture (pp. 39-52). Westport, Conn.: Praeger.

Currie, D. (1994). “Going green:” Mythologies of consumption in adolescent magazines. Youth and Society , 26 (1), 92-117.

Eagleton, T. (1991). Ideology: An introduction . New York: Verso.

Ewen, S. (1976). Captains of consciousness . New York: McGraw-Hill.

Fiske, J., & Hartley, J. (1978). Reading television . London: Methuen.

Giroux, H. A. (1993). Consuming social change: The “United Colors of Benetton.” Cultural Critique , 26 , 5-32.

Gitlin, T. (1981). Review essay. Theory and Society , 10 , 139-159.

Goldman, R. (1992). Legitimation ads: The story of the family and how it saved capitalism from itself. In Reading ads socially (pp. 85-106). London: Routledge.

Goldman, R., & Papson, S. (1998). NIKE culture: The sign of the swoosh . London: Sage.

Goldman, R., & Papson, S. (1996). Sign wars: The cluttered landscape of advertising . New York: The Guilford Press.

Gouldner, A. (1982). The dialectic of ideology and technology . New York: Oxford University Press.

Hall, S. (1980). Encoding / decoding. In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe & P. Willis (Eds.), Culture, Media, and Language (pp. 128-138). London: Hutchinson & Co.

Helmer, J. (1992). Love on bon: How McDonald ’s won the burger wars. Journal of Popular Culture, 26 (2), 85-97.

Jhally, S. (1990). The codes of advertising: Fetishism and the political economy of meaning in the consumer society . New York: Routledge.

Kellner, D. (1979). TV, ideology, and emancipator popular culture. Socialist Review , 45 (May-June), 13-54.

Kincheloe, J. L. (2002). The Sign of the burger: McDonald ’s and the culture of power . Philadelphia: Temple University Press.

Leiss, W., Kline, S., & Jhally, S. (1990). Social communication in advertising: Persons, Products and images of well-being (2nd ed.). Ontario: Nelson Canada.

Luke, T. (1991). Touring hyperreality: Critical theory confronts informational theory. In P. Wexler (Ed.), Critical theory now . New York: Falmer Press.

McQuail, D. (2005). McQuail ’s mass communication theory (5th ed.). London: Sage.

O ’Sullivan, T., Hartley, J., Saunders, D., & Fiske, J. (1989). Key concepts in communication . London: Routledge.

Ritzer, G. (1993). The McDonaldization of society . Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge Press.

Schlosser, E. (1998). Fast food nation, Part one: The true cost of America ’s diet. Rolling Stone , September 3, 58-73.

Seiter, E. (1992). Semiotics, structuralism, and television. In C. A. Robert (Ed.), Channel of discourse reassembled: Television and contemporary culture (pp. 23-51). London: Routledge.

Sumner, C. (1979). Reading ideologies . London: Academic Press.

van Zoonen, L. (1994). Feminist media studies. London: Sage.

Wernick, A. (1991). Promotional culture: Advertising, ideology and symbolic expression . London: Sage.

White, A. (1978). Business: Embattled on two fronts. Public Relations Journal ,34 (1), 16-18.

Williamson, J. (1978). Decoding advertisements . London: Marion Boyars.

到学术论坛讨论

+ 15 好文章总是百读不厌,赶紧收藏分享吧!