摘 要: 本文旨在从现代符号学的观点剖析中国文字在讯息传递和认知上的表现特性,以建立廿一世纪的中国文字学,简称为中国文字符号学。笔者首先借用索绪尔( Ferdinand de Saussure )共时性( Synchronicity )与历时性( Diachronicity )的观点建立中国文字符号学架构,并在本文先对中国文字共时系统( Synchronic System )的理论架构进行探讨。基于中国文字异于拼音系统的特殊表现,此一理论架构于索绪尔所提出的能指( signifier )与所指( signified )之外,另增指法( the relation between the signifier and the signified )项目,并于此项下吸收美国符号学者皮尔斯( Charles Sanders Peirce )所提出的图象、指示与象征( icon 、 index 、 symbol ),补充索绪尔理论中任意性( arbitrariness )的不足,使能指、所指与指法所建立的共时系统能深入掌握中国文字复杂的变化因素。

于是在符号学的基础上,中国文字在认知、审美与思维上的特性得以阐明,不但足以接引中国书法与测字等范畴的文化内涵,亦期望在未来有助解决中文文字教学、计算机输入、华语教学、失语症及繁简字体等问题。

一、 中国文字符号学刍议

中国文字符号学旨在尝试从「符号」的观点探索中国文字这批材料。一方面藉助符号学的观念厘清中国文字这一庞大的符号系统;一方面亦以中国文字为材料,彰显符号在文明中所能展现的样态,从而充实符号学的发展。期盼二者相互发明。

此一尝试学界己然行之有年,并有丰硕的讨论与成 果 。就笔者所见专书最早有陈宗明于 2001 年八月出版之《汉字符号学─一种特殊的文字编码》,此书不受限于传统文字学之取材,而在符号学的观点之下将书法、测字等文字现象与文字六书之表现一并讨论。其次 2001 年十月出版了黄亚平及孟华合着之《汉字符号学》,书分上下编,上编由黄亚平从历史演变的角度讨论汉字从史前到历史时代的发展;下编由孟华从共时系统的角度讨论汉字各构成要素及综合关系,全书隐然是藉索绪尔「历时」与「共时」的观点来建立论述架构。 2008 年三月孟华又在《文字论》一书从汉语「字本位」的立场提出「合治文字观」,从语言、文字与图象三者共成之基础,藉言文关系和文象关系定义文字,清楚的定位了中国文字的特质,内容精采丰富,值得深入。再次有台湾学者曾仕良《中华文字符号学》( 2010.9 )分从文字与符号出发,对文字符号学进行了概述。笔者有幸自 1985 年起从 Dr. Arin 的符号学课程上接触皮尔斯的符号学( semiotics ), 1993 年正式跟从龙宇纯先生学习中国文字学,此后逐渐将符号学运用于中国文字,并自 2007 年始正式以符号学观点教授中国文字学课程,今则想在这篇小文中,再次回到尝试出发的根源处,厘清问题,直接以中国文字所显示的原始数据与符号学的基本观点相印证,相激荡。

首先,笔者将依索绪尔( Ferdinand de Saussure , 1857- 1913 )「共时性」(又译同时性, Synchronicity )与「历时性」( Diachronicity )的观点来架构中国文字符号学。这样的架构澄清了运用符号的一个基本事实:符号使用者在使用符号时,只会依其所处文化来使用符号,因此,符号系统一定是共时的。故而单一符号的功能,特别是所指的意义,也当从此共时系统探讨才准确,无法经由历史根源决定。而历史的动态发展则将影响文化内涵,于是,符号也跟着改变,因而形成历时的演变,但单一符号能指的变异具有明确的连续轨迹,因此符号系统在不同时代的发展间才具有连续性,使得符号的运作具有延续性。这样,「共时」与「历时」两观点所形成的观察坐标轴就犹如数学几何的xyz坐标轴,xy轴所形成的平面标示了符号能指与所指所构成的共时系统,z轴的垂直变化则足以标示符号历时的演变,「共时」与「历时」因此支撑起中国文字符号学的架构,同时也担负起描述单一符号构成与变化的责任。

然后,本文将进一步论述中国文字符号学「共时系统」的理论架构。这个理论架构乃以索绪尔「能指」与「所指」的符号二元构成为基础,整理中国文字的字形与字义。再依中国文字的特质,征用美国符号学者皮尔斯( Charles Sanders Peirce , 1839-1914 )的符号分类( icon 、 index 、 symbol ),而在能指与所指之外,增加「指法」项目,不但在「字法」项下分出以任意性关系为主的「无理法」及可理解关系为主的「有理法」,也建构了如下所示「字形」、「字法」与「字义」三个要项所构成的中国文字符号系统:

在此系统之「字法」项下,则继续引用德国著名的艺术评论家韩瑞屈沃夫林( Heinrich , Wolfflin )在《艺术史的原则》一书的评析观念,结合龙宇纯《中国文字学》中之字形分析观念,转生成「辨义」( imitation )与「美观」( decoration )两种作用。再导入美国学者安海姆( Rudolf Arnheim )在《艺术与视觉心理学》中依完形心理学对大脑视觉结构所提出的「同化」作用说明字形的美学变化规律。又如在「字义」项下,呼应索绪尔与皮尔斯理论的差别,综合法国现象学家梅洛庞蒂( Maurice Merleau-Ponty , 1908-1961 )与美国学者安海姆的意见,从意义型态的观点将字义分成「容器式」与「典型式」阐述。这些进一步的补充不但使「共时系统」更清晰、更完备,在「无理/有理」、「辨义/美观」、「容器/典型」的两两呼应下,也导引出隐藏在系统背后道家「无名」与儒家「正名」这两种中国文化中主要的符号操作的认知图式( cognitive scheme )。

未来,笔者将继续论述中国文字符号学「历时演变」的发展阶段,以解释并整理中国文字从起源至今数千年的表现。由于前述认知图式的引入,认知心理学者皮亚杰( Jean Piaget , 1896-1980 )认知发展观点与精神将配合文字的共时系统用来加强说明中国文字的发展与变化。于是每一文字发展阶段的说明尚将包含文字操作者(文人)及其历史涵构(文化),同时考虑文字、文人与文化三者的互动来说明历时演变的形成。具体论述则以两大问题的讨论及三大阶段的阐述来完成:开头将讨论中国文字的「起源问题」,讨论在符号认知操作的观点下分成「图象独立」与「结合语言」两小阶段完成,前者,尚辅以艺术教育学者罗恩菲尔德( Victor Lowenfeld )对儿童绘画的分期推测其发展。其后从商朝至清朝接以「构造发展」、「书体发展」与「心性发展」三个大的阶段。「构造」发展阶段从商论述至秦,主在解释中国文字构造如何从图象发展到指示再发展到象征。此阶段所论之问题基本上切近于传统中国文字学所关注的问题;「书体」发展阶段从秦论述至唐,主在阐明中国文字如何形成书体概念,然后如何发展出篆、隶、楷、行、草五种主要书体,而在构造之后继续发展中国文字的内涵。此阶段所论之问题基本上则近似传统书法领域所关注的问题;「心性」发展阶段则本着书法「字如其人」的观点将文字书写深入人格性情与社会结构,将中国文字的发展在文化上推向渺不可及的高峰。此阶段所论之问题基本上则近似传统测字领域所关注的问题,但本文暂且放下真伪之价值判断,而从人类学与社会学的径路去予以理解及描述,廿世纪认知科学中具身化( embodiment )的观念因而引入,人类奥秘的身心关系得以重新探讨。最后则将公元 1911 年至今 2012 年的发展视为中国文字「改革问题」来讨论,从中国文字的特质及世界文明的宏观角度检视繁体简体、中文输入及华语教学等问题,以为结尾。

笔者以为如此的尝试,具有下列两点基本意义:

1.拓展符号学领域,建立新世纪中国文字学:

将符号学运用至中国文字,以现代符号学的观点为基础建立新世纪的中国文字学。这一方面可使中国文字学不再只是识字解经的附庸,而是一门独立自主的学问,透过符号观点检视文字,将使我们直接进入古人的精神领域,不但能够看到他们生命思想与感受的内容,更能看到他们认知世界与操作事物的模式。也在这种认知观点之下,数千年中相关文字的各种现象,如文字表达、书法艺术及测字命数等,得以被视为一种连续的发展,呈现中国文字的全貌。于是中国文字学不再只是偏重上古解读文献的学问,使人误以为中国文字自汉以后即停止了发展;另一方面可在语言学、哲学、美学、心理学、人类学、社会学与传播学等等领域之外增广其应用;一方面可使中国文字与其它学术领域的对话在符号的统一平台上顺利进行。就中国文化研究而言,则可在这种对话的引领之下,以符号研究为核心,在现代寻得一个跨越思想、文学、小学的统一理解观点。

2.彰显中国文字特质,反省现有符号学理论:

在符号观点的剖析下,中国文字是一种既能发挥图象美学又能传达语言逻辑的特殊符号系统,兼具理性与感性,全世界独一无二,值得世人注目。同时,此一特质也突显了西方符号学中语言与艺术的缝隙、天赋与学习的矛盾、心与身的分裂及索绪尔二元论( Semiology )与皮尔斯三元论( Semiotics )的差异。中国文字的作用跨越了广大的空间,中国文字的存在持续了悠久的时间,它同时记录了众多人口的思想感受与支撑了中国文化的发展生存,内涵如此丰富而历史如此悠久,直可说是世界第一的符号系统,足以考验及资助西方理论对文化的涵盖性及发展的延续性,故为现代符号理论所不应忽视,并当取以反省改进的对象。

笔者学浅,在此仅依个人之想象提出各种可能的问题,供学者参考,而未必能够解决所论全部问题。其中诸多意见或经学者讨论,但因文章短小,见识粗陋,故在文中只用最简单的文字澄清最基本的问题,征引疏漏之处,尚祈 方家见谅。以下,本文将先针对中国文字符号学的「共时系统」进行实际论述,未来,再续成「历时演变」的部份。

二、索绪尔的符号理论与其对中国文字的适用性

索绪尔对符号的定义,是所有理论中最简明的了,本文即由此谈起。《索绪尔第三次普通语言学教程》一书谓:

能指〈(听觉)〉和所指〈(概念)〉是构成符号的两个要素。所以我说:〈1.)〉在整体语言里,能指和所指的结合关系是一种彻底任意的关系。〈2.)〉在整体语言里,能指本质上具听觉的特性,只在时间上展开,〈具有〉借自时间的特性:a)呈现了时间的长度;b)呈现的时间长度只能以一个维度成形。 [1]

这段精简的话语不但明确指出了语言做为符号是由「能指」( signifier )与「所指」( signified )两个要素构成的,并且说明了此二要素的构成关系具有「任意性」( arbitrariness )。一旦二者结合成一整体,符号便于焉形成,「所指」无形不可捉摸的概念因而可借着能够清晰分别( articulate )与认辨( identity )的「能指」来表达。同时,由于语言的听觉特质,其能指将在时间的向度上以链形的型态呈现。此种符号结构若以图形表之则如下:

中国文字的「字形」与「字义」正与符号「能指」与「所指」对应。中国文字正是透过对每一个可分别之字形的认定以表达某种特定的字义,如以「九」这个字形表达数目字九,以「丸」这个字形表达形状圆圆的丸子,而「九」与「丸」虽字形相近却仍有一点之差以维持「能指」的分别作用。我们甚且可以明确指陈索绪尔所称之「能指」就中国文字而言即为一般学者所称之「字形」,而「所指」即为「字义」。至于「能指」分别与辨认的作用即可对应为文字学者所言之「辨义」作用。

至于索绪尔所主张能指与所指联结的「任意性」在中国文字中亦可寻得。龙宇纯先生从现代语言学的观点出发,结合《荀子.正名》「名无固宜,约之以命;约定俗成谓之宜,异于约则谓之不宜」之意,在其《中国文字学(定本)》第三章第二节「论约定与别嫌」指出中国文字之字形与字义本有任意约定的关系,只是程度多少的问题。状况之一是文字字形与字义本即以「任意」的方式联系在一起的,如古代数字常常使用,除一二三四各以横划数表义外,「五」、「六」、「七」、「八」、「九」、「十」等为求方便皆以简单笔划之不同组合表义,特别是「四」字之四横在后来或因易与三混淆而改写,更足说明数字系列中的约定特质。 [2] 今将字形列之如下以供读者参考: [3] 状况之二是字形中或有部份点画「除了为区别字形,没有其它意义可言」,故为「任意」的,如田周二字本同一形,其后加点别嫌为周字;又如女母二字本同形,强为之别,始以无点者为女,加点者为母;再如月与夕和星与晶在甲骨文中本亦两两同形,其后分化,方固定以有点者为月和晶。 [4] 今将字形列之如下以供读者参考: [5] 至于甲骨文史、吏、事、使四字本为一字,桑、丧、?@、噩四字亦本为一字,后世增损变化笔画以区分,更是约定别嫌明显的表现。约定别嫌在中国文字中尚有许多其它表现,如省略等等,在此不一一赘述。总的来说,此见突破了从汉儒到清儒数千年的小学成见,汉儒以为文字笔画俱皆可说,成《说文解字》一书,《颜氏家训 ‧ 书证》所谓「若不信其说,则冥冥不知一点一画有何意焉!」,段玉裁并引此语注《说文解字.序》,可知传统士人认定字形与字义间应当有合理的连系,而约定别嫌一说则主张字形与字义的关系可以没有其它意义。龙宇纯先生并将约定视为其新六书六种造字法之一。

裘锡圭承之而以「记号」一名说之。在其《文字学概要》一书中不但引龙先生约定之说释五、六、七、八等数字,同时,更将「记号」与「意符」、「音符」并列以说汉字体系的性质,在此视角之下,一种由使用者认知所生的法则定义出现了,裘谓:

在汉字发展的过程里,由于字形和语音、字义等方面的变化,却有很多意符和音符失去了表意和表音的作用,变成了记号。 [6]

如 「?K」 字本「像两个人并立在地上」,「演变成隶书、楷书之后,就都变成不能分析的记号字了」。 [7] 是当文字使用者只是以纯记忆的方式联结字形与字义时,此时能指与所指亦处于一种由历史变化而生的「任意」关系。其实,此种状况本在索绪尔将整个语言或符号研究置入心理学领域中时,将能指与所指视为一种心理形象与概念时,就注定发生,只要古人在学习或使用时不解字形之由来,纯以记忆方式使用时,字形与字义就处于任意关系。因为索绪尔讨论的是拼音文字,故未特别论及此种情形。中国文字字形表音或表义者极多,因此,就「任意性」在中国文字中的效用而言,此种状况较前述状况要重要得多,所有的中国文字都可能在此种关系下运作。而此种关系的产生取决于使用者本身之认知状态,故在认定上相当主观,但是这种主观也赋予文字发展一种有趣而重要的空间,因为字形和字义相互的约束在认知中消失了,即使原本之字音字形未变,文字也得以依其使用时代的需要各自自由的变化,容纳新的文化内涵,而在文字、文人与文化的互动上提供了一条重要的通路,往后展现为道家老庄的「无名」理论。「任意性」的提出因此对中国文字的研究具有重大的意义。

然而要将索绪尔的符号理论运用于中国文字时亦有三点需要修正之处,这三点其实己然隐含在前面的论述中了。第一点即是对能指与所指关系的修正。因为在中国文字中能指与所指关系不全是「任意」的,甚至于绝大部分的字均以「有理法」产生,相较于拼音,此乃中国文字的特质。至少,可以确定中国文字能指与所指的关系不止一种,因此应在字形字义之外建立字法范畴,以涵盖「无理法」与「有理法」。而此修正影响到中国文字共时系统的整体结构,是讨论最重要的核心关键;第二点即是对「能指」描述的修正。首先要调整的是字形与字音在系统中的角色及二者关系,因为在中国文字中能指乃是字形,故从索绪尔所描述之听觉的声音变成了视觉的形状,其次要深入字形能指的内涵。由于字形明确易知的认知特质,故易建立坚实的论证,而成为下一步探索字义的基础;第三点即是对「所指」,即字义,描述的修正。当能所关系不止一种时,能指透过不同能所关系所传达的所指性质便可能不止一种,因此观察共时系统中的字义范畴时,便不从字义所表达的内容着眼,而是从字义的型态去分类与描述,以与系统整体呼应。以下便依中国文字的实况依序修正索绪尔所提出的能所「任意」关联及「能指」与「所指」。

三、中国文字能指与所指的关联:字法

很明显的,从传统之六书理论来看,在「任意性」之外,中国文字字形与字义还拥有其它关系。依汉儒许慎《说文解字.序》来说,六书中之「象形」,如「日」、「月」,即在文字字形与所指之物间具有相似性;「形声」,如「江」、「河」,即在文字字符之义与声间具有联想关联。此等文字数量庞大,不能用「任意性」关系说明其形义关联,但是汉儒六书说不是现代学术所需要的造字方法理论,而是在汉代名教观点下,假想圣人为发天意所立之文字标准型态。这种标准文字必然有理「可说」,而可为汉儒「说字解经谊」的依据,故《说文解字 ‧ 序》谓「盖文字者,经艺之本,王政之始,前人所以垂后,后人所以识古,故曰:『本立而道生』」,是以班固《汉书艺文志 ‧ 小学类序》称六书为「造字之本」,袁宏《汉纪》更直称为「六本」,故知六书理论乃是针对个别文字所建立之标准,是以文字型态为单位而不是以方法为单位的理论。 [8] 但其文字型态分析有助掌握文字形义联系方法, 因此,我们从六书出发重新厘清其中之能所关联,在将其理论转换成形义联系方法后,引入符号学领域讨论。

而美国符号学之父皮尔斯在一般符号学中对符号「图象」( icon )、「指示」( index )、「象征」( symbol )的分类,直接启发了我们。在 LOGIC AS LOGIC AS SEMIOTIC: THE THEORY OF SIGNS 一文中,皮尔斯陈述了符号的三种三分法,其中特别值得注意的是就符号与其对象关系而言的第二种分法,其文谓:

Secondly, according as the relation of the sign to its object consists in the sign ’ s having some character in itself, or in some existential relation to that object, or in its relation to an interpretant; [9]

这种透过符号与其所指对象关系的分类足以成为厘清中国文字能所关联的参考。而在此文后,皮尔斯又予此分类明确定义: [10]

A ccording to the second trichotomy, a Sign may be termed an Icon, an Index, or a Symbol.

An Icon is a sign which refers to the Object that it denotes merely by virtue of characters of its own, and which it possesses, just the same,whether any such object actually exists or not. ……

An Index is a sign which refers to the Object that it denotes by virtue of being really affected by that Object. ……

A Symbol is a sign which refers to the Object that it denotes by virtue of a law, usually an association of general ideas, which operates to cause the Symbol to be interpreted as referring to that Object. [11]

以此对照汉儒六书,就「象形」之「画成其物,随体诘诎」而言,其实即是以字形本身之形式特性( virtue of characters )联系字义的「图象」( icon )一类,如以「 」表「日」以「 」表月;就「形声」之「以事为名,取譬相成」而言,其实即是以字形的存在特性( virtue of being )联系字义的「指示」( index ),如江河二字藉字中之水为义符,表与水流有关,再藉字中工可为声符,联系江河二语言。然而,一旦将焦点放在法则之上,则不应以字形之独体、合体为分类依据,此意龙宇纯先生已明,是以部份学者因合体而视为「会意」的取、休、得一类依图画法则表义的字便可纳入皮尔斯的「图象」一类,甚至六书「指事」之「视而可识,察而见意」亦属「图象」,如上下二字仍是以字形之形式特质来传达其义。而所谓「比类合谊,以见指?帧沟牟糠荨富嵋狻棺质怯闪礁龆懒⒁宸?⒘?饔枚?桑?纭赶省棺郑?虻蹦扇搿钢甘尽埂Nā钢甘尽顾????值蔽?罘ㄖ兄?畲笞冢?羰幼忠宓某橄笥胍?晡?附ɡ嘁皇祝??庀嗍堋怪?缸?ⅰ购?猓?/span>[12] 则「转注」与「本无其字,依声托事」的「假借」同属皮尔斯的「指示」,因为在联系形义的法则上,「转注」实与义符作用同,「假借」实与声符作用同。

比?值得注意的是皮??斯所提出的「象徵」( symbol )。?慎在??庖??滤?e「武」「信」二例??凫洞耍??椤赶筢纭故且栽谀撤N法?t之下( virtue of a law )??字形字?的,通常??文化中的抽象?念相?,故就《?文》「止戈?槲洹购汀溉搜?樾拧沟慕忉??砜矗?/span>[13] 武信二字??佟赶筢纭梗??槎?呤且援??r的文化?念?楸尘埃?谡Z言???法?t之下所形成的理解,一旦?ⅰ钢埂埂ⅰ父辍古c「人」、「言」??椤钢甘尽狗?t中???K?而?立作用的?符,或?ⅰ钢垢辍棺??椤父曛埂够颉溉搜浴棺??椤秆匀恕辜床磺‘?,可?法?t在此重要的作用,同?拥睦?印墩f文》中尚有?多,如「???楸狻古c「是少???沟取V领吨泄?榉?g佛教??馑?u由「名夜」、「亭夜」、「卑也」、「??也」等??山M合所成之字,其??即是在??反切法?t下表名夜切、亭夜切、卑也切、??也切之音, [14] 亦?傧筢纭?/span>

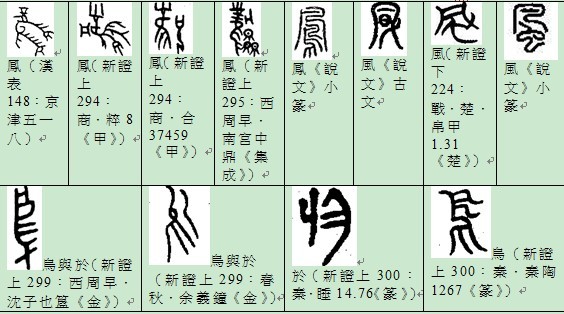

故中国文字的符号结构应另增「字法」一项,项下再分「无理法」与「有理法」二小项。因为字形与字义的关联不再只是索绪尔提出的任意性一项,在其外,还有着与其无理可说的约定性质完全不同的「图象」( icon )、「指示」( index )、「象征」( symbol ),这些联系法则均具有理可说的特性,故统谓之「有理法」。既然字形字义的联系具有多种法则,理应于符号能指与所指的组成结构之外再立一项「字法」,以涵盖字形和字义各种不同的关联法则。值得强调的是「字法」的独立性,一个实存的中国文字并不需要只与一种字法对应,一种字法也不需要只与一类文字对应,这正如一个人造器物并非只能用一种方法制成,一种方法也不一定只能用于某类器物一样。在实际的文字表现上,则特别适用于解释文字在历史演变中的各种变化增损现象,如下图所示之“ ? ” 字 、 “ ? ” 字与“ ? ” 字,此三字原皆以图绘其所欲表事物,并在其后分别增加了 「凡」、「奚」、「止」 以为声符,所以后增声符之字实由图象与指示二法综合作用而成,其中凤鸡二字要待其原本象形部份脱去凤鸡之种种独有特征而同化为鸟后,方才是以鸟隹为义符,以凡奚为声符所成之指示法则类的文字。至于齿字,则至今仍维持增加声符后的写法。这一类增符字在历史上的数量非常庞大,若暮、曝、拔等等均是,龙宇纯先生称此现象为文字形成法则四造二化中的化字。即在今日,仍常以单增字符之法衍生新字,如手表之表后作 「?」 , 如客家板条之板后作 「?」 。

然则「字法」独立还有益于析辨相似文字型态背后相异的认知法则。如前述图象增加声符的 ? ? 在认知法则上,和图象已同化为鸟隹义符的 ? ? 完全不可比拟,因为后者在认知上已完全进入抽象概念思维的领域,而前者则只是由具体图象的思维刚刚迈向抽象概念而已。同样的,以二人同向之图形表义的「从」字加义符?所成之 「?摹?/span>字,其在认知模式上亦与「鲜」字不同, 「?摹?/span>字仅是刚由具体图象的思维迈向抽象概念,而「鲜」字则是同时运用鱼羊二义符表义。若「鲜」字再与??獾茸直冉希?淙辉谖淖中吞?霞??嗨疲???獾茸秩现?J降闹氐阍诜ㄔ颍?甘恰埂干佟苟?橄蟾拍畈⒉皇墙鼋霾⒘蟹旁谝黄鸲?眩?陀阊虿⒘斜硐室宀煌??甘恰埂干佟够咕哂杏锎氏群蟮拇??刃颍?叩钩伞干佟埂甘恰乖蛭薹ù?萜湟濉H艏尤肴我夥ɡ纯悸牵?蜃纯龌岣?痈丛樱?蛭?/span>?字 字形与字义联结也可被视为任意的,只要使用它的人无法了解其字形,而以背诵的方式写之读之。当然,文字使用者也可以只理解字中部份图形的状况下使用文字,如只认识凡这个声符而不认识旁边的图形。由此来看字法不完全由字形决定,还有待使用者主观的认知,所以「字法」的独立使文字型态背后的认知更鲜明,而有益于透过文字掌握时代之认知图式,因为符号的重要不只是它叙述或再现了那个时代的心灵,其本身更是那个时代心灵的直接表现。透过此一心灵的直接产物,我们才能在更为准确的掌握文化的精神,甚至,直接看到某文化下人类大脑的运作方式,从而清楚而有层次的认识到武字 拿戈向前冲杀的思维与 「止戈为武」的解释在文化认知上的巨大差异。字法既独立,皮尔斯以图象、指示、象征直接分类符号的做法在理论上便要稍稍调整与修正,严格来说,我们不能以单一方法或关系来对所有符号分类或命名,我们不能说这个字是图象字、那个字是指示字、另一个是象征字或最后一个是任意字,只有考虑行文方便时,我们才会在适当的状况下称呼某字为图象字,某字为象征字。

于是,从符号的整体结构来看,能指与所指间便应有一关联要素,以说明二者的结合方法,为了简便,本文暂且称此要素为「字法」。「字法」因其与能指所指的关联而居于系统核心地位,其中字形字义间的「任意性」关系是约定而成的,没有什么道理可说,故视为「无理法」。而图象、指示与象征三种关联字形字义的方法,则以使用者生存的自然与人文世界为基础而有道理可言,是谓为「有理法」。因此,中国文字便以「字形」、「字法」与「字义」三个要项形成了与拼音文字不同的符号结构系统,若表以图形,则当如下:

而在文字形义关系的调整之后,下面还要继续讨论「能指」中的问题。

四、中国文字中的能指:字形

中国文字的「能指」即是「字形」,从大脑神经生理来看,「字音」仅具次要功能。虽然每一个中国文字皆有字音,可以读诵,且在清儒古音学的标举下,「字音」成为传统文字学所论文字形、音、义三大要素之一,即若不重古音的文字学者唐兰,亦如是视之。但从索绪尔「能指」与「所指」的观点来看,形音义三大要素的地位得予以调整,「字义」独属所指一方,「字音」则附于「字形」而属能指一方。原因是文字乃以「形」为主的符号,这点毋庸置疑,虽然形与音都是感官可以分别与认定的物理存在,但很明显的,没有字形的符号就不是文字,同时,就物理层面而言,字音的诵读也要依赖字形进行。特别是中国文字非属拼音系统,一个字形可以依不同方言而读成多种声音,更说明了字形在此种符号中所扮演的主要角色。但更重要的是,中国文字字形视觉效果在认知层面的作用,王士元与曾志朗合着〈人脑对书面文字的处理〉一文即明确指出「辨认方块字要比辨认拼音文字需要更多的视觉记忆」,在记忆测试中,「汉语被试者对用视觉方式而不是听觉方式显示出来的」,「始终能够回忆得更好些。而英语被试者就没这种差别」。事实上,辨识方块字与拼音文字的大脑通路不同,这最鲜明的表现在失语症患者身上,一般而言,「大脑颞叶皮质损伤会严重影响以音位为基础的文字的阅读和书写,而枕骨、顶骨部分的损伤会严重影响方块字文字的阅读和书写」。 [15] 而黄震遐观察到中文失语症「丧失口语造句能力的病人,却能用卡片编成句子,虽然病人无法发出字音,却能领会该字的意义」, [16] 这尤其说明中国文字字形与字义的直接联系有客观的生理基础,无须经过语音转录的过程。故此,所以基于认知及神经生理的客观因素,应视「字形」为中国文字的能指,「字音」则是隐于字形之后的一种辅助系统,帮助文字和语言联结。 [17]

以「字形」为主则将能指从听觉属性转换成视觉。听觉与视觉转换所可能形成的差异即使索绪尔本人亦已察觉,其言谓:

与某些种类的符号(譬如视觉符号)相反,视觉符号可从好几个向度并现出一个纷繁复杂之物,听觉符号则只能在以线条形象来表示的空间里呈现纷繁复杂之物。所有符号要素都须鱼贯而连。 [18]

于是索绪尔对能指所描述「听觉的特性」与「时间的特性」均将不再是中国文字中能指的唯一特性,虽然中国文字具有记录语言的功能,也呈现语言在时间上的线性特质,但由于「视觉符号可从好几个向度并现出一个纷繁复杂之物」,因此中国文字在语言单一的线性特质之外,往往亦呈现出二元平面视觉图形的表达特质,因而有着金文的族徽、甲金文中的合文、方块字及一目十行的阅读表现。相对的,拼音文字中常见的词头、词尾、词性变化等等在时间链上的特殊表现则不被中文重视。

而中国文字的视觉特质可先从字法的分类上进行观察。譬如其在有理法中图象类字全部的表现,乃因模拟事物或情境之内在特征而具「有机性」,并可归纳为图画形、向、位三个辨义要素的展现,如鱼字与车字以图绘鱼车之形分别表义而成其形;如从字背字除以形表人外,还以字中二人向背关系别义,从字表一人跟从一人,故二人同向,背表二人相背,故二人反向。当然另如左右大?鄣茸忠嗍舴较蛑?直穑恢寥缋巫种兴?χ?锘蛭?#?蛭?颍?蛭?恚??桑?氐阍谂Q蚵碇?恢茫?蜃忠嗍恰J侵?枷蠓ㄖ杏惺泳醵??矫嬷?巍⑾颉⑽蝗??毓餐?饔茫?/span>

属于指示法则下的字,则因其声符义符等字符的抽象联想作用,而可以一种「人文性」概念的组合,配合人类身体视觉上下分别、左右对称、内外远近的方式呈现,而使中国文字更为趋近方块字。此种上下、左右、内外的字符组合方式唐朝贾公彦《周礼.保氏》六书疏下已藉形声言之。其文谓:

书有六体,形声实多:若江河之类,是左形右声;鸠鸽之类,是右形左声;草藻之类,是上形下声;婆娑之类,是下形上声;圃国之类,是外形内声;阙?衡衔之类,是内形外声。

王筠以为阙?二字仍是外形内声,而更为从门声的闻问?闽。重点是这种视觉规律提供了中国文字在视觉表现上自由变化的弹性空间,除了少数如「吟」与「含」、 「??」 与 「棘」 等字中的组合位置具辨义作用外,多数如 「群」 与 「?」、「略」 与 「?」、「蚊」 与 「?」、「峰」 与 「?o」、「蟆」 与 「?」、「?」 与 「?」、「和」 与 「?簟埂ⅰ缸馈?/span>与 「棹」、「?」 与 「?」、「松」「??」 与 「松」 等等皆为一字,在能指从听觉之单线转换成视觉之二元平面后,中国文字果然「从好几个向度并现出一个纷繁复杂之物」。不过在依法则辨义的象征法中,法则通常会转化为视觉的秩序,对现有的字形重新处理,而具有「再制性」,如前及「户册为扁」、「是少为??沟龋?且杂缮隙?隆⒂勺蠖?业氖泳踔刃虼?萦锎手械南群笏承颍?枪室苑辞蟹ㄔ蛟熳值摹该?埂埂ⅰ竿ひ埂埂ⅰ副耙病埂ⅰ改?病沟茸忠嗟梦?窒茸蠛笥业闹刃颍??缫话愠<??副隆埂ⅰ竿帷埂ⅰ柑濉埂ⅰ咐恪沟纫嗳环?稀?/span>

然从无理法的任意性出发考虑中国文字的视觉属性时,在「辨义」之外便无法忽视字形「美观」的作用。虽然,有理法所成之字在「辨义」外也有「美观」的考虑,但字形与字义的任意关系却赋与美观更大的作用空间。如「十」字,龙宇纯先生指出「最早其字作丨,稍晚作 ;由点变横,然后始有横竖相交的『十』字」。 [19] 其实,这种由一竖变一肥竖、由一肥竖化为中有一点之竖、中点又渐变为短横、短横最后变为与竖交接的一横的字形变化可说是古文字中为美观所成的规律,除龙宇纯先生外许多文字学者均已论及此种规律,如林素清。甲骨文中十字原只是相对于一横之一字而立的一竖,经此美观变化后其制字本意便无法显露,但任意性关系仍予此字存在符号的运作空间中。相类变化极多,如土字字形如 ,早期上部虽如土块状,一旦土块状以一竖代之时,其后变化便与十字如出一辙,而不字,虽在后世仍维持中笔之一竖,但在战国楚简之中仍受此一美观作用的影响,而成为同一时代不字书写的变化表现。这种因美观而生之字形变化小规律尚有许多,或如辛字从 之顶横增一,或如余字从 之增加附笔等等。当一个字的字法从有理转入无理时,字形便不再受到辨义作用的约束,而得以在美观的考虑下自由变化。 而在符号系统中,这两种因素还会交互作用,如「七」字字形本为 ,然「十」字为美观变化成此后,七为与十分别,只好变化若 以免混淆。这种互动亦出现在王与玉、工与壬间。

而从中国文字数千年的变化大势来看,美观作用中最主要的变化规律应是「同化」。中国文字学者如唐兰、蒋善国、龙宇纯、张桂光、刘钊与何琳仪等人已然发现字形变化具有「同化」规律,虽然彼此名称、定义及取材不尽相同,但皆以不同文字之字形或字中部份变为相同为基础,如下表所示由小篆变至隶楷的两种同化: [20] 这类现象显然作用于所有中国文字字形,哈佛大学教授安海姆在其经典名著《艺术与视觉心理学》一书所述完形心理学的视觉理论则解释、扩充并深化了其中的同化规律。其书先指出人类的视觉在大脑皮质中隐藏着如下的基本「结构」, [21] 极似中国书法学习所用九宫格与米字格的重迭: 大脑皮质视觉基本结构 中国书法九宫格

此一均衡结构的功能与相机的机械作用不同,它能在观者观看时主动参与观看的作用,使得人们的看与相机的光学复制大不相同。由于此一结构整体的特质,使得人们的看倾向直接掌握视觉感知物的整体结构,省略细节,而使视觉具有趋向单纯构成的特性;又因此一结构稳定统一的特性,亦使相异物象在其统一的作用下于大脑中的成象趋向类似;最后,若是过度复杂的物象,则会被此结构分解成一群相似的单纯形象予以掌握。安海姆并对此进行了一个图形实验,透过实验者对左图记忆的结果显示出每个人内在视觉结构的所可能产生的作用: [22] 在这个实验中我们不但看到视觉结构要求均衡与单纯所产生的主动作用,同时也看到每位实验者在完成均衡与单纯时所产生的不同结果,因为每个人对均衡与单纯的实际取向具有差异,强调对称、孤立不相干细节、简化单纯、封闭外缘、重复相似形、强化特征与调整垂直等等,于是实验者所记忆的同一图形经过众多实验者的记忆后变化出诸多形状。这个记忆实验明白的解释了中国文字字形变化的基本过程,在一种无意识的自然记忆状态下,由于大脑皮质视觉结构的作用,中国字形产生了同化作用,于是从笔画单元到偏旁部件到整体结构都在不断的同化,方正、均匀与结体紧密成为美学上的重要走向,中国字变得愈来愈像中国字,只要在诸字之中插入异国文字或图形,一眼便可望知。

在上述完形心理学的视觉结构下,同化规律依其作用现象又可细分为「纯化」( simplification )、「类化」( similarity )与「?化」( grouping )。「纯化」即以省略或简化的方式,用均衡且单纯的结构对某一物象进行整体的掌握,文字学者多以「简化」称之,如 「易」、「?」、「法」、「于」 等字都经过大幅度的纯化。其中易省为器形及液形部份后而变为单纯之「曰」「勿」组合;车则省为一轮之形,而与「 亘」「?|」 等字字形相类;法则省去?D兽形,而成为「水」「去」的单纯组合;于字则本为竽之象形,后省去复杂之外围而成单纯之于形,与「干」形相类。

而由上述诸字之纯化可知,其中亦包含「类化」现象,即使不相似的字形变相类了,因为统一的视觉结构会寻求不同物体间的相似性( similarity ),下表之田、甲、申的字形变化亦属「类化」现象:

面对复杂的文字形体,还有一种作用方式即将其分解为一群单纯之造形。这类字通常是描绘复杂有机物的文字, 如「能」(熊)、「?」、「鹿」、「燕」 等字,完整一体的动物形象在分解之后难以辨识,但字形却变后简单易学,下表即 「能」、「?」、「鹿」、「燕」 等之古文字形 :

以「能」字而言,「能」即是熊,本为一描绘熊的复杂造形,但在群化的作用下则被分解成「厶」、「月」、「匕」等单纯形式,「厶」、「月」、「匕」诸形除各别成字外,「厶」形又见于私、公、松、么等字;「月」形又见于肥、涓、肯、有等字;「匕」形又见于比、此、牝、旨等字,熊在古文字中独特复杂的字形就如此化入所有中国文字字形之中, 「?」、「鹿」、「燕」 等亦然。

于是,中国文字的能指便包涵了「辨义」与「美观」两种要素的考虑。这点,龙宇纯先生早受王筠文饰说的启发在《中国文字学》中提出,而可与艺术史学者韩瑞屈.沃夫林( Heinrich, Wolfflin )《艺术史的原则》中的「模仿」与「装饰」相呼应。 [23] 今则纳入符号共时系统中重新考虑无理法与有理法等「辨义」作用及视觉构造的「美观」作用对字形的影响。若再联结一般符号「再现」( representation )与「表现」( presentation )的观点来看,字形的「辨义」基本上是以此一字形「再现」彼一字形而使其字义再次出现于使用者的认知中;字形的「美观」则是字形本身的「表现」功能,以视觉之直觉所呈现的美学效用。「辨义」作用所成就的字形基本上源自于实存世界中万事万物的丰富样貌,「美观」作用对字形的影响则根源于紧紧驻在我们大脑皮质中的神经结构,而非偶然或短暂的时代流行。此二要素一外一内,「外师造化,中得心源」,共同形塑了中国文字的字形,而可使字形的符号分析在未来从文字的字形分析贯穿到书法的艺术风格而及于测字的心性命理。

五、中国文字中的所指:字义

中国文字中的所指乃是「字义」。「字义」是文字中一个独立的范畴,但我们对字义的掌握不应从意义的内容着眼,不应从天文、地理、矿物、植物、动物、人文等等一般的内容范畴去分,而应从其在符号中的特质与操作型态去看。

从特质来看,「字义」的存在不完全依附于现实世界,也不纯为思想的反应。卡西勒谓:

我们必须在心智诸形式的自身内部寻找衡量其真实性和内在意义的尺度及标准。我们不应该把心智诸形式看作是其它某种东西的单纯摹本;……因此,这些特定的符号形式并不是些模仿之物,而是实在的器官( organs ) ; 因为,唯有通过它们的媒介作用,实在的事物才得以转变为心灵知性的对象,其本身才能变得可以为我们所见。 [24]

符号既不是现实事物的复制,也不只是概念的记录,那么,「字义」自然是独立的,文字所表达的既不必是真实事物,也不必是确定的概念,从现象学的角度来说,它只是心灵某种意向的呈现。索绪尔则指出此种心理学领域的特性,在符号中意义本为一体,无形而不可分,是以较之能指与指法,符号的所指特别难谈。然而字义既藉可分别之字形透过字法而传递,则对字义的讨论不应局限于字义所指称的众多内容,而应从字形与字法着眼,由此观察切入的,则是字义的型态,在不同的能指与所指的联系法则下所呈现的是不同的意义型态。如此一来有关字义「型态」的讨论便较「内容」更重要。因为内容的决定不来自于符号结构之内,但型态是意识掌握意念的方法,它显露了意识活动的方式,并与符号本身之结构有密切关联。

从字法无理、有理的区别来看,字义基本上也会形成「容器式」与「典型式」两种相应的意义型态。

「容器式」字义型态指的是一种自由且抽象的概念特质。如果一个符号能指与所指的关联是任意的,那么此一符号的所指完全自由,因为任意无理可说,所以能指对所指没有任何的引导或牵制作用,此时字形好似一个容器,字义则是装在其中之内容物,某种酒、某种沙或某种气体等等。大家只要约定好了某种形色质感的容器负责装某种内容物,那么,看到那种形色质感的容器就知道其中内容为何。故而此种型态是透过单一符号与其它符号在形式上的区别,去传递字义。至于符号自身的形式结构则与其内容无关,此时能指只是提供了一个明确的边界以承载其内容,而与其它能指分别,其所装载之内容则可随时随地予以增减改换,故安海姆《视觉思维》称此类概念为容器式概念,并以此为西方传统掌握概念的形式,具有界定清楚的边界,「可以把一类存在物确定下来的一套属性」, [25] 可以分析,在各类符号中,清晰明确逻辑性强的数学符号最具有代表性,如代数X可以一种自由又抽象的特质存在着,不受真实世界具体事物的牵绊,而表现着言者的意向。梅洛庞蒂《符号》一书则以索绪尔的观点为基础出发,论述了这种容器式意义型态因其内容可随意自由的填充而解放了符号所传递的意义内容,「所有符号都如同一个还没有填写的空白表格」, [26] 而由使用者的生命自由灌入内容,梅氏故谓此为「我的言语」。然其明确的边界则形成一种要求清晰定义的顽固态度。就中国文字而言,数字五、六、七、八等即属此类,无论是五个苹果、五棵树或五个人,其于数均为五。又或者在任意关系下,当人们忘记字形可说理的意义,而只以记忆联结能指与所指时,《庄子.齐物论》所谓「道行之而成,物谓之而然」,字义也就倾向一种自由而抽象的内容。当然,若是字义极度抽象,如言者所言进入道的领域,而「道可道,非常道」时,人们对字义的掌握也必然进入「容器式」型态,因为唯有容器式的意义型态才能装入脱离所有具象内容的不可道之道的内涵,才能允许「道」字表示「不道」的内容,故韩愈〈原道〉亦谓「道与德为虚位」,当「道」的价值被膨胀到无限大时,道字字形也就如一只可填入任何内容的虚空容器。

「典型式」指的是一种具体且受限的概念特质,乃与有理法相应。此种概念型态最早乃由安海姆《视觉思维》所提出,即以直觉感知具体经验的整体结构,再透过图形的整体结构去表现某一情境或事物的本质,从而建立起一种「典型概念」,以说明某类「存在物的结构本质」, [27] 因此意义的核心是清楚的,由此核心而可向外延伸,至于延伸的程度及状况,则视情形而定,是以概念的边界往往是模糊的。就文字言,则是所指特质乃受能指和指法的关联影响,如最早之古文字以月形表为天空之「月」与时间之「夕」即是一例。从语言上来看,天空之「月」与时间之「夕」是两个完全不相干的语言,天空之「月」的月指的是物体;时间之「夕」的夕指的是时间,二者属性清晰而分明,在文字上却是同为一形,因为月形正是视觉思维在晚上对月亮所凝结出来的典型概念,而此概念混杂了物体与时间等属性,是以无法以一清晰的边缘界定其意义,但是夜晚出现的月亮却是其意义的核心意念,此一意念固着于字形之中,是以字义再怎么变化,也难以变换成日或白天,在此意义型态下,月永远不会变成「非月」。帚与妇、示与祗亦然,帚与妇在声音上分别表示两个语言,但在古文字中则同以扫帚形表示;示与祗在声音上分别表示两个语言,但在古文字中则同以祭祀之示形表示。很明显的,是字形所展现的基本存在掌控了意义的核心,随着生活的实际运用而往不同方向开展意义,移动边界,只是这种变动永远不可能反向的运作。 相应于有理据字法下的图象、指示与象征,安海姆「典型式」基本概念也可融合皮尔斯的符号分类,进一步分成「实体概念」、「联想概念」与「文化概念」三种。

「实体」概念乃是透过心中具体而实际之存在形式而成。人们在生活中以感官具体经验实存的情境,然后在具体情境之中形成一个混然整体的知觉,如上举月、帚、示等即属此类,很明显的,这类意义建立了我们与实存环境的具体关系。但值得特别强调的是,在符号的领域,以这种具体形式展现之物只是一种符号表现,未必真实存在外在世界,如甲骨文有「鬼」字与「龙」字,这只表示当时的人相信世界上有鬼与龙的实体存在,而不表示世上真有鬼与龙的存在。这是索绪尔皮尔斯与卡西勒一致同意的,符号的所指只是一种心理概念,或者,心灵的器官,不必一定于外界真实存在,即使所绘图象为外界实存之物,此一图象亦可透过此实体图象表达其它实体概念,如人即是仁、凤即是风、熊即是能、蛇即是它、桑即是丧、羊即是祥等等。同时,此类符号在其形成之初会受当时历史时空的影响。在此,我们可以「羊」为核心的一组字详细说明与「羊」相关的实体概念。

羊、姜、羌、美、岳、?、祥、?、善、?、恙、羞、? 等是一组以「羊」为核心的文字。「羊」字很明显的即是动物羊的羊头图象,以示羊,但是此一图象所表之实体概念还受到中国古代羌族羊神崇拜的影响,从而以羊为中心形成一系列如下之字:

姜、羌、美、岳、义、善、羞、敦等字为何与「羊」有关?在传统说法之外,弗洛依德将人类学图腾观点转入心理学认知领域的论述,足可参考:

澳洲土著人没有宗教的和社会的机构体系,凡此种种均由「图腾崇拜」体系所取代.澳洲的部落又划分为更小的分支或氏族,每个都以其图腾( totem )命名。甚么是图腾?图腾通常是一种动物(或是可食无害的,或是危险可怕的)。偶尔也会是一种植物或一种自然现象(如雨或水),它与整个氏族有着某种奇特的关系。图腾首先是氏族的共同祖先,同时也是向他们发布神谕并提供帮助的监护神。虽说对外族而言图腾很危险,但是它能识别并宽容自己的子民。从另一个方面来说,族人都有一项神圣的义务:不宰杀不损毁图腾,不吃图腾的肉,也不用其它方式以此谋利。……在时常举行的喜庆活动上,族人在礼仪舞蹈中表现或模仿着图腾的动作和特性。

在某些特别重要的情况下,族民会身着兽皮,或在自己身体上纹上图腾图案,或以其它甚么方式使自己在外表上相似于图腾,以此强调自己与图腾间的亲属关系.……最后要说的是,确实有隆重宰杀图腾的仪式。 [28]

「羊」是古代羌族所崇拜的图腾,被视为氏族的祖先,故羌人以「羌」命名,并以「姜」为姓。羊既为羌族之图腾,便能发布神谕,辨别是非,即为 「?」 ,此后另分化出 「?」 字;提供帮助,即为「善」。而羊善登山,登于山巅最高者是为羊神,即为「岳」。羊既能识别并帮助、宽容自己的子民,且构成外族的危险,故「羊」为「祥」,既表吉祥亦表灾祥,又为「详」,可详细识别子民辨别是非。羌人因此也会在外表上模仿羊的样子,羌字字形或即由羌人戴着羊头披着羊皮的形象而来,特别是在礼仪舞蹈中表现或模仿着羊,即视为「美」。而羌人平时也不可吃羊,犯了禁忌而吃即为「羞」,是耻辱,但在隆重祭典中可宰杀羊只以祭羊神,此应为「敦」字扑杀义与「炖」字烹煮义的由来。献享后分与族人分享而被视为珍「羞」,「羞」后分化为「馐」字,而食「馐」者则得羊神祝福之「善」,是为用「膳」,辅佐完成此一祭仪而分肉者则为膳夫,吃不到的人则「羡」,而可能有「恙」。 [29] 于是以「羊」之实体为中心,在古代图腾崇拜下由一个一个可经验之独立而特殊的情境构成了这批文字的实体概念。

「抽象概念」则可用以掌握非实体存在的意义,如性、情、悟等等。在中国文字中,这些概念是以图象法所成之字符为基础,再透过字音或字义的联想而完成。「联想」,使得字义得以有程度的脱离具象的实体概念,而以使用者的生活经验为桥梁,通向抽象的「类」的范畴。莱科夫( George Lakoff )在《女人、火与危险事物》一书借着原型效应( prototype )所显示的「理想化的认知模式」( idealized cognitive models )描述了此类概念具有核心表现与模糊边界的范畴作用。而《说文解字》部首与其从属字之关联亦大体反应了抽象概念的意义型态,如卷十心部,心虽为心脏之象形,但心做为一抽象概念绝不止是指向一具体器官,而是一具有生息的、有善恶气质的、可察知的、拥有主观态度的、反应外物的、拥有种种变化状况的概念,故部中字于心后有息、情、性、志、意、?d、?俊⒂Α⑸鳌⒅摇㈨?hellip;…等,由此在心部字中很自然的显示出一以心为核心的与心相关的意义范畴。又由于意念群集的特质,在文字操作中不同抽象概念可有代换的作用,如言与心、彳与?等。不过同一文字中不同字符乃以并联的方式共同完成作用。著名的训诂学者沈兼士则于〈右文说在训诂学上之沿革及其推阐〉一文实际阐发并拓展了此种概念的操作,文引宋宁宗时人张世南《游宦纪闻》曰:

自《说文》以字画左旁为类,而《玉篇》从之。不知右旁亦多以类相从。如戋为浅小之义,故水之可涉者为浅,疾而有所不足者为残,货而不足贵者为贱,木而轻薄者为栈。青字有精明之义,故日之无障蔽者为晴,水之无溷浊者为清,目之能明见者为睛,米之去粗皮者为精。凡此皆可类求,聊述两端,以见其凡。 [30]

在此,意义的理解乃「以类相求」,文字因而可以表达纯粹抽象的概念,即使所表为具体之物,如水之「浅」,亦是以一种抽象的分类概念去掌握。于是中国性情文化中极为抽象「情」便可如此表达,一方面藉「心」为义旁,一方面藉「青」为义旁,二者共同完成联想。盖「青」指青色,乃去除蓝草之纤维渣滓而萃取,以其染色更纯、更美、更好,故《荀子.劝学》谓「青,取之于蓝而青于蓝」,其字形则上为草,下为丹,以示蓝草为染色所生之「青」。然而「青」既为涵藏于蓝草中最有价值、最纯粹、最精凝之真实存在,故可指向抽象的真实意,是以「情」字最初乃指人内在心之真实,而「请」则为言之真实,张世南所谓「精明」「无障蔽」即此意。由蓝草之「青」而联想「情」字真实义乃是透过义符作用,另一种为声符作用,如「吾」作为声符分别可以透过语言而联想于「明」与「逆」二义,联想于「明」义者有「悟」、「寤」、「唔」等;联想于「逆」义者有「??」、「圄」、「??」、「语」、「龉」等。 [31] 沈兼士并编成《广韵声系》一书,系统性的整理文字字义。由于联想拉大了字符能指特质与其意义的距离,而可以不同的联想形成意义的空间,于是同样的字形可以得出不同的联想结果,生成如红色之「红」、女工之「红」与服丧大工小工之「红」同形异字的现象。 「文化概念」则在抽象概念间增加了模式关系,以当时文化认可之模式去串联不同字符的联想。显然,模式在不同联想概念间所决定的串联关系具有强烈的文化特性,一如数学符号Σ、?的程序作用,而使字义乃在同一系统中生成,加强了系统性的价值论述( argument )。如前举中古为翻译佛教经?馑?朴伞该?埂埂ⅰ竿ひ埂埂ⅰ副耙病埂ⅰ改?病沟攘搅阶楹纤?芍?郑?涫导词腔?谥泄攀贝?鸾讨溆锊环?氲奈幕?鄣悖?苑辞心J剿?杀暌糁?郑??松?艋蚩删哂兄肿帧⒄嫜缘男蘖兑庖濉A砣缍?骸短?骄?分兄?次模?蚩墒游?澜涛幕?拢?愿春衔淖种?置婺J剿??⒅?低常?/span>[32]

虽然,复文表达的详细意义难以理解,但后世道教符?系统则由此出。当然,最为普遍的串联模式即是语言模式,在语辞的理解模式下,重新组合或略加修改或重新诠释已成之相关文字成字,此在魏晋南北朝自然主义的文化风潮下大盛,北齐颜之推《颜氏家训 ‧ 杂艺》谓:

北朝丧乱之余,书迹鄙陋,加以专辄造字,猥拙甚于江南。乃以百念为忧,言反为变,不用为罢,追来为归,更生为苏,先人为老,如此非一,遍满经传。唯有姚元标工于楷隶,留心小学,后生师之者众。洎于齐末,秘书缮写,贤于往日多矣。

颜氏站在《说文》正字的立场而对「专辄造字」严加批评,然就文化表现的角度来看,则「百念为忧」、「言反为变」、「更生为苏」等实为汇编语言词汇模式下所成之字,以特别表现当时之文化观点,如「百念为忧」当乃略改忧字字形而似百念二字字形之组合,以表达佛家念头过多则生忧虑的思想;如「言反为变」当亦略改变字字形,以似言反二字字形组合,表达名士清谈论辩正反为言的情状。这类字直延用至今,如「人本为体」等等。而今日台湾在个人主义强调与人不同的文化潮流下,数年前又以「不一样」一语结成一流行字,其形如「丕?」,其音则为「ㄅㄧㄤ ? 」,亦为同类表现。

总的来说,中国文字的字义具有多种「型态」。第一种基本的意义型态乃是「容器式」的型态,好似盛装液体的容器,具有明确的边界,以及不受容器形状限制的内容,因此提供心灵开阔的空间,倾向自由、开放且抽象的表达,容易应付世界的新变;第二种基本的意义型态乃是「典型式」的型态,从世界具体的事物出发,具有稳定的核心意念与模糊而弹性的边缘,因此给出了人在世间稳定的存有,难以异化,但不易变化。后者并可再细分为「实体概念」、「联想概念」与「文化概念」三种,且后者是在前者的基础上增加一层认知作用而完成的,如联想概念是在实体概念上增加了「联想」作用而成,文化概念则是在抽象概念上增加了文化「法则」的作用而成,符合皮尔斯所论述的一度性、二度性、三度性。简言之,是前者解放了符号的意义;后者稳定了符号的意义,二者相辅相成,共同完成了字义的发展与变化,满足了中国文化书写的需求。

六、共时系统的整体运作

前面分述了共时系统的要项,然共时系统最重要的表现乃在其整体的运作。其中包含了系统的结构、要项的互动、操作的态度、文化的作用与对外的转移等等。

「字形」、「字义」与「字法」以三足鼎立的方式建立起中国文字的符号结构。每项项下都可再分?缌嚼嘧饔靡蛩兀?缸中巍瓜钕碌氖潜嬉逵朊拦郏弧缸址ā瓜钕碌氖俏蘩砭萦胗欣砭荩弧缸忠濉瓜钕略蚴侨萜魇礁拍钣氲湫透拍睢U馐俏颐墙?泄?淖种糜诜?诺穆凼銎教ê螅?运餍鞫?姆?爬砺畚?致燮鸬愫笮拚?某晒?H羟康魅?钜?氐亩懒⑿裕?蚩山?泄?淖值姆?沤峁贡碇?缦拢?/span>

而结构内的各个要项则具有紧密的互动关系。因为符号的存在,是一共时而不可分离的存在,任一部份的变动,就会形成整体的变动,如某字字形变动时,便会改变其与字义的原有关系,字法于是改变,而字法一变,又可形成新的诠释,而导生出新的字义,因此,文字单元中的字形、字法、字义必得进入其结构系统来看,不能视为孤立的现象。如以前举「凤」字例来看,「凤」字本像长翎珠羽有冠之凤鸟,而在原始之神话时代,并如熊可表能、羊可表祥、蛇可表它,而亦表「风」。然当远古人们的认知从具体的图象而渐变为抽象的指示时,「凤」字便增了「凡」声或「兄」声,其后定从「凡」声。而当「凤」字字形中增加了「凡」声的抽象指示时,凤鸟图象的具体认知便逐渐减弱,其鸟形之特征便逐渐模糊或简略,此时,原本字形与其所表字义间的紧密关联便渐松散,字形的辨义作用降低,美观作用得到开展的机会,而使凤鸟之珠羽与其身断裂,在同化作用下纯化为符合完形的独立形符。最后,在时代思维不断的抽象进展中,失去特征的凤鸟身体也与「鸟」字同化,而使其字成为「从鸟凡声」的凤字。「凤」,在人们心中不再是冠羽鲜明独一无二的神物,它变成了一般鸟类中的一员,并且,以一种抽象的方式为人们所认知。到了魏晋,《世说新语 ‧ 简傲》更载吕安在嵇康家门上题「凤」字而去,以凤为「凡鸟」戏弄嵇喜一事,则凤字又在此玩笑场面因其「从鸟凡声」的新字形而在象征的新字法下产生了新字义。至于从由骨开始作为风的「凤」字则当在凤鸟成为一抽象概念,并失去其风的神话色彩后,去除鸟形,留下凡声及一与日同化之珠羽形,而以无理法的约定方式形成一如《说文》古文所示之独立新字。风与凤于是分家,成为两个不相关的概念,风字凡声中之字形又在战国「风动虫生」的传说下与「虫」同化, [33] 而成楚帛书中之风字字形,小篆承之。 「凤」字由早期凤鸟形,到增凡声声符,到与鸟类化的过程,在许多古文字中都有,如鸡字?字等。而「于」字字例则展现了字形字法字义另一类的互动。「于」为语词,其字本借乌鸦的「乌」字为之,乌鸦的「乌」字本象乌形,如沈子也簋中的乌。然「乌」字字形因受美观因素中同化作用影响而变生出它种字形,乌鸦一体有机之形解析为二单纯构形部件,如余义钟之乌。而「乌」在借为「于」字之后,字义丕变,「乌」形便只有声音上的指示作用,是以字法亦变指示。而在以乌为于的使用通行之后,字形与字义间的关联便从有理法中的指示转为无理法中的约定,「于」字不再需要与乌相似之字形,而取「于」形为字。至于乌鸦的「乌」字,则仍取象乌之字形。 在形、法、义的紧密互动关系中,又呈现出「正名」与「无名」两种操作系统的态度。若以「有理法」的存在为基础,讲求字形与字义的合理解释,那么,二者的变化就会受到彼此的影响,字形着重其「辨义」作用,字义着重其「典型式」的意义,传至后世,就以孔子的「必也正名乎」为主,形成了儒家所主张的「正名」态度, [34] 《荀子.正名》进一步谓「名无固宜,名有固善」,董仲舒《春秋繁露.深察名号》更谓「名则圣人所发天意,不可不深观也」,而在书中对文字之字形字音均求之以理。所谓「政者,正也」,「乐者,乐也」,觚者觚也,「觚不觚」,则叹「觚哉!觚哉」。在这种态度下,「生」本有「性」义,但「生谓之性」的「生」与生物之「生」毕竟不同,于是表性之「生」于后要增心旁而成「性」;嫁取之「取」本即「取」字,但为表嫁取之取与一般取物之取有别,则于后另增女旁而成「娶」。依此,《诗经》有「北风其凉」句,故《说文》有左京右风之「京风」字,而《春秋》则要在杀字之外另为「?s」字,以在字形与字义间建立紧密的有理关联。 [35] 这种态度令人们得以依据世间生活中稳定的经验,讲道理,建立众人具体的共识,维持社会原有和谐稳定的秩序。相对于此的则是以「无理法」的存在为基础,字形与字义只是约定俗成的关系,二者变化非常自由,不会受到彼此的牵制,字义因此成为「容器式」的型态,可依需要随机注入,字形亦可依时代的「美观」作用而大幅改变,传至后世,就以老子的「道常无名」为主,形成了道家所主张的「无名」态度,《庄子.齐物论》所谓「道行之而成,物谓之而然」,「言者有言,其所言者特未定也」,王弼《周易略例 ‧ 明象》更融合老庄之说而主张「得意在忘象,得象在忘言」。故《老子》主张「道可道,非常道」,「道」不必为「道」,而可为大、逝、远、反,「道」只是强为之名,则道字以一人走在大道之上的「 」字形实无必要。《庄子 ‧ 知北游》亦谓「周遍咸三者,异名同实,其指一也」,则能指与所指间实无必然之要求,五之所以为五与六之所以为六,只是约定,而熊形为「 」,因美观之群化纯化变为「熊」后,亦无造成任何问题。这样的态度,解放了人们的思维,使得人们不受身体经验的拘束,而拥有应对时代新变与混乱的弹性。此二操作态度实即心理学上所谓之认知图式,在「正名」与「无名」两种操作态度下,中国文字的符号结构也确保了中国文化两种相辅相成的生存态度,中国文字不只是一种书写工具,中国文字更直接确保了文化生存的精神,使中国文化在不断的继承与新变中融为一体。

于是,在此符号结构下,中国文字在文化上形成了一种跨越时空的融合特性。著名的西方汉学家高本汉以其外于中国文化的立场看到了这个事实,并在一段简短文字中予以说明,其言谓:

因为中国文字是表意的,不是表音的,单纯语词,无论在音读上怎样变迁,在口语上怎样含混,而在书写上总是分辨得很明晰的。……又中国人喜欢模仿古代的文体,因此中国文字的特性,使中国地方产生了一种文雅简洁的文言。……因此就演成『文言』和『白话』的区别。……中国一经学会了文言,在纵的方面,可以不管古今音读的变迁,而能了解数千百年前的文书;……在横的方面,各人可以依照各自的方言去阅读书信,而仍能了解意义;所以文言在口语上失其效用,而在视官方面却成为一种书写的世界语.……中国全部文化的基础,都建筑在这种文字之上,而各处散漫的人民,彼此能互相维系,以形成这样一个大国家,也未始不是这种文字的功用哩! [36]

高本汉看到中国文字对中国文化的融合之功,并在符号结构的操作态度外与拼音文字比较,说明中国文字因其系统与纪录语言的拼音文字不同,故可与口语分离,在视觉上建立「一种书写的世界语」,形成跨越时空的文言文书写。高本汉以欧洲的分裂为对比,而以为这正是中国文化历久不衰,始终一体的重要原因。的确,中国文字不受语言之束缚,而足以在语言之外为全世界的人类建立一种合宜的符号系统,或者,未来在跨国际的因特网上能为各国人士所运用,而成为一种世界文字。事实上,这个符号系统已经自然的在各文化领域之中发生影响。

此一共时系统丰富多样的内涵,使其能灵活转移,形成或影响其它文化领域的符号系统。转移约可分为形义、形音与纯形三类:其一是字形配字义的转移,好似有理法中义符的指示作用, 如东亚文化圈中各国汉字的使用,即是。其中日本汉字尚可配以当地发音,纯粹移用字形字义,形成一形多音的状况,正是中国文字不受语言束缚的明证;其二是字形配字音的转移。中国文字中本有声符的指示作用,故亦可移用字形字音,转为拼音文字无理法所成的音标系统,如日本的平假名与片假名即是向中国文字所借的标音文字,其性质一如章太炎所制由小篆转移而成之国语注音符号第一式;其三是纯粹借用中国文字字形特征而成的符号系统,如中国古琴的「减字谱」即是运用方块字的特色所成,近来中国大陆艺术家徐冰所倡「新英文书法」亦是将英文转换成方块文字,以供毛笔书写的创意之作。而傈僳族王忍波所造之文字与韩国谚文虽为拼音系统,但皆书写为方块字形,当仍有中国文字的影响。至于契丹大字和小字以及湖南江永县的女书,则兼受中国文字形音义的影响,是一种综合的转移。其实,如果纯粹从符号系统的转移来看,则中国文字篆、隶、楷、行、草各书体间亦未必不可视为一种时代的转移,至若刻符、摹印、殳书、虫书、符?、天书,甚至今日繁体字简体字等等,亦可视为一种应用的转移。

在此共时系统在整体运作上,我们看到了中国文字既可分,又可合,既稳定,又灵活的特性,唯此方可流传数千年,书写无数文献,拓展而为人类世界文明中至为博大的符号系统。

七、结论

以上,藉助西方符号学理论解析了中国文字符号的共时系统。在索绪尔符号学理论所提供「能指」与「所指」的坚实基础下,增加联系二者的「指法」要项,并以之融合皮尔斯的符号学理论,于无理法外加入其「图象」( icon )、「指示」( index )、「象征」( symbol )的分类。同时,以符号为解析中国文字的基础,也得以吸收当代其它学门的研究成果,结合文字学领域原有成果,特别是龙宇纯先生的研究,而能在「字形」要项下据艺术史学家韩瑞屈.沃夫林( Heinrich, Wolfflin )《艺术史的原则》中的「模仿」与「装饰」而将字形进一步分为「美观」与「辨义」两种作用。其中「美观」作用又引用了安海姆完形心理学的「同化」观点。「辨义」作用下则呼应字法有理法下图象、指示与象征,而分以「有机性」、「人文性」与「再制性」;在「字义」要项下据安海姆《视觉思维》中提出的两种意义型态,结合梅洛庞蒂依索绪索理论所发展出的意义理论,而分为「容器式」与「典型式」两种意义型态。如此,我们就建立了中国文字符号的共时系统,表之如下:

凭借内部各个独立存在且紧密互动的要项,此一系统充份掌握了历代文字丰富繁杂的变化现象。透过系统的操作,本文又以认知心理学认知图式的观点引入儒道两家「正名」与「无名」的主张,以二者之相生相克来深入说明系统以一种在世存有的方式维持社会稳定及应付时代新变,从而建立起可大可久的文化特质。在系统不受语言束缚以及可分可合的整体运作中,中国文字又拥有世界文字的潜力。

另外,透过此一共时系统中各要项紧密的互动,中国文字也展现了融合索绪尔二元论( Semiology )与皮尔斯三元论( Semiotics )等两种符号理论的可能。在西方语言中「日」的声音和艺术中「日」的形象再怎样也无法牵连在一起,在能指与所指所呈现的符号法则上也毫不相关,一为任意一为图象,但在中国文字中,二者紧紧连结。中国文字由图形出发既保留了图形的艺术特质,也纪录了语言抽象的概念,后世,则以书法书写出精征的意念,这是非常值得探索的领域,在文学与书法之间,究竟有没有另一个统合二者的机制,让我们诠释这些符号?虽然,在今日倾向于分别理解,然而中国文化中不是同时具有文如其人与字如其人的传统吗?观览王羲之〈兰亭序〉,欣赏墨迹难道与阅读印刷文字一样吗?而将〈兰亭序〉墨迹切割成单字个别赏析,难道又与一气呵成的浏览无异?若从中国文字个别文字的发展来看,也确实有许多文字是不断在有理法与无理法中自由转移,虽然索绪尔与皮尔斯的符号学说一时难以在理论层面融合无间,但我们不能让此二者始终分别存在,好似文明中的一条裂缝,使语言对心灵的探索与科学对世界的探索不相交集。本文虽无能解决此一问题,但从共时系统的建立彰显了此一问题,并且展现了中国文字在解决问题上的潜能。

当然,现今中国文字尚有许多需要解决的重大议题。如计算机中文输入,如华语教学,如繁体简体,期望本文对于这些问题的解决也能有些微的帮助。

The Synchronic System of Chinese Characters

Liang Ding

Abstract : This paper aims to uncover the synchronic system of Chinese characters by investigating its cognitive trait of signs.We begin with Saussure's theory of signs. Synchronicity and diachronicity are the main point of view to construct of semiotics of Chinese characters. And the synchronic system will be discussed in this article. But unlike alphabetic writing systems in which the signs represent sounds, Chinese characters convey their meaning in part through graphics. Thus we need Peirce's theory of signs. The theory about icon , index and symbol could explain some connections between graphics and meanings.

The synchronic system of Chinese characters includes three parts. The first part is the signifier. It will discuss identities and decorations of graphics in Chinese characters. The second part is the signified. It will discuss the types of meanings in Chinese characters. The third part is the relation between the signifier and the signified. Except arbitrariness, there are icon, index and symbol. So, through this semiotic approach, the basic properties of Chinese characters should be clarified.

In the end, with this study we wish to demonstrate a new approach, vis-à-vis the conventional ones, to the study of Chinese characters.

Keywords: Chinese character Semiology Semiotics synchronic system signifier signified

作者简介:

丁亮,台湾大学中文系教授。

Email: lighting@ntu.edu.tw

[1] ???迪南.德.索???著,屠友祥?,《索???第三次普通?言?W教程》,?135。

[2] ?宇?著,《中??淖?W》(定本)(?北市:?W生??郑?994),?212。

[3] 以下字形皆?引自徐中舒,《?h?古文字字形表》(?北市:文史哲,1982)。

[4] ?宇?著,《中??淖?W》(定本),?201~202。

[5] 以下字形皆?引自季旭?N,《?文新?》(?北市:?W生,2002)。

[6] 裘?圭著,《文字?W概要》(?北市:?卷?牵?993),?17。

[7] 裘?圭著,《文字?W概要》(?北市:?卷?牵?993),?18。

[8] ?者按:???述??⒍×林?凑??h儒六??f之性?〉,《第十三?萌??吆?{?砂吨??淖?W?W?研????文集》(台北:?卷??D??邢薰?荆?002),?348~352.

[9] 《Philosophical Writings of Peirce》,?101。又〈LOGIC AS LOGIC AS SEMIOTIC: THE THEORY OF SIGNS〉一文中?亦?涂?亮?,涂?亮、周兆平?,《皮??斯文?》(北京:社???W文?出版社,2006),〈作?橹柑??W的??:指??〉一文,?者可?ⅰ?/font>

[10] ?者按:有?美???W家皮??斯ICON、INDEX、SYMBOL的概念在高辛勇《形名?W??⑹吕碚?》?239亦有?明的介?,?者可?ⅰ?/font>

[11] 《Philosophical Writings of Peirce》,?102。

[12] ?W者?Α皋D注」之解??O多,亦?O分歧,在此以利用具?情境表?抽象概念?檗D注,近乎清儒以?之引申?檗D注者。

[13] ?者按:此??H就《?文》之解?立?,至於武信二字原本意?可有它?。如某些?W者以?槲渥???槿四弥?晗蚯靶n?;?者?t以?樾抛直净虍?一人吐舌言?之?睿?崾廊松矸脚c吐舌之首因字形之?化作用而分?,最後成?榻袢账??之字形。

[14] 此等字本?《??手?》,?宇?先生己指出??楸硪簦??c?鹘y假借全然不同,又?西人拼音有?,是?e?橐环āWx者可?ⅰ吨??淖?W》?150。?者?t因其遵?姆辞蟹?t而?⒋说任淖?w入象徵。

[15] 王士元著,《王士元?言?W?文集》(北京:商?沼??^,2002),?232~236。

[16] 靳洪??著,《?言?展心理?W》(?北市:五南?D???994),?66。

[17] ?者按:中??淖趾驼Z言的??S?然是一重要而??的??,在?W?上?????,但?s?o法在此?行,只能留待以後?述.

[18] ???迪南.德.索???著,屠友祥?,《索???第三次普通?言?W教程》,?113。

[20] ?宇?先生?字形?化相近?椤富??梗?富??怪?略?e?椤割?化」?「同化」?煞N?象,表中所示例乃?槠???Q之「?化」?象。?ⅰ吨??淖?W》?290。

[21] Rudolf Arnheim. Art and Visual Perception. California: University of California, 1974.pp.13.按:本???槔铋L俊??椤端?????心理?W》(台北:雄??D???985),但所??⑽陌姹舅??954年原版本,而上列英文版?t??974年?U充修定的再版本.

[23] ?瑞屈.沃夫林(Heinrich, Wolfflin)著,曾雅??,《??史的原?t》(台北:雄???D???987),?40、41.

[24] 恩斯特‧卡西勒著,于?缘茸g,《?言?神?》(?北:桂冠,1990),?9、10.

[25] ?道夫.阿恩海姆著,滕守?蜃g,《??思?》(北京:光明日?蟪霭嫔纾?987),?267.

[26] 莫里斯.梅洛-?蒂著,姜志??,《符?》(北京:商?沼??^,2005),?108.

[27] ?道夫.阿恩海姆著,滕守?蜃g,《??思?》(北京:光明日?蟪霭嫔纾?987),?267.

[28] 弗洛依德,《?D??禁忌》?38、157。

[29] 本文?楹?短故,?o法在此???明此?文字??,?㈧段??槲陌l表。另有?岳字?羊神?髡f的?述,可?ⅫS人二:〈再?岳?〉《中???W研究》第九期,民84.6。

[30] 沈兼士,〈右文?在???W上之沿革及其推?〉,中研院史?所《??⒅醒胙芯吭?c祝蔡元培先生六十五?q?文集》下?裕ū逼剑?935.1),?785。

[31] 沈兼士,〈右文?在???W上之沿革及其推?〉,中研院史?所《??⒅醒胙芯吭?c祝蔡元培先生六十五?q?文集》下?裕ū逼剑?935.1),?817。

[32] 摘自王明,《太平?合校》(北京市:中?,1960),卷一百五「令尊者?o?n?文」。

[33] 《?文》?字下以「??酉x生,故?八日而化」?轱L字从虫之?,此??出自《淮南子.地形》「二九十八,八主?,?主?,故?八日而化」,《淮南子.地形》之??t?延自???T倥浜献中沃???饔枚?癸L字??榇映妗T??⑽捍鹊隆吨??糯?L神崇拜》,?31~34。

[34] 古???忻?纯杀碜忠玻?刚??辜础刚?帧埂!墩??‧子路》「必也正名乎!」?注?「正名,?正??忠病9耪咴幻??袷涝蛔帧梗弧?x?注疏‧聘?》「百名以上??恫摺灌?注?「名,??囊玻?裰^之字」;《周?注疏‧外史》「掌????端姆健棺⒅^「古曰名,今曰字」;《周?注疏‧大行人》「九?q?兕?分I???棺ⅰ?????淖忠玻?旁幻?埂!端??#8231;?籍志》小?W?序亦?「名???帧埂?/font>

[35] 以上?例及?????宇?:〈正名主?之?言???〉,史?所集刊第四十一本,民63年。

[36] 高本?h著,??世??,《中??Z?中??摹罚ㄌū保何氖氛艹霭嫔纾?985),?14、15。

到学术论坛讨论

+ 15 好文章总是百读不厌,赶紧收藏分享吧!

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)